ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2018年 新島・式根島旅行記」その1をお届けします。

冬の伊豆諸島・新島に上陸

2018年12月14日、竹芝桟橋から22時発のさるびあ丸に乗船し、伊豆諸島のひとつ「新島」へ向かいます。

今回は事前に金券ショップで株主優待券をゲットしていたので、35%の割引料金で乗船券を購入することが出来ました。

1992年就航の2代目さるびあ丸。2020年6月、28年間運航した伊豆諸島航路を離れ、ベンガル湾へ活躍の場を移しました。これが私にとって最後の2代目さるびあ丸乗船です。

金曜日出港のさるびあ丸は、途中横浜へ寄港してから、伊豆大島へ向かいます。動画はレインボーにライトアップされたレインボーブリッジと、横浜ベイブリッジの下を通過する様子。金曜日夜でしたが、この日の乗客は少なめでした。

東京都心から約150km、伊豆・下田からは約36kmの位置に浮かぶ新島。高速ジェット船を利用すると3時間かからずに到着します。ただし、冬は海が荒れることが多く、ジェット船の就航率はグッと下がるので注意が必要です。

■ 参考:伊豆諸島航路の就航率について

さらに、新島には空港もあります。調布飛行場からの飛行機が1日3便運航しており、飛行機を使うと新島まで約40分です。

都心からのアクセスが比較的良いため、新島は東京諸島の中で伊豆大島と八丈島に次いで、観光客が多い島(2014年)となっています。旅先でも「新島には行ったことがある」という声を聞くことが多いです。

私はさるびあ丸なので、竹芝桟橋から約10時間かけて、朝9時前に雨降る新島に到着。船はそれほど揺れず。伊豆大島到着時も目覚めることはなく、よく寝ることが出来ました。

島では港から歩いて1.6kmほどの場所にある「せんたく屋」さんに2泊します。クリーニング店も併設されているのが、この宿の名前の由来です。

宿まで歩く途中、港周辺のお店はほとんど開いていませんでした。新島に限らず、冬の離島は寂しい雰囲気の場所が多いです。

当時は原付を借りることが出来たので、この日は原付で新島を巡ることにしました。まずは島の南部にある「石山展望台」を目指します。

※ 2023年2月現在、新島観光協会のホームページを確認すると、レンタサイクルはありますが、原付のレンタルは無さそうです。

コーガ石の島を観光

1668年から1871年まで(=江戸時代)、新島は罪人たちの流刑の地となっていました。

こちらは無実を主張しながらも処刑された流人・清右衛門の霊を慰めるための墓石。無罪である証に「榎を生やす」と言って亡くなり、その後本当に榎が生えてきたという逸話が紹介されています。島内には流人の共同墓地もあります。

こちらは展望台へ向かう途中に見つけた鳥ヶ島。新島と砂浜で繋がっている「陸繋島」です。見たところ島に足場は無く、島の情報も無いので、上陸難易度は高いと思われます。

こちらは新島の南方面の景色。海に向かって崖のような斜面になっています。新島南部は向山火山(標高301m)と呼ばれる流紋岩の溶岩ドームです。石山展望台があるのはこの溶岩ドームの上ですが、展望台までは車でも行くことが出来ます。

ミサイル試験場と書かれた看板がありました。こちらは防衛庁技術研究本部の試験場。Wikipediaには『ミサイルなどの誘導武器の発射試験に関する業務を行っている』と記載があります。

かつてはロケットの打ち上げもありましたが、種子島宇宙センターが建設されてからは行われていないようです。立ち入りは禁じられているため詳細は不明。GoogleMapを見ると、何となく敷地内の様子を伺うことが出来ます。

原付で山道を登る途中でお隣の式根島、その先に浮かぶ神津島も見えました。それにしても、万全の寒さ対策をしていたつもりでしたが、原付に乗っていると、耳や手がちぎれるかと思うほどの寒さです。

途中から道路沿いには白っぽい岩がゴロゴロと転がり、ワイルドな景観になりました。この白っぽい岩が、世界でイタリア・リーパリ島と新島でしか採れないとされる「コーガ石」です。新島のコーガ石は、886年に起きた向山火山の噴火によって形成されたもので、学術名は「黒雲母流紋岩」と言います。

手で持ってみると軽く、ざらざらとしている印象です。軽量性・耐火性・断熱性・耐酸性から、多くの用途に使用されてきましたが、いつ頃から利用されているのか、はっきりとは分かっていません。

東京都のホームページによると、名称の変遷は以下の通り

- 江戸時代の島の人々:軽石or浮石(かぶいし)

- 江戸時代末期:剛化石

- 大正時代:抗火石

- 戦後:コーガ石

また、大正時代に島外へ売られるようになったとあります。

新島抗火石建造物調査会によると、1700年代後半(=江戸時代)から島内で「つぼ石」や「ろびつ」など、コーガ石を使った道具が登場するそうです。1870年後半(=明治時代)に島で大火が起こると、コーガ石を使った耐火建築物の建築も行われるようになりました。1877年の内国勧業博覧会にも、コーガ石が新島の特産品として出品されています。

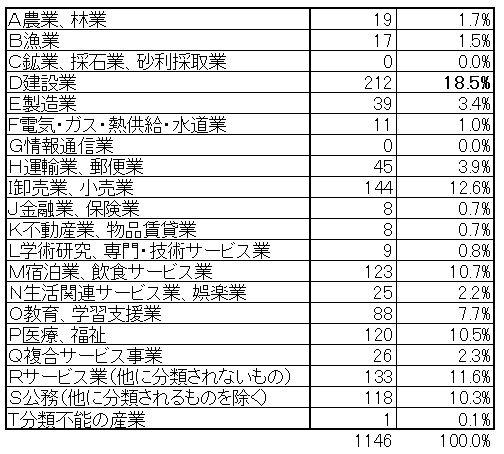

1912年の「新島本村々有石材採掘取締規則」施行をきっかけに、コーガ石採掘が新島の産業へと成長し、島の経済を支えました。新島にあるコーガ石は推定10億トンと言われていますが、最近は良質な石が採れなくなったそうです。新島の産業を見ると、建設業は多い一方で採石業はゼロ。砕石をメインにしている島民の方はもういないことが分かります。

石山展望台に到着しました。こちらは港方面の景色。無人島・地内島(左上)が見えています。

写真左に浮かぶのは、新島の南に位置する無人島「早島」。

展望台から少し歩くと利島も見えました。ここまでは楽に訪れることが出来るので、おすすめの観光スポットだと思います。

こちらは島の北側の景色。新島の最高峰「宮塚山(標高432m)」が見えており、その手前の谷のようになっている場所に集落や空港があります。ちなみに宮塚山も新島南部(向山火山)と同じ溶岩ドーム。火砕物が堆積してできた台地に集落があります。

展望台の駐車場には大きなモアイ像が置かれていました。いったいこれは何でしょうか。

モアイ像がある?

新島の道端には、至る所にこのモアイ像?が置かれています。デザインも様々ですが、どれも顔だけで胴体がありません。島内にどれだけ置かれているのか、正確な数についての情報は出てきませんが、50~150基近くはあるようです。

これらは本家・イースター島のモアイ像をモデルに、新島の「コーガ石」を使って作られています。きっかけは1970年代の離島ブーム。新島にも多くの観光客が訪れるようになると、お土産の「コーガ石のこけし人形」をもとに、 たくさんのモアイ像が作られたそうです。

新島に置かれているのは「モアイ像」ではなく「モヤイ像」。島民が力を合わせるとき、「舫う(もやう:船と船をつなぎあわせること)」にちなんで「モヤイ」という言葉が使われるそうで、これがモヤイ像という名前の由来です。

ちなみに、新島だけでなく、竹芝桟橋や渋谷駅前にもモヤイ像は置かれています。モアイ像を見るためにイースター島を訪れる人はいるかもしれませんが、モヤイ像を見るために新島を訪れる人は少ないでしょう。

美しい海も新島の魅力

恐らく多くの人が新島で楽しみにしているのは「美しい海」。ネットで新島は「日本のハワイ」と紹介されています。

こちらが新島の海。青空が広がり、奄美や沖縄などで見られるような水色の海を見ることが出来ました。

海が水色に見える理由は以下の3点

- 海の透明度が高いこと

- 水深が浅いこと

- 海底の砂が白いこと

肉眼では見ることが出来ませんが、虹色の太陽光が水に入ると、肉眼で見ることが出来る色が青色だけとなり、これが海の色となります。

沖縄の海の海底にあるのは、サンゴや貝殻の死骸が細かく砕けて出来た白い砂。新島の場合は、コーガ石が砕けて出来た石英の白い砂です。

続いてやって来たのは、新東京百景にも選ばれた新島を代表するスポット「羽伏浦海岸」。

こちらは波がいいらしく、サーフスポットとして世界的に有名なようで、国内外からサーファーが訪れます。

12月なので、流石にサーフィンをしている人はいませんでした。海に入っている人どころか、ここまで誰ともすれ違っていません。

車でしか訪れることが出来ない集落「若郷」

ここまでは新島の南部を巡っていましたが、島の北部にも行ってみます。

地図を見ると、島の中央にまっすぐ伸びる道路があります。こちらは全長約3kmの「平成新島トンネル」。国内の離島にあるトンネルで日本一の長さです。徒歩や自転車では通行することが出来ないため、車やバイクがない場合、新島村のコミュニティバスを利用するしかありません。

渡浮根展望台に到着。ここからは日本でも数少ない、車でしか訪れることが出来ない集落「若郷」を見ることが出来ます。海の向こうに見えているのは利島。原付でサクッと集落を巡ります。

こちらは淡井神社。女性の神様が祀られており、男女一緒に参拝すると、焼きもちを焼かれてしまうとか。

最後にやってきたのは富士見峠展望台。新島の中心市街地と、海の向こうには式根島と神津島が見えています。夕焼けを見ることは難しそうです。原付を返却してこの日は終了。夕食は持参していたカップ麺を宿で食べました。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント