日本にある南の島「沖縄」と「小笠原諸島」。その違いについて、旅先で「沖縄は中国・東南アジア、小笠原はハワイの雰囲気」という話も聞いたことがあります。そこで今回は、学生時代に小笠原諸島の研究をし、その後3年半沖縄で暮らした私が、日本の南の島「沖縄」「小笠原諸島」の違いをご紹介します。

日本の南の島はどこにある

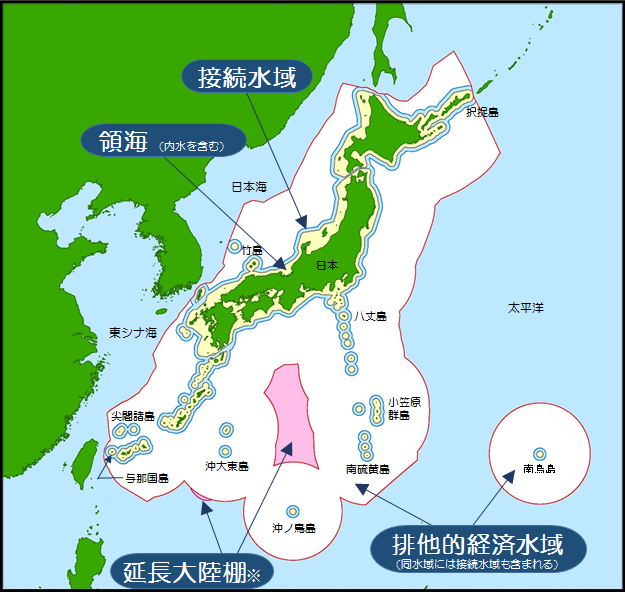

こちらは日本の領海等概念図 (海上保安庁)。本州の南に様々な島が書かれています。与那国島(日本最西端)・尖閣諸島・沖大東島は沖縄県、南鳥島(日本最東端)・沖ノ鳥島(日本最南端)・南硫黄島は東京都小笠原村です。

面積と人口

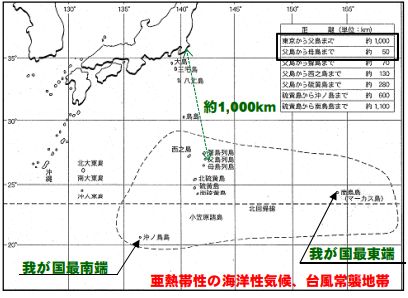

九州と台湾の間に位置する琉球弧に属する沖縄県。東西1,000km、南北400kmにも及ぶ広大な海域に点在する島々で構成されています。

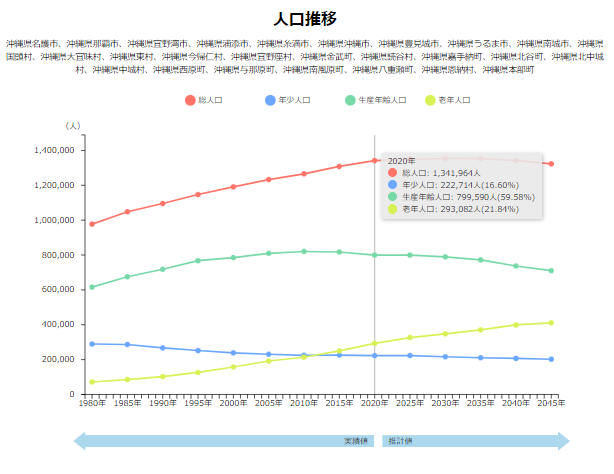

沖縄県のホームページによると、沖縄本島、本島と橋で繋がっている9島、橋で繋がっていない有人島38島に人が住んでいます。特に沖縄本島は規模が大きく、本州・北海道・九州・四国に次ぐ面積の島(北方領土を除く)に26市町村があり、その人口は約134万人です。

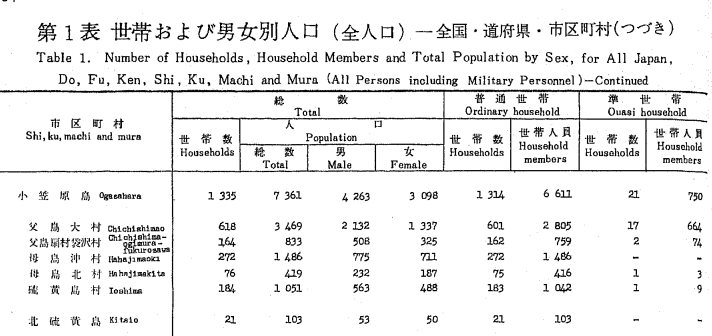

太平洋上に浮かぶ約30の島々から構成される小笠原諸島は、全ての島が東京都小笠原村に属します。島々は広い範囲に点在するため、日本の排他的経済水域の約3割が小笠原村です。

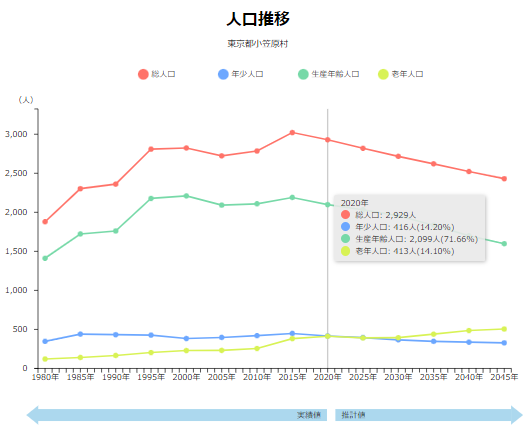

一般人が上陸出来る島は父島と母島のみ。父島は東京都千代田区の2倍余りの面積、母島は東京都北区とほぼ同じ面積です。また硫黄島と南鳥島には自衛隊の方が常駐しており、父島・母島・硫黄島・南鳥島を合わせると、村の人口は約3,000人となります。

交通手段

本土から沖縄県への交通手段は、沖縄本島・宮古島・石垣島へ飛ぶ飛行機と鹿児島からのフェリー。ただし、フェリーで沖縄を訪れる人は少なく、ほとんどの人が飛行機で沖縄へやって来ます。2020年度の那覇空港の乗降客数は、羽田空港に次いで全国2位です。

2010年代はクルーズ船の入港も増加。2019年は那覇クルーズターミナルにクルーズ船が260回寄港し、日本一の寄港回数となりました。

■ 参考:那覇クルーズターミナルの様子

一方、小笠原諸島は飛行機で行くことが出来ません。父島へのアクセス方法は6日に1便、片道24時間の定期船「おがさわら丸」かクルーズ船のみ。母島には父島から出ている定期船「ははじま丸」で2時間かかります。

産業

島の産業(住民の仕事)は、地理的な条件から決まることが多いです。

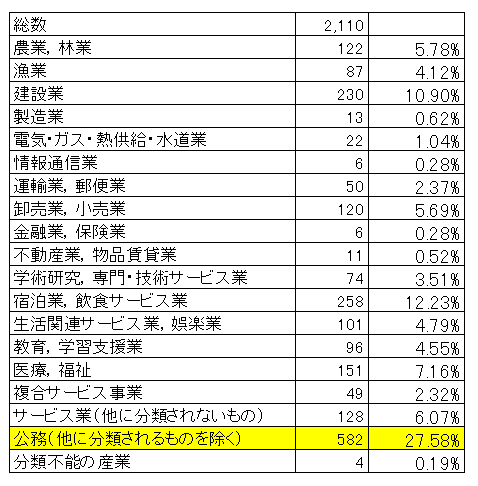

こちらが沖縄県の産業構成。観光の島と思われがちですが、「医療、福祉」「卸売業、小売業」といった住民向けサービスの仕事に就いている人が多く、どれだけ観光客が増加しても、直接的に住民へ還元されていないことが伺えます。

小笠原村の産業構成はこの通り。公務員が4分の1以上を占めており、次に多いのが「宿泊業、飲食サービス業」です。人口が少ない上に、硫黄島や南鳥島だけでなく、父島にも国や東京都の施設が多いため、公務員の割合が高くなります。

沖縄と小笠原諸島(東京都)の違い

沖縄も小笠原も本土から遠く離れているため、飛行機が無く、船の技術が進んでいない時代は相当不便だったはず。いつから人が住んでいるのでしょうか。

人が住むためには陸地(島)が必要です。沖縄の島々と小笠原は島の成り立ちも異なります。

大陸と繋がっていた琉球諸島

沖縄県のホームページによると、最終氷期の琉球諸島は台湾を経て、大陸と繋がっていたとされています。

約160万年前にユーラシアプレートとフィリピン海プレートの作用により、鹿児島県の悪石島と小宝島間にトカラギャップが成立。これに伴う海面変動により、島間の陸続きや孤立(特に沖縄諸島と八重山諸島の間のケラマ海裂が顕著)が起こりました。

■ 参考:トカラギャップについてもっと詳しく

沖縄の島々には、隆起したサンゴ礁で出来た標高10~200mの「低島」と、古期岩類や火山岩類からなる標高100~1000mの「高島」という2つのタイプがあります。

こちらは沖縄本島最北端「辺戸岬」から、沖縄本島の南部にある「那覇空港」までを映した動画。動画の前半、沖縄本島北部から中部にかけては緑が多く山っぽい雰囲気ですが、那覇空港が近づくにつれて、平地が多くなり建物が密集しています。

沖縄本島中南部の地質がサンゴ礁から出来た「琉球石灰岩」であるのに対し、北部は太平洋沖から海洋プレートに乗ってきた「付加体」という堆積物であり、サンゴ礁の影響を受けていません。

ちなみに、日本には111の活火山がありますが、沖縄県にある活火山は「硫黄鳥島(沖縄県最北端)」と「西表島北北東海底火山(西表島の北北東約20kmの沖合)」の2つだけ。1924年10月31日、西表島北北東海底火山で海底噴火が起った際は、多量の軽石が海面を漂い、黒潮の流れに乗って日本各地に漂着したそうです。

また、大東諸島は約50万年前に赤道付近で形成された隆起環礁(=サンゴ礁の地形)が、フィリピン海プレートと共に北上してきたと考えられています。

大陸と繋がったことがない海洋島・小笠原諸島

小笠原諸島は過去に一度も大陸と繋がったことがなったことがない「海洋島」です。

約4800万年前、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下への沈み込みを開始。プレート下のマグマが引き起こす海底火山活動により父島列島と聟(むこ)島列島が誕生しました。

その後、マグマの発生する位置はより深い西側へと移動し、約4400万年前に母島列島が誕生。現在もプレートの沈み込みによる火山活動は続いています。その影響で硫黄島の面積は拡大を続けており、2014年には小笠原諸島で最も大きな島となりました。

つまり、火山の噴火によって出来たのが小笠原諸島の島々です。先日沖縄にやって来た大量の軽石の発生源「福徳丘ノ場」も、小笠原諸島・南硫黄島の近くにある海底火山。2021年8月13日に発生した福徳丘ノ場の噴火は、日本国内で戦後最大級の規模だったようです。

★参考:沖縄のビーチに打ち寄せる小笠原の軽石★

海にポツンと出来た陸地には、鳥が飛んで来たり、植物の種が流れ着いたりして、徐々に島の生態系が形成されます。そこに棲みついた生き物たちは天敵がいないため、独自の進化を遂げ、固有種となることが多いです。

独自の生態系と固有種の多さが評価され、2011年に世界自然遺産へ登録されました。小笠原諸島の別名は「東洋のガラパゴス」。島の自然を保護するため、 一般人が住んでいる父島・母島にも、人の立ち入りが制限されているエリアが設けられています。

最近も活発な噴火を繰り返し、陸地を広げているのが小笠原諸島のひとつ「西之島」。これから生態系が作られていく様子を観察出来る貴重なフィールドです。しかし、噴火前に何らかの理由で島に棲息していたゴキブリが、噴火でも絶滅せず、むしろ増えていることが問題となっています。

気候の違い

こうして誕生した沖縄と小笠原の島々は、どちらも「亜熱帯海洋性気候」と言われますが、気候も若干異なります。

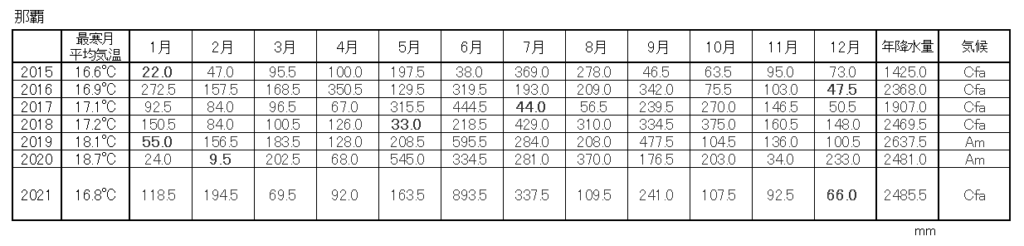

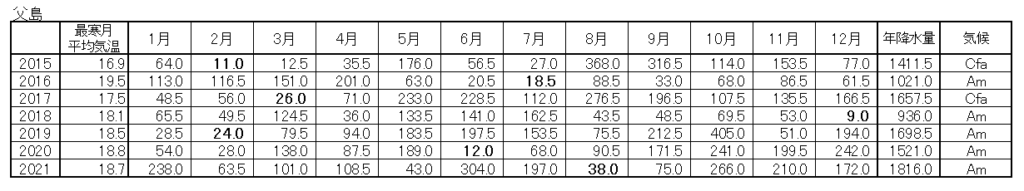

最寒月平均気温(=冬の気温)を比べると、那覇よりも少し北にある父島の方が少しだけ暖かいです。

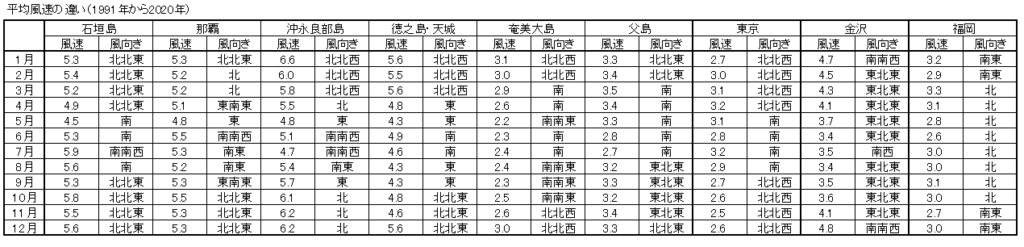

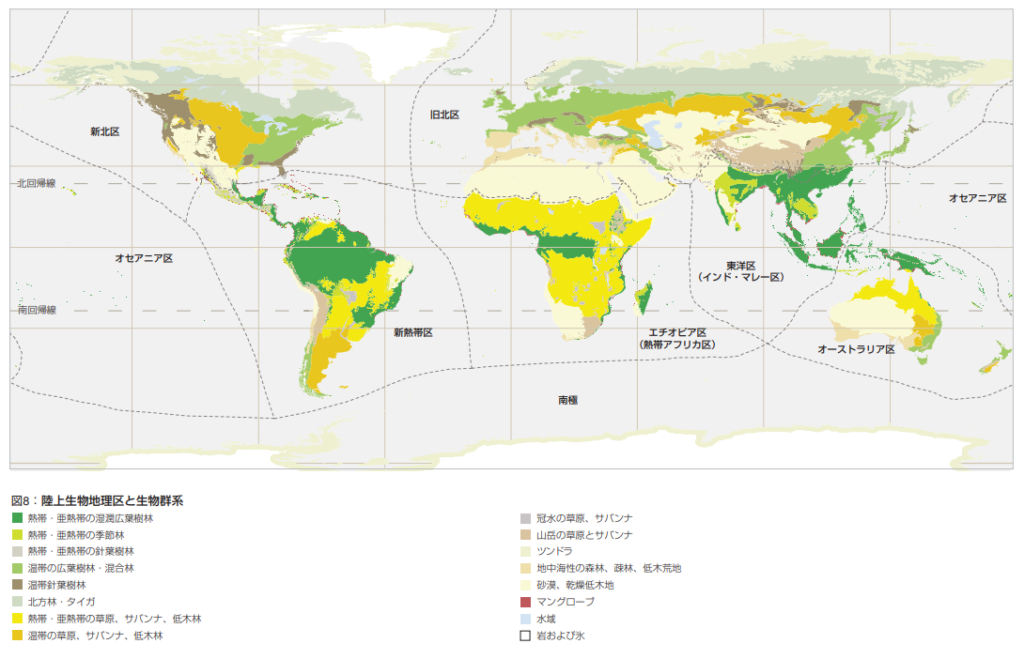

那覇に比べて父島は風が弱く、雲が運ばれてこないので、年間降水量には大きな差があります。こうした気候の影響を受けるのが陸の植物や生き物です。生物地理学では動物相や植物相の違いから、地球の陸域を8つに区分します。

生物地理学に置いて、日本の大部分が属するのは「旧北区」。一方、九州の南端に線が引かれており、トカラ・奄美・沖縄は「東洋区」、小笠原諸島はハワイなどと同じ「オセアニア区」に区分されるのです。

■ 参考:沖縄と小笠原の気候についてもっと詳しく

沖縄は中国・東南アジア、小笠原はハワイ

島が誕生し、そこに植物や生き物が棲むようになってからやって来るのが人間です。冒頭でご紹介した「沖縄は中国・東南アジア、小笠原はハワイの雰囲気」という違いは、気候だけでなく、人々の歴史も大きく関係しています。

中国の影響を受けた琉球王国

沖縄県が設置されたのは1879年。それまでの約450年間、沖縄は国王が支配する「琉球王国」でした。

琉球王国以前は有力な豪族が各地に点在する「グスク時代」、それ以前は「貝塚時代」、さらに「港川原人」の化石も発掘されており、沖縄にははるか昔から人が住んでいたと考えられています。

グスク時代末期から琉球王国の終焉まで、沖縄は中国(明・清)の冊封体制下に入り、属国として中国と従属的な関係を築き、中国と交易が認められていました。

琉球が行っていたのは優れた中国商品を輸入し、それらを近隣諸国へ輸出すると同時に、中国へ輸出するための商品を日本や東南アジアから輸入する中継貿易。中継貿易を通じて、沖縄には日本・中国・東南アジアの文化や人が流入したそうです。

1609年に薩摩藩の侵攻を受け、琉球王国が薩摩(江戸幕府)の支配下となってからも、中国を宗主国とした冊封は継続されました。今の沖縄文化にも中国に由来するものは多いです。年中行事は旧暦によって行われ、シーサー・石敢當・亀甲墓など、日常風景の中にも中国から伝わったものが見られます。

■ 参考:沖縄の歴史をもっと詳しく

小笠原に最初に住み着いたのは欧米人

小笠原諸島は1830年まで無人島でした。そのため現在でも、小笠原諸島の英語表記は無人(ブニン)が訛ったことに由来する「Bonin(ボニン) Islands」です。

最初に小笠原に住んだのは欧米人やハワイの先住民らの20数人。1876年、明治政府が小笠原の領有を宣言したことで、本土や伊豆諸島の人々が移住するようになりました。

- 歴史が200年ほどしかない

- ルーツは欧米人

この2つが沖縄との大きな歴史的な違いです。

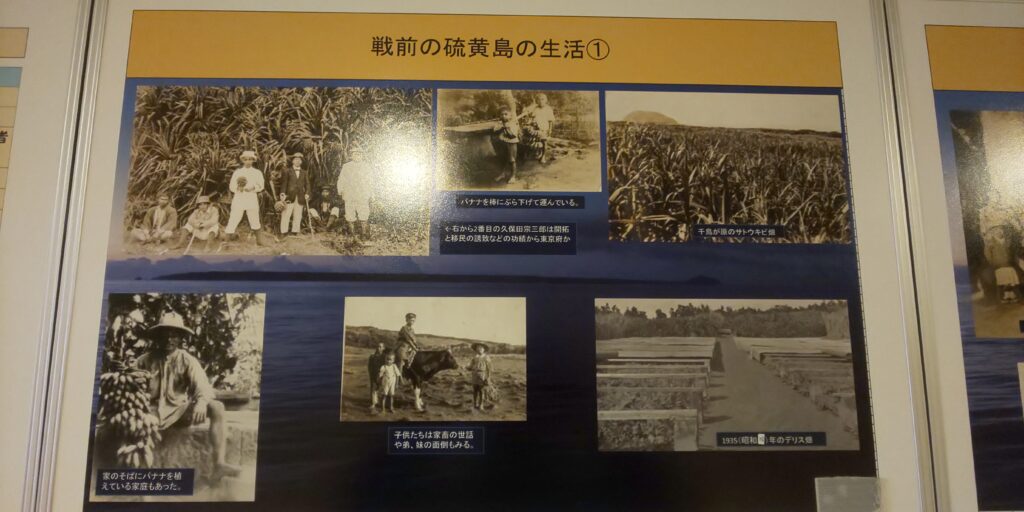

1940年の国勢調査によると、当時の小笠原の人口は7,000人以上。戦前の小笠原は熱帯果樹や冬野菜の栽培、カツオ・マグロ漁、捕鯨、サンゴ漁などを中心に栄えました。

現在、小笠原諸島に属する30以上の島々のうち、人が住んでいるのは父島・母島・硫黄島・南鳥島だけですが、最大で14の島に人が暮らしていた時期もあったそうです。

■ 参考:小笠原の歴史をもっと詳しく

太平洋戦争で地上戦を経験した両地域

沖縄も小笠原諸島も、太平洋戦争で激しい地上戦を経験しています。

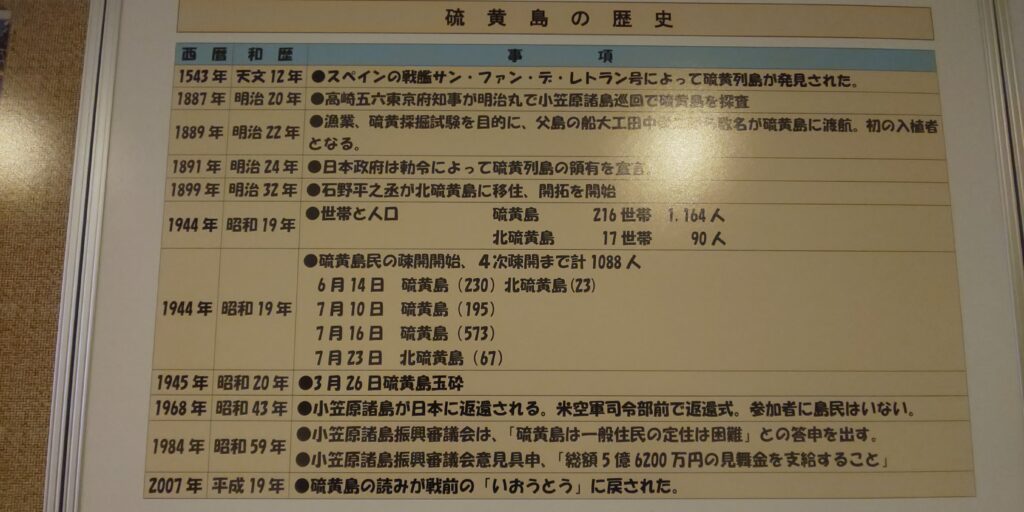

1944年6月15日、米軍がサイパン島に上陸したその日、小笠原にも空襲が襲いました。1941年12月から始まった太平洋戦争ですが、しばらくの間は日本から離れた場所で行われていたため、これが米軍による現在の日本領への初めての本格的な攻撃だったとされています。

この空襲を機に、軍属等として残された825人を除く、小笠原の実質全島民6,886人の強制疎開が決定。一方沖縄でも、1944年7月にサイパン島が陥落すると、老幼婦女と学童に沖縄県外への疎開命令が出されましたが、数十万人の県民は沖縄に残されました。

米軍が沖縄本島や小笠原を狙った目的は、日本本土を攻撃するための「飛行場の獲得」。日米の地上戦の舞台となった沖縄本島と小笠原諸島・硫黄島には、戦前に日本軍が建設した飛行場があり、米軍はこの飛行場を利用したかったのです。また、父島にも海軍洲崎飛行場がありました。

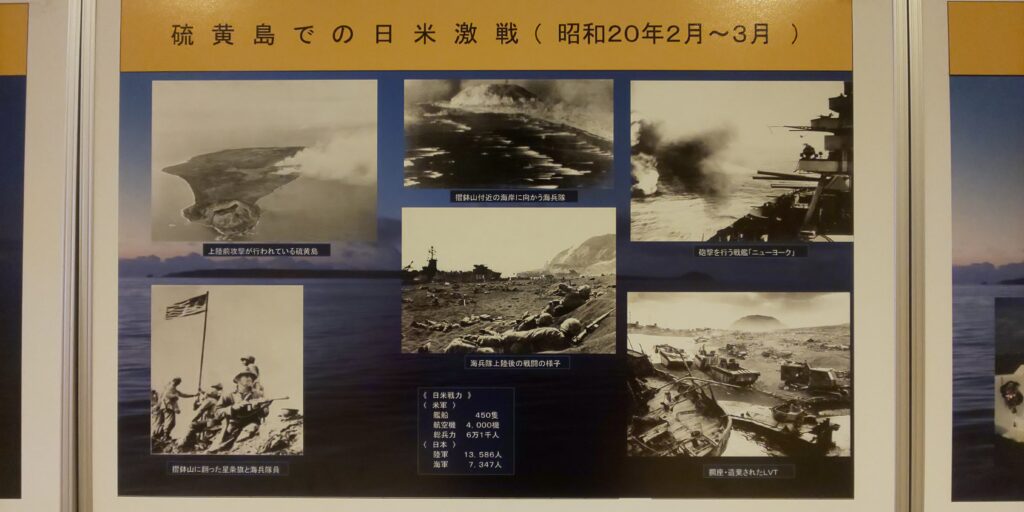

長引く戦争ですでに弱っていた日本軍が取った方針は、本土防衛のため、沖縄と硫黄島で時間を稼ぐこと。1945年2月16日、約2万人の日本軍守備隊が待ち構える硫黄島に、約6万1千人の米軍が上陸作戦を開始しました。

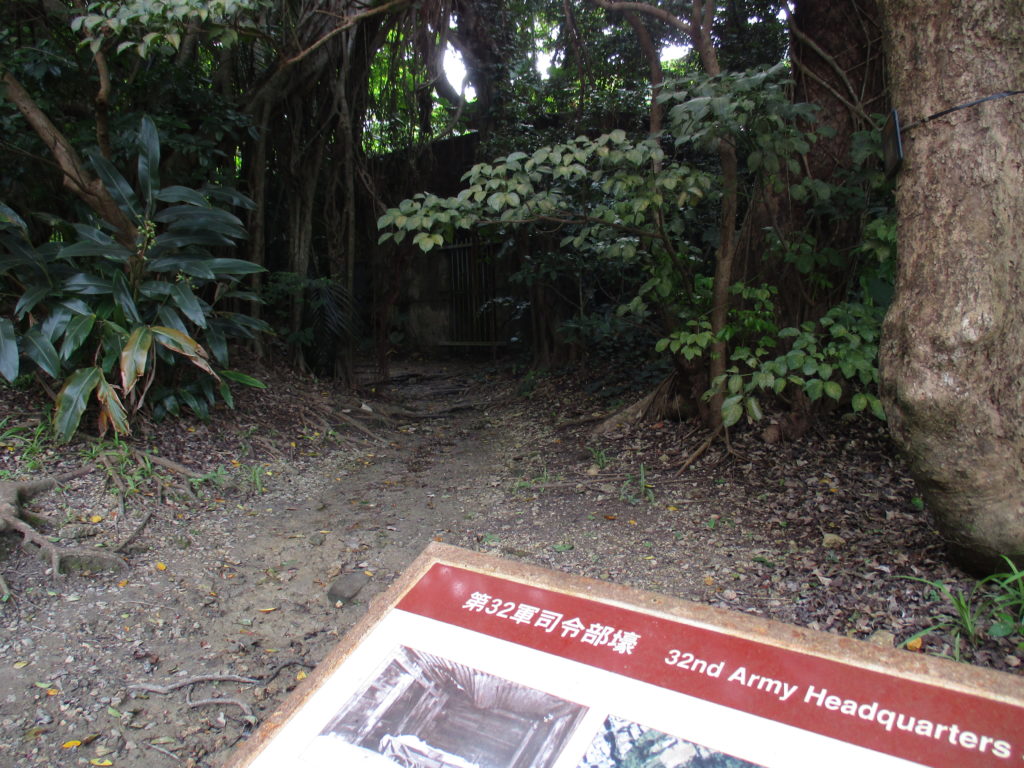

「倒す」ではなく「耐える」ことが目的の日本軍は、地下壕を構築し米軍に抵抗。米軍は当初、面積23.73 km²(2014年10月1日時点)の小さな火山島を5日間で占領する計画でしたが、結局戦いは1か月以上続き、1945年3月26日に硫黄島は米軍の手に落ちました。

日本軍の守備隊は捕虜となった約1,000人を除いてほぼ全滅。「硫黄島協会」が保管する戦没者名簿には、100名以上の沖縄出身者の名前もあるそうです。一方で米軍側の死傷者も約2万9千人。太平洋戦争で連合国軍が反撃に転じて以降、米軍死傷者が日本軍を上回った唯一の戦いとなりました。

硫黄島が陥落したのと同じ日、1945年3月26日に米軍は沖縄・慶良間諸島へ上陸。4月1日には沖縄本島に上陸し、約3か月に及ぶ地上戦が始まりました。全島民が島外へ疎開していた小笠原に対し、米軍が上陸した時点でも、沖縄の各島には住民が残ったままでした。

結果として、沖縄戦で犠牲になったのは20万人以上。そのうち住民の数は9万4千人にもなります。沖縄戦は太平洋戦争における「住民を巻き込んだ、日本で唯一の地上戦」です。

■ 参考:太平洋戦争から沖縄戦までの流れ

観光客から移住者へ 小笠原諸島の戦後

沖縄と小笠原諸島は戦後、米軍の統治下に置かれましたが、その後の歴史も大きく異なります。

全島民が疎開し、空襲でインフラなども壊滅した小笠原諸島は、いわば再び無人島状態からのスタート。最初に米軍統治下の島へ帰島が認められたのは、欧米系にルーツを持つ島民約130名でした。

このとき帰島した方の証言によると、戦前の建物はほとんど壊され、生活も米国様式になり、島の様子は激変。子供たちは、父島にあったラドフォード提督学校に小学校7年生まで通い、中学2年生から高校生の5年間はグアムの学校に通ったそうです。

■ 参考:欧米系島民の方の証言

1968年、小笠原諸島は日本に返還され、全ての島民が島へ帰ることが出来るようになりました。しかし、長期間のアメリカ統治により、島の経済活動基盤等は崩壊していることに加えて…

- 東京から南へ約1000kmに浮かぶ絶海の孤島

- 船でしか行くことが出来ない(初代定期船「椿丸」の所要時間は片道44時間)

- 疎開先での生活基盤が出来ている

という状況で、島に戻る人はあまりいませんでした。

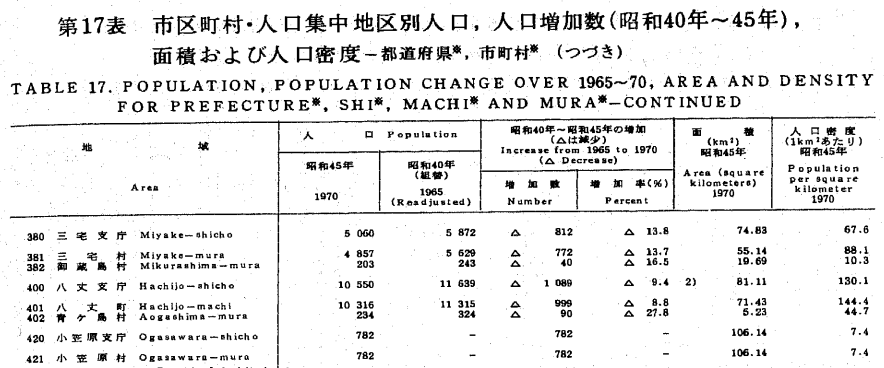

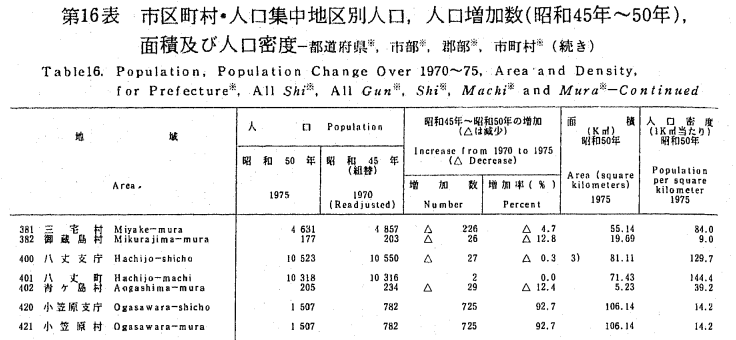

1970年の国勢調査によると、小笠原村の人口は782名と戦前の10分の1程度。村政が確立されたのは、返還から10年以上が経った1979年でした。また硫黄島は、島全体が自衛隊の基地となったため、戦後から現在まで一般住民の上陸が認められていません。

そんな小笠原諸島にやって来たのは観光客です。1970年代に「離島ブーム」が起こり、小笠原にも観光客が訪れるようになると、そうした観光客の中から島へ移住する人たちが出てきます。

米軍が軍施設以外の開発に手を付けなかったため、全島民疎開から返還までの約20年間、島の自然はほとんど放置された状態でした。この間に戦前に破壊された島の生態系なども回復。その自然を保護するため、返還直後に島の大部分が国立公園の指定を受けたため、開発は引き続き制限されました。

そのため、小笠原に住むことは簡単なことではありません。島の大部分が国立公園になっているため、住む家や会社事務所といった建物を建設するハードルが高いです。空き家や仕事など、小笠原に住むためには、島の最新情報にアンテナを立てておく必要があります。それでも小笠原に住みたい人がいるようで、1975年の人口は1970年の倍に増加。

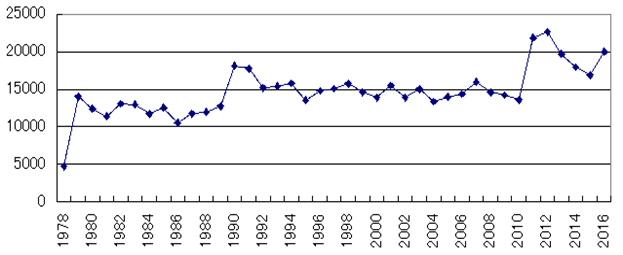

こちらは私が独自に入手した小笠原村の観光客数の推移。1990年~1995年と2010年~2015年に観光客の増加傾向が見られます。1990年~1995年の増加は、1988年に始まった日本で最初のエコツーリズムと言われるホエールウォッチングツアーと、1990年代前半から始まったドルフィンスイムツアーによるもの。2010年から2015年の増加は世界自然遺産登録です。

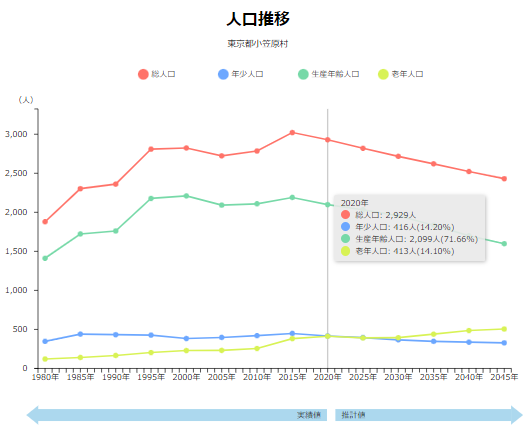

そして、この記事の序盤でもご紹介した、小笠原村の1980年以降の人口推移をみると、観光客の増加と人口増加のタイミングが一致していることが分かります。現在の島民は観光で小笠原に魅了され、不便さを選んで移住した人が多いのです。

小笠原諸島では父島に高校がありますが、高校卒業後は子どもを島から出す文化があるのも、移住者が多い島ならではのこと。それでも島に残りたいという人や、島にUターンした人もいます。小笠原には「小笠原が好き」で住んでいる人が多いのが特徴かもしれません。

しかし、小笠原には大きな病院がないため、『始まりと終わりがない島』とも言われています。また、小笠原島民の親族は大抵島外にいるため、例えば親の介護などのタイミングで、島を出なければならない時が来るのです。

生まれも育ちも沖縄の人が多い

地上戦が行われた沖縄では、多くの住民が米軍の捕虜になる経験をした後、米軍支配下で生活することとなりました。

車は右側通行、お金はドル、標識もマイル表示など、生活様式はアメリカ式。沖縄が本土復帰を果たしたのは1972年なので、今の50代以上で、沖縄で生まれ育った方は皆さんこの時代を知っています。小笠原諸島の場合、本土復帰以降に島へ渡った人が多いので、戦時中から米軍統治下の大変な時代知る人は非常に少ないです。

沖縄には沖縄科学技術大学院大学や琉球大学をはじめ、大学や専門学校がいくつかあり、義務教育→高等教育→就職活動までの選択肢を、沖縄県内で選ぶことが出来ます。そのため、旅行以外で沖縄県外に出たことがないというのも普通のことです。

ちなみに、沖縄も小笠原同様に移住者が多いと想像していましたが、思っていたよりも少ない印象です。沖縄には「金城さん」「比嘉さん」など、沖縄ならではの名字の方とはよく出会う一方で、「佐藤さん」「田中さん」などに会うことはほとんどありません。

選ばなければ、沖縄本島には家も仕事も色々とあるので、ふらっと移住することが出来てしまいます。その一方で、すぐに沖縄から出てしまう人も多いのでしょう。

小笠原と沖縄の大きな違いは、移住者よりも沖縄生まれ沖縄育ち、親戚も皆さん沖縄にいる方が多いことです。そして、沖縄以外を知らないことが、社会ではネガティブに働く場面があり(仕事・学力・競争・サービスの質など)、地域経済にも影響は派生しています。

そして、生まれも育ちも沖縄という場合、沖縄の環境が当たり前なので、観光客に島のおすすめなどを語れる人は少ないです。皆さん必ずしも好きで沖縄に住んでいるわけではありません。

沖縄は「観光業が基盤」と思われがちですが、産業構成を見ても分かる通り、住民と観光客の距離は、心的にも物理的にも遠いように感じます。このように同じ日本の南の島でも、沖縄と小笠原には全く異なる人の暮らしがあるのです。ぜひ皆さんも、沖縄と小笠原、両地域で海風を感じてみてください!

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント