地域活性化の手段として、地域外から人とお金を呼び込む「観光」に力を入れる自治体は少なくありません。2008年には、国土交通省の外局として観光庁が設立され、政府も観光政策を重視している姿勢がうかがえます。そこで今回は、日本における旅行会社の歴史を調べてみました。

日本における鉄道と旅行会社の関係史

どうやら室町時代には、庶民の間でも「巡礼の旅」が普及していたようです。また、巡礼や湯治のための施設・仕組みが高度に発達したのは江戸時代とされています。

【江戸時代に整備された仕組み】

- 道標や一里塚の完備。

- 並木が植えられた5つの主要街道と脇道の整備。

- 道中には宿場が設けられ、人馬が常備される。

- 幕府や各藩は街道に「関所」を設けた。

- 関所の通行には、旅行の許可証と身分証明書を兼ねた「往来手形」が必要とした。

- 全国の安全な旅籠(=宿)を選んで組織化し斡旋した協定組織「講」も多く存在した。

そうはいっても、当時の人々が長距離を移動する際の手段は「船」か「徒歩」。どちらも移動に時間がかかり、もし遠くに出かけるとしたら、その分仕事を休む必要があります。現代は有給休暇がありますが、有給が制度として整備されたのは、1947年に労働基準法が定められてからのこと。休めば稼ぎが減ってしまう時代に、時間をかけて旅行を出来る人は少なかったことでしょう。

■ 参考:「貧乏旅」をするバックパッカー的な旅人はいなかったのか

明治時代になると、鉄道が開通し、日本の観光は大きく発展することとなります。1872年に新橋―横浜間を走った国内初の鉄道は日本政府によって建設され、1889年には現在の東海道線が新橋―神戸間で全線開通。鉄道により、人々は「早く」「安く」「遠くまで」、足を運ぶことが出来るようになりました。

そして、1905年に日本で最初の旅行会社が誕生します。現在の滋賀県草津市に生まれた南新助氏は、東海道線・草津駅構内で、家業の弁当販売を手伝っていました。南氏には「家業を支えてくれている国鉄の増収に貢献したい」という思いがあったそうです。そこで考え出されたアイデアが、鉄道で高野山と伊勢神宮を目指すパッケージツアーでした。

ツアーには100人前後の参加者がいたそうで、これが「日本旅行」という旅行会社の始まりになります(1905年創業)。その後、日本旅行は戦前までに貸し切り列車やチャータークルーズなどの団体旅行を成功させ、観光地巡り、名物を食べる、郷土芸能を見るなどの内容が組み込まれた、日本のパッケージツアーの基礎を築きました。

1910年代に入り、鉄道各社がサービスの改善と観光宣伝の強化を進めたことで、旅行の大衆化が本格化。運賃の割引や臨時列車の運行、観光案内所の整備などが行われ、旅行熱が高まりを見せました。1920年には、団体旅客向けの割引制度もスタート。特に宗教団体の旅行需要は大きく、年間で100万人を超えることもあったとされています。

■ 参考:1

| 会社名 | 2024年度 取扱額 (千円) | |

| 1 | JTB(7社計) | 1,312,088,687 |

| 2 | 日本旅行(4社計) | 360,630,102 |

| 3 | エイチ・アイ・エス(6社計) | 359,643,250 |

| 4 | 阪急交通社(2社計) | 333,994,319 |

| 5 | KNT-CTホールディングス(4社計) | 333,896,476 |

| 6 | 東武トップツアーズ | 120,165,484 |

| 7 | ジャルパック | 118,582,228 |

| 8 | 名鉄観光サービス | 76,176,694 |

| 9 | ジェイアール東海ツアーズ | 66,979,467 |

| 10 | ANA X | 63,047,245 |

2024年度の主要旅行業者取扱額(観光庁)によれば、上位10社のうち5社が「鉄道系」の旅行会社で占められており、現在も鉄道会社が旅行業界に対して強い影響力を持っている状況です。なお、現在は業界全体の売上の3割以上を「JTB」が占めており、その存在感は際立っています。

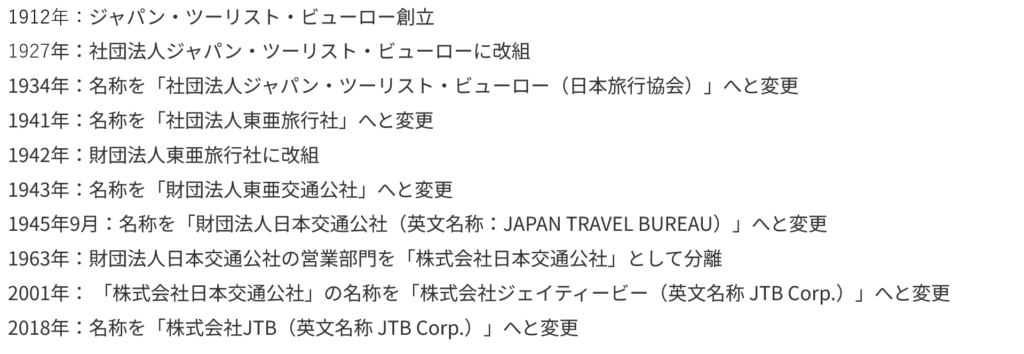

JTBの起源は、1912年に創設された「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」に遡り、この組織には鉄道院が出資していました。現在のJTBの株主にもJR6社が名を連ねており、鉄道にルーツを持つ旅行会社といえるでしょう。また、ジェイアール東海ツアーズは、JTBとJR東海の共同出資により1989年に設立された企業です。

旅行会社と鉄道の関係

2024年度の主要旅行業者取扱額(観光庁)上位10社の主要株主は以下の通り。

| 会社名 | 主要株主 | |

| 1 | JTB(7社計) | ・日本交通公社・JR東日本・JR東海 ・三菱UFJ銀行・みずほ銀行 ・三井住友銀行・JAL・JR九州・JR西日本 ・JR九州・JR北海道・ANA・商船三井 ・JR四国 など |

| 2 | 日本旅行(4社計) | ・JR西日本・三菱UFJ銀行 ・日本旅行従業員持株会 ・みずほ銀行・南 啓次郎・JR東日本 ・三井住友銀行・ケイ エス オー ・JR東海・日本旅行協定旅館ホテル連盟 など |

| 3 | エイチ・アイ・エス(6社計) | ・澤田秀雄・自社(自己株口) ・日本マスタートラスト信託銀行 ・秀インター・日本カストディ銀行 など |

| 4 | 阪急交通社(2社計) | ・阪急阪神ホールディングス 100% (Wikipedia情報) |

| 5 | KNT-CTホールディングス(4社計) | ・近鉄グループホールディングス株式会社 ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ・近鉄バス株式会社 など |

| 6 | 東武トップツアーズ | ・東武鉄道 100% |

| 7 | ジャルパック | ・日本航空株式会社 他14社 |

| 8 | 名鉄観光サービス | ・名古屋鉄道 100% と推定 |

| 9 | ジェイアール東海ツアーズ | ・JR東海・JTB |

| 10 | ANA X | ・ANAホールディングス株式会社 |

10社のうち7社の株主に鉄道会社が、2社には航空会社が入っていることから、旅行会社と交通機関は密接な関係を持っていることが分かります。いわば、旅行会社は交通機関の移動手段に付加価値を与える役割を果たしている一方で、交通機関にとって旅行会社は「乗客を送ってくれる存在(販売代理店)」なのです。

日本の旅行業法が厳しい理由

戦後、日本に駐留していたGHQ関係者の家族などが、箱根や日光といった観光地を訪れるようになりました。一方、朝鮮戦争による特需を背景に、日本人の国内旅行も活発化します。

旅行業法施行の背景

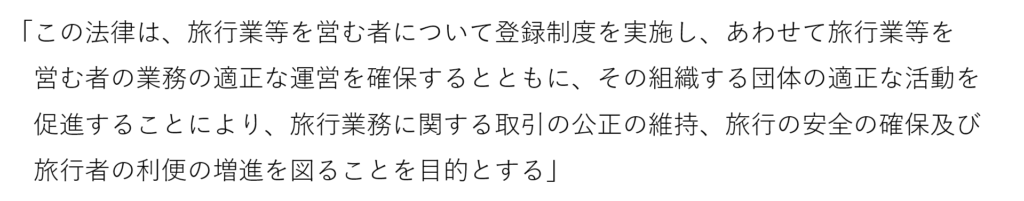

こうした旅行需要の高まりを受けて、旅行あっ旋業者の数も急増。しかし、その中には悪質な業者も現れ、旅行ビジネスの適正な運営が社会的に求められるようになります。これを受けて、1952年に制定されたのが「旅行あっ旋業法」です。さらに、1971年にはこの法律が全面的に改正され、現在の「旅行業法」が施行されました。

■ 参考:2

高度経済成長期を通じて国民の所得が増加。技術革新や産業構造の高度化により生産性も飛躍的に伸びました。その結果として、自由に使えるお金と時間が拡充され、人々の余暇に対する価値観にも変化が生じ、旅行の形態は画一的な団体旅行から、個人や小グループによる柔軟なスタイルへと移行していくこととなります。

こうした状況に対して、従来の旅行あっ旋業法では実態に見合った対応が困難でした。この課題に対処するため、旅行業者の取引を適正化し、国民に安全かつ快適な旅行を提供することを目的とした法改正が進められることになります。

旅行スタイルの多様化に伴い、旅行者は従来の「楽しむ側」という受動的な立場から、「契約当事者」という能動的な役割を担うようになりました。しかし、こうした立場の変化について十分な認識が浸透していたとは言えません。そこで旅行業法には、旅行者と旅行業者の間において、公正な契約関係を築くための取引法規としての機能が強く求められました。

■ 参考:3

日本の旅行業法は世界一厳しい?

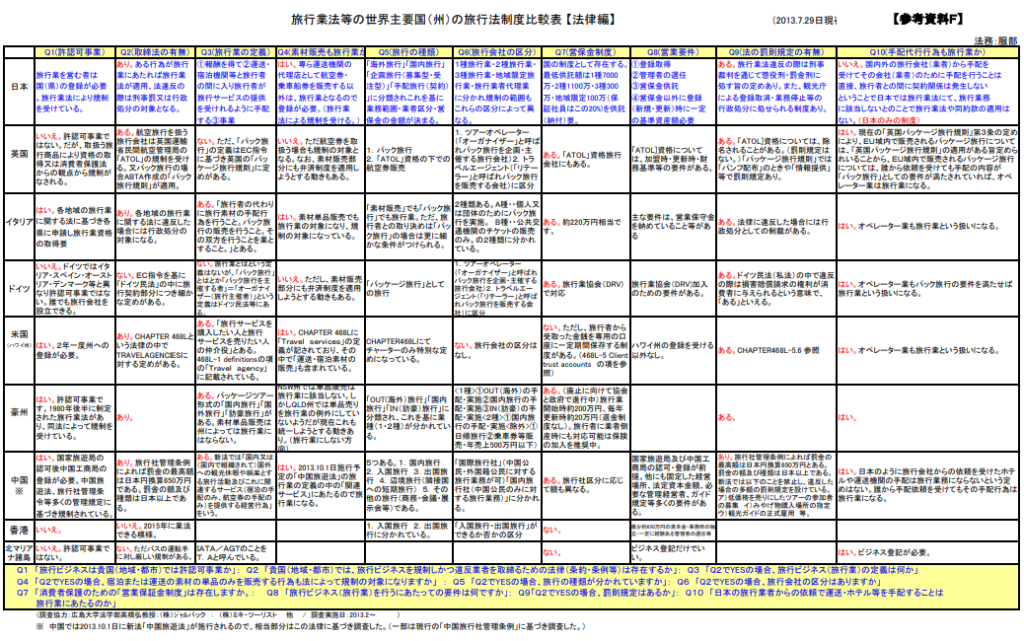

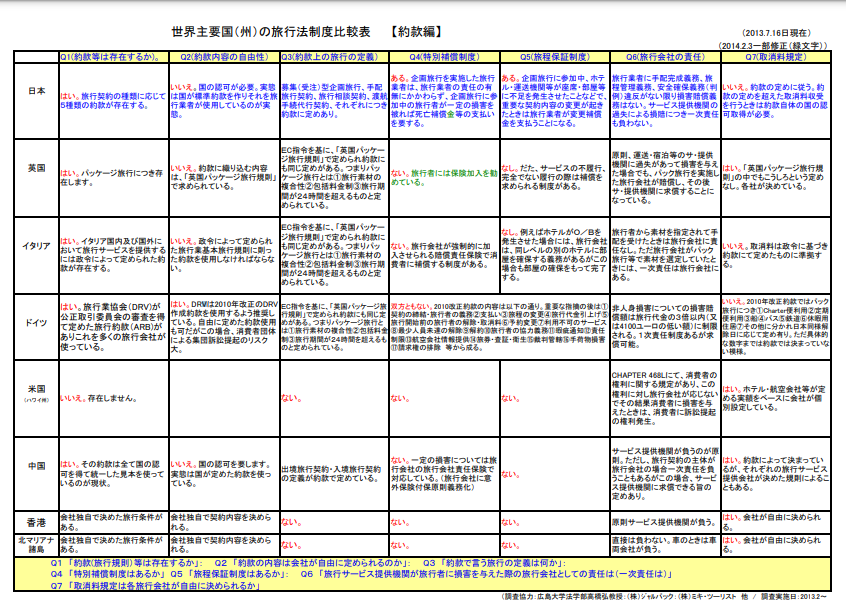

旅行業法で定められた、日本で旅行事業を行うためのルールのひとつが「旅行業登録」です。登録の要件については、諸外国に比べて厳しくなっています。

こちらは世界各国の旅行業について、以前に国土交通省が公表していた表です。少々情報が古いですが、海外では地方の小さな事業者でも、一定の基準を満たせば、貸切バスや交通機関を利用したツアーを募集することが出来ます。「営業保証金の金額」「営業要件」「旅程保証制度」の項目について、日本は海外に比べ基準が高いです。

旅行業協会とは

旅行業法により、旅行業者は事業開始時に「営業保証金」を法務局に供託する義務があります。

金額は第1種で7000万円、第2種で1100万円、第3種では300万円と、資金面での負担は小さくありません。さらに、登録の条件として一定の「基準資産額」も求められています。こうした金銭的なハードルを下げる方法のひとつが「旅行業協会」への加入です。

旅行業協会には「ANTA(全国旅行業協会)」と「JATA(日本旅行業協会)」の2団体があります。両者は苦情処理や弁済業務を担うなど、共通した機能を持っていますが、加入している事業者には規模や業態の違いがあり、性格は一様ではありません。

ANTAの起源は1956年に設立された「全国旅行業団体連合会」に遡ります。1965年に「全国旅行業協会」へ改組された後、1966年には運輸省観光局(当時)から社団法人としての認可を受け、現在では観光庁から指定を受けた協会として活動を続けています。会員数は約5400社にのぼり、その多くは第2種および第3種に該当する中小事業者です。

一方、JATAは1959年に「国際旅行業者協会」として発足。1972年には運輸大臣の指定を受け、公式な旅行業協会として位置づけられるようになりました。現在の会員は1171社とANTAより少ないですが、大手企業が中心で、第1種の登録を有し、海外旅行を中心とする募集型企画旅行を主催する事業者が多く所属しています。

また、旅行業法ではすべての営業所において「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任することが義務付けられています。この管理者は、旅行契約や業務全般について適切な監督を行う責任を負うものですが、資格試験の実施主体はANTAとJATAであり、両協会が制度設計にも深く関与している点は見過ごせません。

結果として、既存の大手事業者が、自身に有利な制度設計を主導する構造が生まれていると言えるでしょう。例えば、ANTAの会長職は1990年以降、自民党の二階俊博氏が長く務めており、政治との結びつきも強い状態が続いています。JATAは業界最大手の企業を多く抱えており、その発言力は観光政策全体に及ぶほどの影響力を持っていることでしょう。

政界と業界が連携することで、GoToトラベルキャンペーンのような大型の公的支援策が実現し、JTBだけで業界売上の約3割を占めるという、極めて偏った市場構造が形成されているのです。こうした性質は、国鉄(鉄道院)と旅行会社の関係史に由来するものかもしれません。

このような環境下においても、HISは独自の路線で存在感を示してきました。1980年に設立された「株式会社インターナショナルツアーズ」を前身とし、旅行業法による各種の制限が整備された後に事業を開始。その不利な条件を乗り越え、現在では業界3位に位置づけられるまでに成長しています。

旅行業法は旅行会社の利益を保護する

旅行業法は、旅行者が不利益を被らないように制定されたとされますが、一方で既存の旅行会社の利益を保護する側面も持ち合わせています。

こちらは、市の教育委員会が企画した「子供向けツアー」が、旅行業法違反であるとして中止になったという記事。有料の日帰りバス研修・勉強会などもよくありますが、これを不特定多数に向けて広告・募集する場合、本来は第二種旅行業登録が必要となります(バス会社主催の場合は不要)。

旅行業登録をせずにツアーを実施したいという場合は、旅行会社に企画を相談し、広告・募集してもらうか、無料で実施するしかありません。旅行会社に頼る場合はもちろん、旅行会社に対して手数料を支払う必要があります。

こうした状況に一石を投ずると思われたのが「観光型MaaS」です。MaaSとは「Mobility as a Service」の略のこと。観光型MaaSでは、移動先での目的を達成するため、様々な交通サービスや観光などが連携し、検索・予約・決済などが出来る仕組みの構築を目指します。

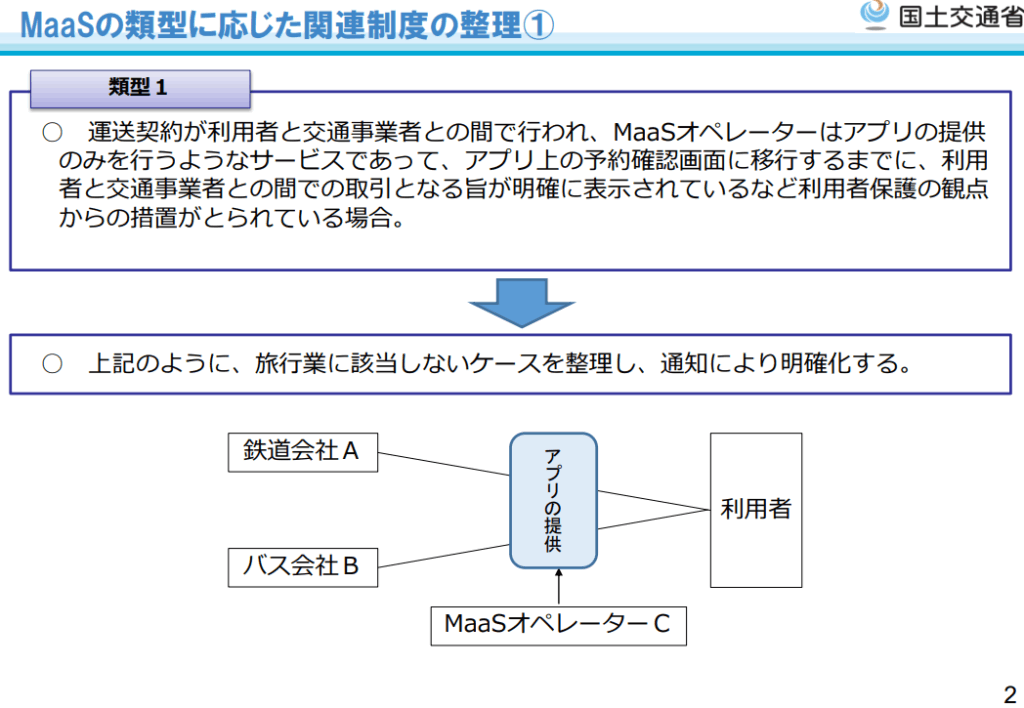

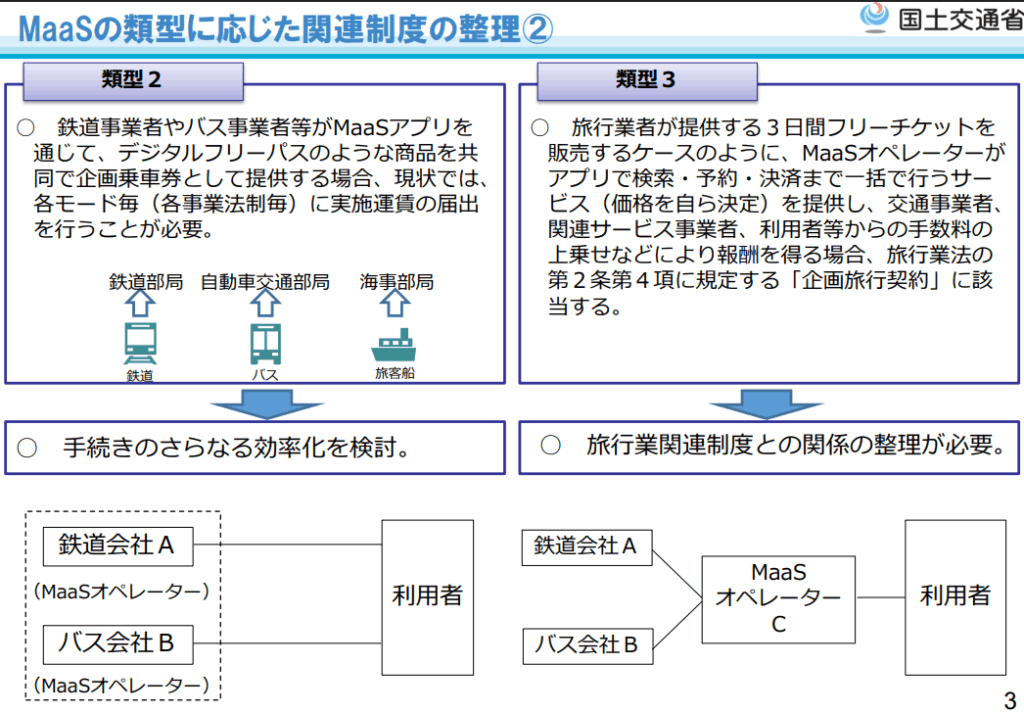

国交省によると、MaaSアプリの運営者が利用者から手数料の上乗せなどにより報酬を得る場合、やはり旅行業の登録が必要になるそうです。MaaSを導入するにあたっては、事前に所管する地方運輸支局や、連携するサービスを所管する行政当局に必要な法手続きを確認することが求められています。

PRや予約、情報発信だけであれば旅行登録は不要ですが、実際に人を動かして利益を得るには、旅行業が必要となるのです。観光を通じて地域活性化を目指す場合も、大消費地である東京や大阪から人を呼ぶ場合は、第2種以上の旅行業登録が必要となります。地方の観光協会が交通と宿泊をセットにしたプランを販売する場合は、旅行会社に頼らざるを得ません。

一方で、エクスペディアやブッキングドットコムといった『OTA(Online Travel Agent)』は、旅行商品の販売サイトではなく、宿泊施設と利用者の仲介システムであるという観点から、現在のところ旅行業登録が無くても事業を行うことが出来ます。

インターネットやSNSの普及により、旅行者は自ら旅先の情報を得て、旅行を手配出来るようになりました。かつての団体旅行から、個人旅行の時代となり、これから旅行業や旅行会社はどのように変化していくのでしょうか。

■ 参考:AIに旅行会社の未来を聞いてみた

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント