ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その11をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

喜界島を原付で1周

2024年3月13日、奄美群島のひとつ・喜界島を原付で時計回りに1周しつつ、島を観光しています。

時刻は11時前。東経130度モニュメントの次にやって来たのはムチャ加那公園です。

観光スポット1. ムチャ加那公園

喜界町のホームページによると、ここには奄美民謡で有名な「ムチャ加那節(別名:ウラトミ節)」のウラトミとムチャ加那を偲んで建立された『ムチャ加那の碑』があるとのこと。

ムチャ加那の物語は、母・ウラトミから始まります。加計呂麻島で美人とうたわれた彼女は、薩摩の役人に現地妻となるよう迫られましたが、これを拒んだため、島には重い年貢が課されました。苦しんだウラトミの両親はを娘を舟に乗せ流したそうです。その後、ウラトミは喜界島に漂着し、役人の国吉と結婚。誕生した子がムチャ加那です。

ムチャ加那もまた美人で、やがて村の女性たちの嫉妬を買います。ある日、ムチャ加那はアオサ採りの最中に海へ突き落とされ、その亡骸が奄美大島の青久に流れ着いたそうです。現在、加計呂麻島には「ウラトミの碑」、喜界島と奄美大島・青久には「ムチャ加那の碑」が建ち、その悲しい伝説が「ムチャ加那節」として今も歌い継がれています。

加計呂麻島に薩摩の役人がいるということは、ムチャ加那の伝説は薩摩侵攻(1609年)以降のもの

■参考:1

ムチャ加那公園の次に向かうのは、喜界島最北端の地・ハワイビーチです。

観光スポット2. ハワイビーチ

そしてこちらがハワイビーチ。

どうやらハワイ帰りのオジーが「ここはハワイのように美しい海だ」と言ったことが名前の由来のようですが、そこまで美しいとは思えません。

■参考:2

場所が間違っているのかと思いましたが、こうした看板もあるので、ここがハワイビーチで間違いないのでしょう。海に入ると美しいサンゴが見られるそうで、周辺一帯の海岸は奄美群島国立公園となっています。

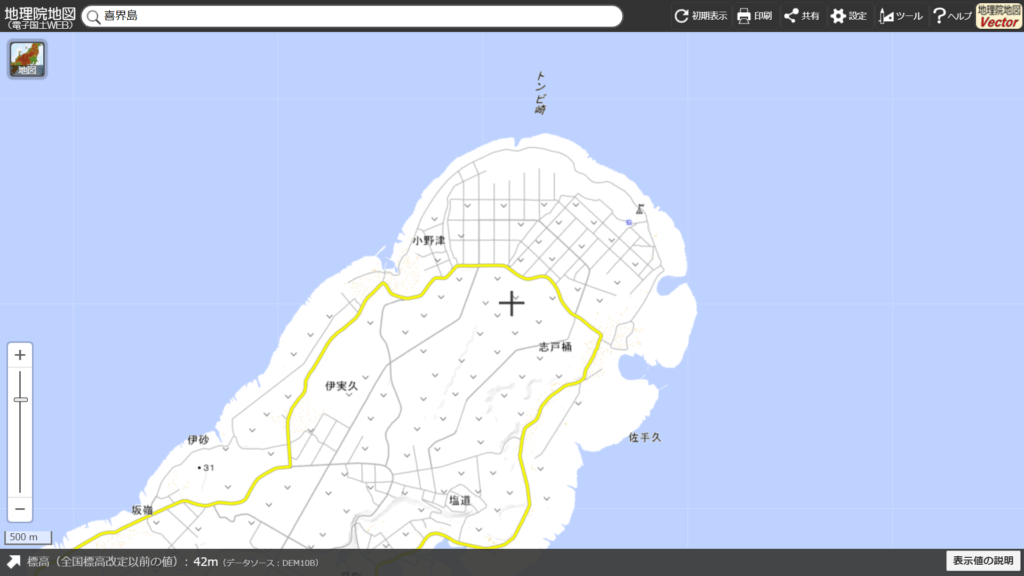

ちなみに、喜界島最北部の正式名称は「トンビ崎」。国土地理院地図にハワイビーチの表記はありません。

そしてこちらが、ハワイビーチから少し離れた場所にあるトンビ埼灯台です。

■参考:戦前の日本人が抱いたハワイのイメージ

観光スポット3. 平家上陸之地と菅原神社

喜界島の最北部を通過し、島の東側にやって来ました。

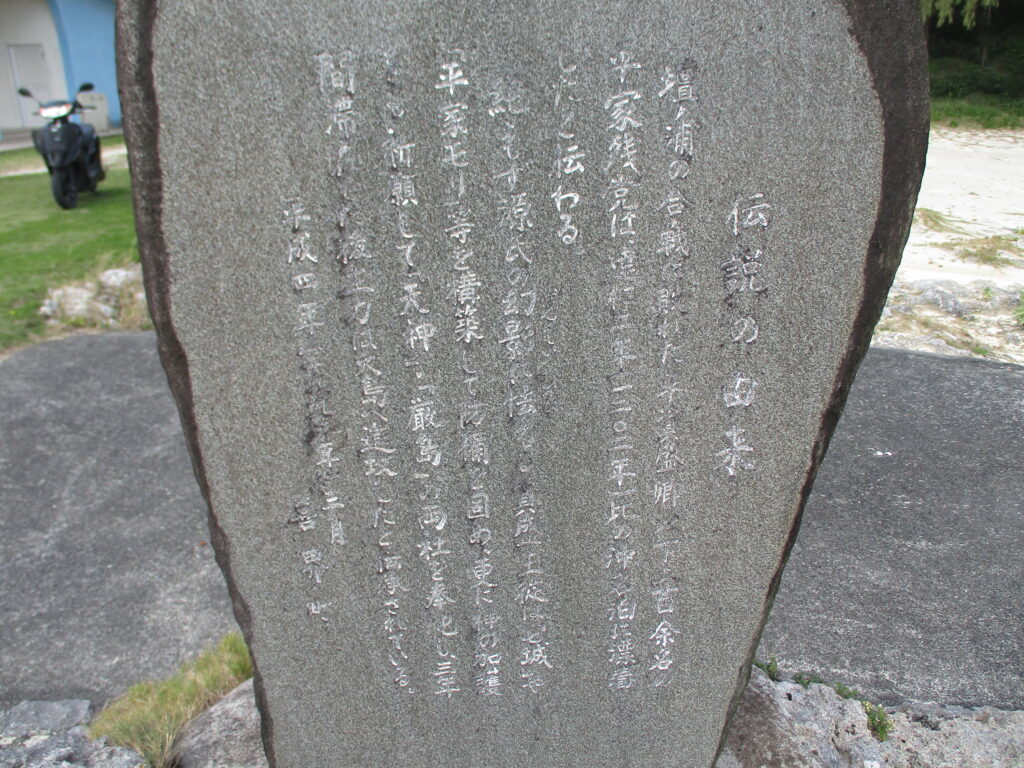

海辺にポツンと佇むこちらの石碑は「平家上陸之地」の石碑。

石碑に刻まれた「伝説の由来」によれば、壇ノ浦の戦い(1185年)に敗れた平清盛卿をはじめとする二百余名の平家の残党が、1202年にこの地へ漂着したそうです。源為朝の伝説と同様、南西諸島には平家の落人が上陸したという話が各地にあります。

■参考:小高島にも平家が上陸した?

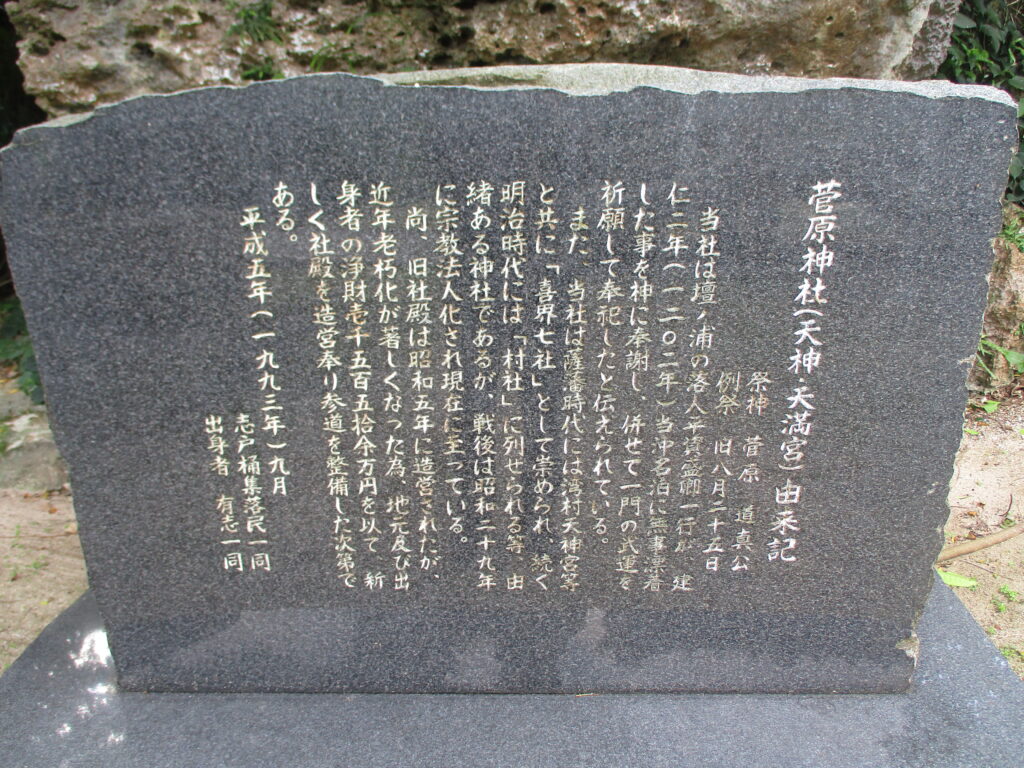

そして、上陸した平家一行は、近くにある菅原神社(天神天満宮)で、無事に漂着したことを神に感謝し、併せて一門の武運(戦いの勝ち負けの運命)を祈願して奉祀した…と、神社の碑文には書かれていました。

しかし、鹿児島県神社庁のホームページでは、菅原神社は伊豆大島から漂着した源為朝の命運を祈るために創祀したことに始まると紹介されています。平家の一行が源家由来の場所で奉祀をするとは、何とも不思議な話です。それか、平家一行はこの場所の由来を知らなかったのかもしれません。

平家一行が上陸したと伝わる志戸桶集落にも土俵が残されていました。奄美群島や沖縄では相撲が盛んな地域が多く、各地でこのような土俵を見ることが出来ます。

■参考:与路島にも土俵がありました

こちらは集落にあるラウンドアバウト(環状交差点)。その真ん中に石碑が置かれていました。

この一画は通称「ミヤ」と呼ばれているそうです。その由来は古く、琉球王朝時代から薩摩時代にかけて、村の祭祀を司る野呂達が村人の繁栄や五穀豊穣を祈り、神事を執り行った場所とされています。また、ミヤを説明する碑文の横には「明治百年記念」の石碑がありますが、こちらの詳細は不明です。

観光スポット4. 志戸桶集落の模擬飛行場跡

私がGoogleMapを見て気になっていたのは、志戸桶集落の海岸沿いにある「模擬飛行場跡」。

1945年に沖縄戦が始まると、現在の喜界空港は特攻隊の中継基地として利用されました。志戸桶集落には模擬飛行場が設けられ、竹や藁で編んだ偽の飛行機を並べることで、敵機の攻撃を空港から逸らしたと伝えられています。

■参考:沖縄戦について

模擬飛行場を目指してみましたが、この先に道はありません。案内板もなく、知らなければただの原っぱに見える場所です。

■参考:3

牛さんたちがいました。畜産は行われていますが、島に大きな牧場は無かったような気がします。

基本的に広い土地はさとうきび畑として活用されているようです。写真は収穫され、製糖工場へ運ばれるのを待つさとうきびです。

喜界島第二の港・早町港

12時、喜界島第二の港「早町(そうまち)港」に到着しました。

島は現在1島1町ですが、1956年までは喜界村と早町村に分かれており、この港は早町村の拠点だったそうです。今では風向き等で湾港が使えないときに限り、フェリーが早町港へ寄港することがあります。

港のそばにある早町小学校も、2012年に廃校となった学校です。現在はサンゴ礁とそれに関わる生物の研究、および科学教育の拠点となる喜界島サンゴ礁科学研究所が置かれています。カフェらしきスペースもあり、中を見学出来そうな感じでしたが、この時は誰もいなかったので詳細は分からず。

そして、早町港のそばにも戦跡がありました。ここには喜界島上陸を目的とした米軍の艦船に対して、250キロ爆弾を搭載し、体当たり攻撃を計画した特攻艇「震洋」が格納されていました。なお、米軍が喜界島に上陸することはなく、終戦まで特攻艇が出撃することはなかったそうです。

島一番の観光スポット. サトウキビの一本道

続いて向かう場所は「サトウキビの一本道」。さとうきび畑の中を通る約2.5kmの一本道で、別名「東シナ海へと続く道」とも呼ばれているそうです。喜界島で一番の観光スポットと言えるでしょう。

こちらがサトウキビ畑の一本道。「シュガーロード」と呼ばれることもあります。

確かに圧倒される景色で、このスケール感は写真や動画ではなかなか伝わりません。さとうきび畑に真っ直ぐ通る道を原付で走るのは気分爽快です。

広大な眺めが楽しめるのは、喜界島がサンゴ礁で出来た平坦な地形だからこそ。小さな島でこれほどの景観が見られるのは、日本でも喜界島だけでしょう。また、さとうきびの島・喜界島を象徴する景色でもあります。

今回は平家上陸から琉球王朝と薩摩藩の時代、太平洋戦争と島の歴史に関わる場所を巡りました。次回は喜界島がさとうきびの島になるまでの歴史を深堀りします。どうやら喜界島には縄文時代から人が住んでいたようです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント