ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2024年 鹿児島県の離島を巡る旅」その12をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

隆起するサンゴ礁の島

2024年3月13日、奄美群島のひとつ・喜界島を原付で観光しています。

百之台国立公園展望所にやって来ました。標高は203m。島の東から南に広がる太平洋を一望することが出来るポイントで、奄美十景のひとつにもなっているそうです。

世界各地までの距離を示す案内板がありました。この海の向こう、2,400m先にはグアム島があるとのこと。

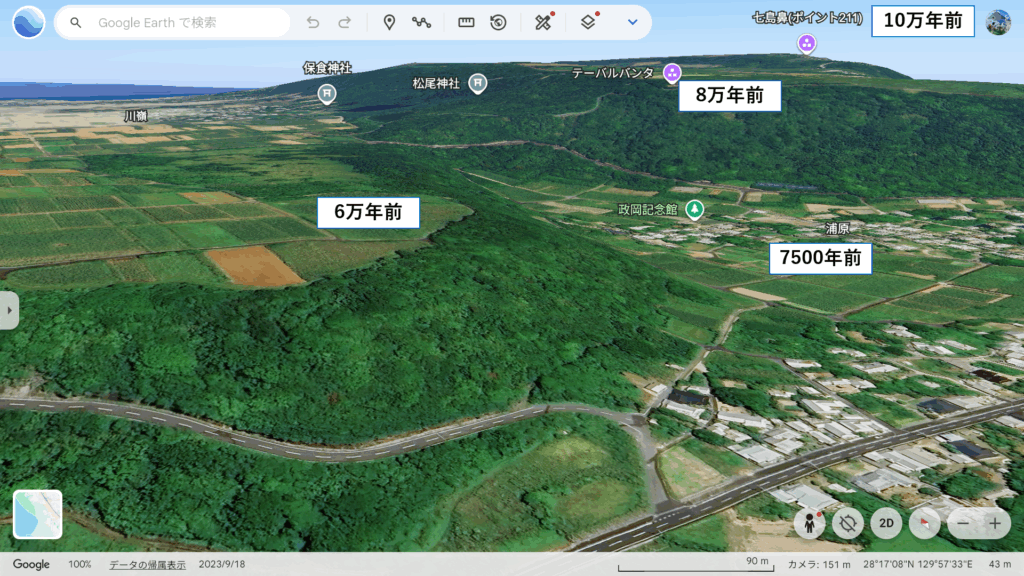

喜界島は海底のサンゴ礁が隆起して出来た島。10万年前に百之台周辺が海面上に姿を現し、その後も隆起により次第に面積を広げていきました。

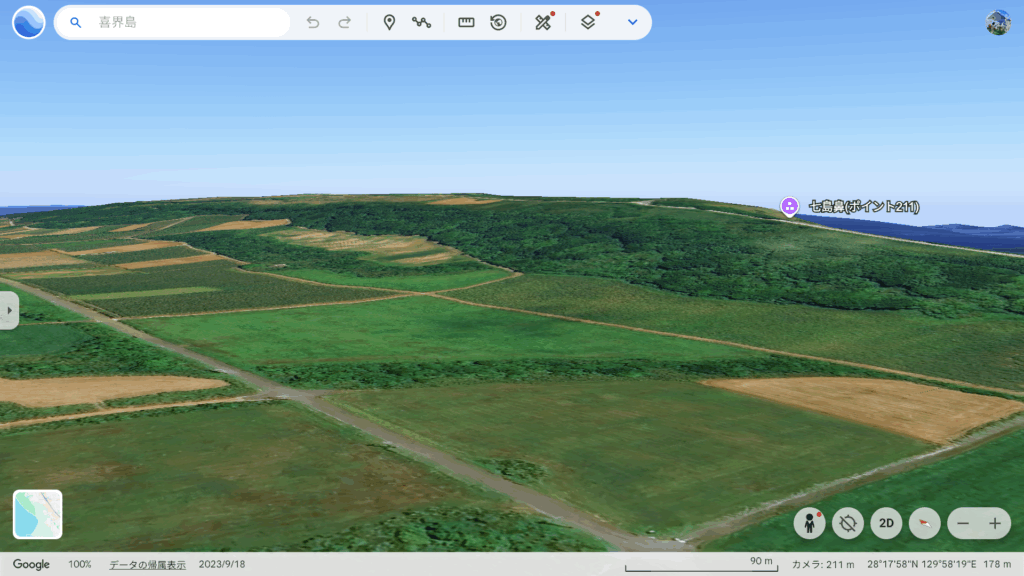

GoogleEarthで確認するとこんな感じ。少し高くなっている丘が百之台です。

喜界島の最高地点・七島鼻も百之台にあります。現在の標高は211.96mですが、現在も毎年約2mmという世界トップクラスの速度で隆起は続いており、いつかこの標高は変わるのかもしれません。

戦時中は、米軍の攻撃に備え、旧日本軍の電波探知(レーダー)基地が設置され、敵機襲来をいち早く発見する重要な役割を果たしました。その遺構も残されています。

現在は七島鼻よりも「ポイント211」という名称で呼ばれているようです。

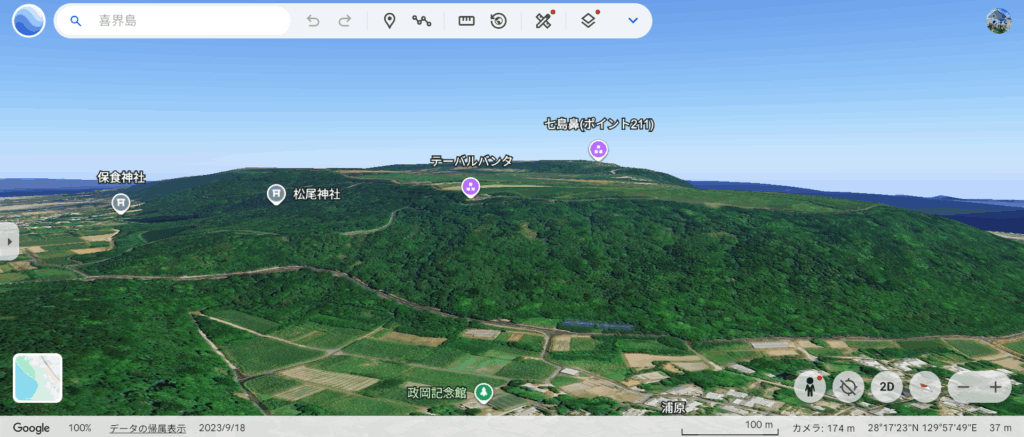

続いてやって来たのは「テーブルバンタ」と呼ばれるスポット。バンタとは沖縄の言葉で「崖」の意味。その名の通り、百之台の下に広がる台地の崖にある展望台です。

こちらがテーブルバンタからの景色です。向こう側にも「プリンの形をした台地」が広がっており、この独特の形状ガ、もともとここがサンゴ礁であったことを示しています。

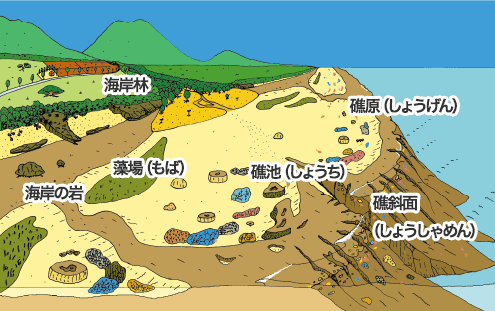

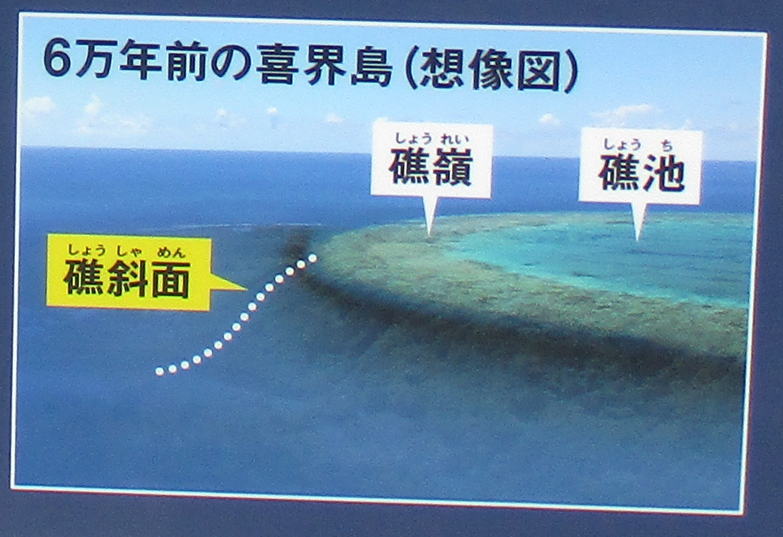

環境省のホームページで紹介されている「サンゴ礁の地形」のイラストは、まさにテーブルバンタから見えているプリンの形をした台地と同じ形状です。

こちらが「礁斜面」と「礁原」。

- 礁斜面:複雑な地形で急に深くなる。サンゴの種類はとても多い。

- 礁原:サンゴが成長してもりあがり干潮時はひあがる場所。

そしてこちらが「礁地」。平らな土地が広がり、さとうきび畑として活用されています。

- 礁地:礁原に囲まれてできる浅くて静かな海。

テーブルバンタ周辺の地形をGoogleEarthで確認するとこんな感じ。段階的に隆起したサンゴ礁の地形を見ることが出来ます。

テーブルバンタの案内板には6万年前の喜界島(想像図)が描かれていました。そんな喜界島には、約6千年前の縄文時代には人が住んでいたとされています。

喜界島の歴史

原始から9世紀前後までの喜界島は「奄美世(アマンユ)」と呼ばれています。御嶽を中心に集落(シマ)が発生し、男性が行政を、女性が祭りを担当して、同族的血縁関係により相互扶助する共同社会の時代でした。

8〜9世紀頃には、次第に按司(アジ)と呼ばれる首長たちが勢力を蓄えるようになり、「按司世(アジユ)」と呼ばれる階級社会が13世紀頃まで続いたとされています。当時の百之台は全島の按司たちが会議をした場所だったそうです。

前回の記事で、1202年に平家一行が喜界島に漂着したという伝説をご紹介しましたが、それよりも前の時代に平家打倒を企てたとして、『俊寛』という人物が流刑となり、喜界島に漂着したという伝説もあります。なお、俊寛が流された地は「鬼界ケ島」で、現在は喜界島ではなく薩摩硫黄島という説が一般的です。

■参考:2017年 薩摩硫黄島旅行記

琉球王国統治の時代

琉球王国の第7代尚徳王が率いる約2,000人の遠征軍が喜界島を征服したのは1466年のこと。「那覇世(ナハユ)」と呼ばれる従属の時代が始まると、琉球王国は喜界島を5つの間切(行政区画)に分割して島出身の地方役人を登用し、間接支配による統治を行いました。

■参考:琉球王国の尚徳王について

1609年の薩摩侵攻で奄美群島が薩摩藩に割譲されると、「大和世(ヤマトユ)」と呼ばれる時代が始まります。1623年に薩摩藩は「鬼界島置目条々」 により奄美の島々への統治方針を明らかにし、代官を最高統治者として島役人の権力を制限。薩摩藩以外の外界から隔離するため、造船を禁止することなどを定めました。

ちなみに、文献には鬼界島・奇界島・貴海島など、さまざまな名称が記録されています。1645年頃に「喜界島」という表記が登場して以降は、鬼界島と喜界島の名称が併用されましたが、最終的には縁起の良い「喜」の字が定着したそうです。

■参考:1

テーブルバンタからは手久津久と荒木の集落を抜け、喜界空港へと向かいます。

その途中には、ガジュマルに覆われた沖縄を感じさせる雰囲気の古民家もありました。もちろんその家を囲むのはサンゴの石垣です。沖縄ではこうした雰囲気の集落がずいぶんと少なくなりました。

■参考:サンゴの石垣が残る島を散策

ただ、家の屋根は赤瓦ではなく、シーサーも見られず、沖縄とは少し様子が異なります。恐らくこれは沖縄で赤瓦やシーサーが普及し始めた時期、すでに奄美は琉球王国ではなく、薩摩藩の支配下にあったからでしょう。

沖縄の赤瓦は、琉球王朝時代に首里城をはじめ、士族の間で使われていましたが、一般民家に普及したのは明治時代になってからのこと。シーサーも赤瓦と同じタイミングで普及することとなります。集落の守り神としてシーサー(村落石獅子)が置かれ始めたのも1689年以降です。

一方で、石敢當は設置されていました。魔除けとして、沖縄では今もあちこちに設置されている「石敢當(いしがんとう)」。鹿児島県では「せっかんとう」と呼ぶそうです。

石敢當の歴史ははっきりと分かっていないようですが、奄美が琉球王国だった時代から広く普及していたと考えられます。

■参考:2

喜界島がさとうきびの島になるまで

現在の喜界島の基幹産業である「さとうきび」も沖縄から伝わりました。

日本の砂糖は、遣唐使を通じて中国からもたらされたという説が一般的です。最古の記録は825年、正倉院の献納目録「種々薬帖」に記された「蔗糖二斤一二両三分并椀」であり、この頃の砂糖は薬用としてごく一部の上流階級に限られて用いられました。

その後、鎌倉時代末になると大陸貿易の発展により砂糖の輸入が増え、さらに1543年にポルトガル人が種子島に来航した際には、砂糖を原料とするカステラやコンペイトウといった南蛮菓子が伝えられました。当時の輸入品目では生糸・絹織物・綿織物に次いで砂糖が重視されており、非常に高価な商品でした。

■参考:種子島のポルトガル人上陸の地へ

鎖国下において、砂糖は長崎の出島を通じて輸入され、大阪の中央市場に集められた後、江戸や諸国へと流通しました。しかし、大量輸入により金・銀・銅が海外へ流出することを幕府は懸念し、1715年には輸入制限を行うとともに砂糖の国産化を推奨するようになります。

薩摩藩の支配と砂糖地獄

1623年、琉球の儀間真常が中国に使者を派遣し、製糖技術を学ばせて黒糖の製造を開始したと伝えられています。

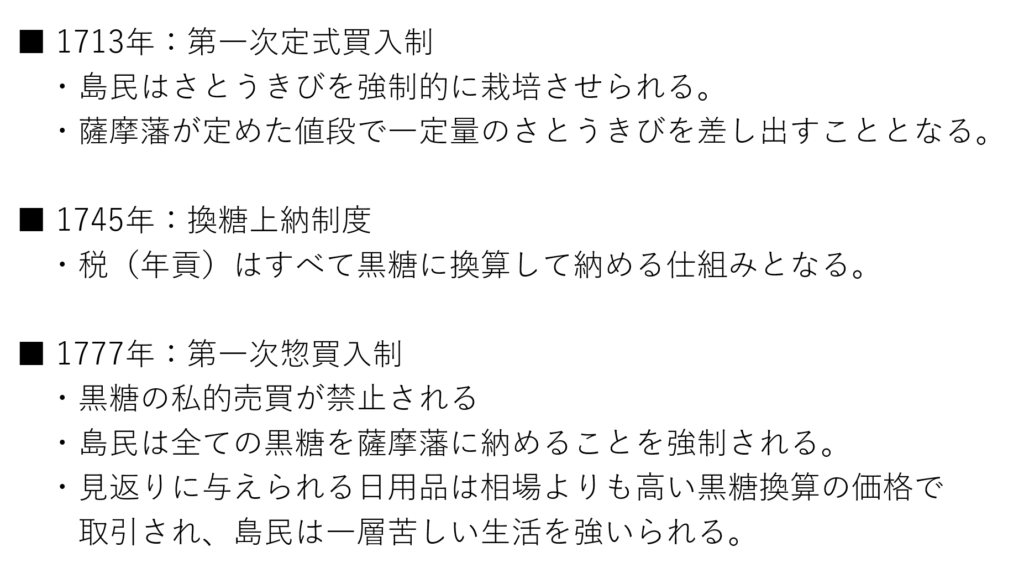

沖縄から奄美群島にさとうきびが伝わったのは1690年代のこと。喜界島や奄美大島には黍検者(きびけんじゃ)が配置され、これ以降、薩摩藩の直接支配による「砂糖地獄」と呼ばれる過酷な時代が始まります。当時薩摩藩が奄美の島々に施行した主な制度は以下の通り。

黒糖を密売すれば厳罰が下され、年貢を納められない者は自らの身を売って「家人(ヤンチュ、喜界島ではヌザー)」と呼ばれる農奴となり、身代糖と呼ばれる身売金の返済を行ったそうです。こうした黒糖支配による収益は、明治維新に至るまで薩摩藩の財政を支え、薩摩が幕府に匹敵するほどの財力を持つ背景となります。

1868年の明治維新により、奄美の糖業はようやく薩摩藩の搾取から解放され、念願の自主糖業が可能となりました。しかし当初は、国や県による適切な営農指導や施策が整っておらず、さとうきびの生産量は藩政時代を下回っていました。

そのため、優良品種の普及や大島糖業試験場の設立等の振興施策が進められます。大正初期になってもトラクターは普及せず、さとうきびの栽培は人力や馬に頼る過酷な労働であり、収量も現在の4割程度にとどまっていたそうです。

喜界島に残る戦跡

太平洋戦争中は、喜界島にあった海軍飛行場(現在の喜界空港)が、本土から沖縄へ向かう特攻隊の中継地点となりました。空港周辺には、当時の遺構(戦跡)が残されています。

こちらは掩体壕。戦闘機の格納庫です。当時の喜界島には50数か所に掩体壕が建設されましたが、コンクリート製のものはこのひとつだけ。他の掩体壕は土と木の枝等で作られた簡易なものだったそうです。

こちらは戦闘指揮所跡。軍事的な判断や指揮命令が行われていた場所で、特攻隊員も出撃前はこの場所で作戦指示を受けていたと言われています。

ネットでは、国内で唯一現存する鉄筋コンクリート製の戦闘指揮所とも紹介されています。半地下構造になっている様子を外から見ることが出来ますが、建物の中に入ることは出来ません。

喜界空港に到着すると、ちょうど飛び立つ飛行機に人々が手を振っていました。きっと戦時中も、同じような光景が見られたことでしょう。夏から秋にかけて、空港周辺では特攻隊員に送られた天人菊(特攻花)が咲き誇るそうです。

こちらも空港のそばにある「海軍航空基地 戦没者慰霊之碑」。沖縄戦が開始されると、喜界島は激しい空襲に見舞われ、総戸数3,931戸の内1,910戸が焼失もしくは倒壊、空爆等による死者数は119名に上りました。

■参考:沖縄戦について

アメリカ統治時代と本土復帰

太平洋戦争終結後、奄美の島々は本土から行政分離され、米軍政府下に置かれた「アメリカ世」と呼ばれる時 代にとなります。

本土との航行が全面的に禁止されたことによる食糧難から、主食としてのサツマイモと米の作付が増加する一方で、サトウキビの作付は激減しました。その後、1952年に本土復帰を果たすと、喜界島では再びさとうきびを栽培する機運が高まったようです。

1964年には、住民の生活水準を鹿児島県本土に近づけることを基本方針とした「奄美群島振興特別措置法」と「振興計画」が制定され、その中で『糖業』は主要産業として明確に位置付けられました。各種の施策によってさとうきび生産は大きく伸び、1970年には全農家の90%以上が栽培に従事するまでになります。

島の経済を支える存在となったさとうきびは、「奄美の生命線」と呼ばれるほどの重要性を持つに至りました。さらに、喜界島の農業に革命をもたらした地下ダムや、観光スポットとして知られる「サトウキビ畑の一本道」も、奄美群島振興開発事業および関連事業の一環として整備されています。

喜界島の観光は原付がおすすめ

喜界島を含む奄美の島々は、琉球王国の統治に始まり、薩摩藩の支配、さらには戦後の米軍統治と、外部の勢力による支配を長く受けてきたという、日本の他地域にはない歴史的背景を持っています。

15時過ぎ、原付で喜界島をぐるりと一周し、出発点の喜界空港へ戻ってきました。走行距離は71.1km。アップダウンの少ない地形に加え、交通量もそれほど多くないため、原付でも安心して走ることが出来ます。喜界島の観光は原付がおすすめです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント