ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2023年 口永良部島旅行記」その3をお届けします。

★ 前回の記事は こちら ★

火山の島 口永良部島

2023年1月6日、口永良部島(鹿児島県屋久島町)で朝を迎えました。

時刻は朝7時。まだ少し暗いですが、船の出港まで港周辺を歩いて散策します。ということで、前日行くことの出来なかった「前田・向江浜」方面へ。

15分ほど歩いて前田集落に入りました。

しかし、この先は通行止め。向江浜集落に行くことは出来ません。

こちらは口永良部島に到着する直前、あゆみ丸から見えた向江浜の様子。まるで土砂崩れが発生したかのような状態で、建物はありますが、人が住んでいる気配はありません。向江浜がこうした状態になっているのは、土砂崩れではなく、2015年の新岳噴火で発生した火砕流の影響です。

向江浜と前田の間には尾根があります。火砕流はこの谷を通って、向江浜に到達したのでしょう。

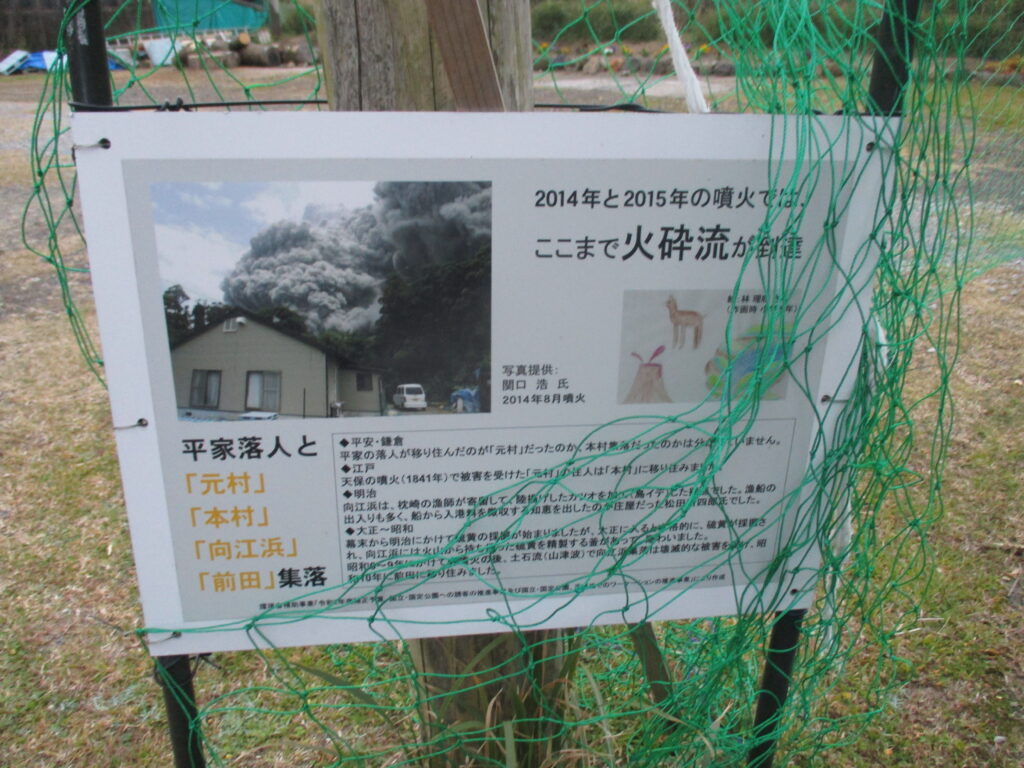

港のそばにこんな案内板がありました。案内板によると、向江浜は1931年~1934年に発生した新岳の噴火で被害を受け、さらに翌1935年には山津波(土石流)で再び被害を受けたそうです。役場の斡旋もあり、向江浜集落の住民は、当時畑だった前田地区への移り住んだとのこと。

向江浜はカツオ漁で訪れた鹿児島本土南の漁業者が1885年以降に開いた集落で、1919年には71世帯が暮らし、硫黄の採掘も行われていました。火砕流が発生した当時は、すでに閉業していた採石場と数軒の民家(空き家)があったようです。

こちらは前田集落にあった案内板。「2014年と2015年の噴火では、ここまで火砕流が到達」と書かれていますが、幸い火砕流が前田集落の民家を襲うことはありませんでした。2014年と2015年の噴火で犠牲者が出なかったのは、先人の知恵によるところもあるでしょう。

口永良部島で記録に残る最初の火山活動は1841年の新岳噴火とされています。この噴火で「元村」という集落が消滅。その後、1933年年末~1934年年始にかけて複数回発生した噴火で「七釜」という集落が消滅しました。

■ 参考:1

この日も噴煙を上げる新岳。全島民が島外へ避難したのは2015年が初めてだったようです。

その後は大規模な噴火が無く、移住者が増えたこともあり、「住民の3分の2が当時を知らない」というニュースもありました。

沖永良部島・伊良部島との関係

火山とともに口永良部島の暮らしですが、島にはいつから人が住んでいるのでしょうか。

口永良部島では縄文時代や弥生時代の遺跡が発掘されていたり、平家の落人伝説があったりと、かなり昔から人が住んでいたとされています。となると、私が気になるのは「口永良部」という島の名前についてです。

港のそばにあった案内板によると、「恵良部」の名前が記録に始めて出現するのは1408年のこと。現在の島名には、頭に「口」が付き、「恵」という字は「永」が当てられています。

1821年に完成した伊能忠敬の地図では「口之永良部島」。現在の漢字の島名に「之」が入っています。ただ、現在も島名の読みは「くちのえらぶじま」なので、むしろ「之」が入っている方が正しいかもしれません。

ちなみに、郵便の住所は漢字の読み通り「くちえらぶじま」となっています。

南西諸島には口永良部島の他に「沖永良部島(鹿児島県)」と「伊良部島(沖縄県)」があります。『口永良部島』『沖永良部島』『伊良部島』という3つの似た名前の島には、歴史的な関係があるのでしょうか。これについての研究は無さそうなので、私なりに考察してみます。

古地図から考察する地名の歴史

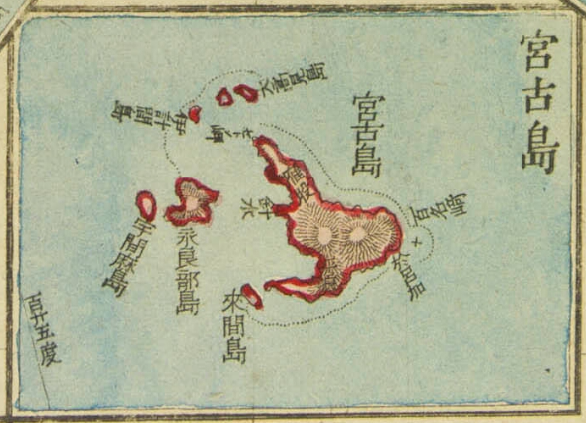

結論として、3島の繋がりは無さそうです。また「えらぶ(いらぶ)」の由来についても島ごとに諸説あるようで、正確なことは分かりません。ここから古地図をヒントに、3島の地名の歴史を辿ります。

銅刻琉球諸島全図(1873年)には、3島ともに「永良部島」と表記されていますが、〈大日本管轄分地図〉鹿児島県管内全図(1901年)と〈大日本管轄分地図〉沖縄県管内全図(1900年)には、「口ノ永良部島」「沖永良部島」「伊良部島」と表記されています。

どうやら1873年から1900年の間に3島の名前の改称があったようです。ちょうどこの時期は、明治政府による廃藩置県や地租改正、戸籍制度の導入等もあり、全国各地で地名の改称や標準化が行われています。口永良部島の島名の変遷を整理すると以下の通り。

【恵良部→口之永良部島→永良部島→口ノ永良部島→口永良部島】

ちなみに、新刻日本輿地路程全圖(1775年)・新鐫総界全図・日本辺界略図(1809年)・大日本唐土輿地全図(1854年)では、3島は以下のように記載されています。

| 新刻日本輿地路程全図 (1779年) | 新鐫総界全図 日本辺界略図 (1809年) | 大日本唐土輿地全図 (1854年) | |

| 口永良部島 | 永良部 | エラブ | エラブ島 |

| 沖永良部島 | 記載なし | エラブ | エラブ島 |

| 伊良部島 | 記載なし | 記載なし | イラフ島 |

また、薩摩藩が江戸幕府に献上した、正保琉球国絵図(1649年)・元禄琉球国絵図(1702年)・天保琉球国絵図(1838年)には、口永良部島の記載はありませんが、沖永良部島と伊良部島の記載があります。

| 正保(1649年) | 元禄(1702年) | 天保(1838年) | |

| 沖永良部島 | 永良部島 | 永良部島 | 永良部島 |

| 伊良部島 | 永良部島 | 永良部島 | 永良部島 |

■ 参考:2

私が調べた範囲では、地図上に「口之永良部島」という記載をしたのは伊能忠敬だけです。きっと伊能忠敬は「永良部島」が複数あることを認識していたのでしょう。「口」には、物事の始まりという意味もあります。例えばトカラ列島の島々のうち、本土に最も近い島は「口之島」です。また、「口」と「奥」が対になった地名は全国各地にあります(例:口能登と奥能登)。

伊能忠敬の中では、本土に最も近い永良部島が「口之永良部島」、現在の沖永良部島は「中之永良部島」、現在の伊良部島は「奥(沖)之永良部島」だったのかもしれません。

沖縄の永良部島が「伊良部島」となった背景には、琉球方言(ウチナーグチ)があると考えられます。ウチナーグチで用いる母音は「あいうえお」ではなく「あいう」のみ。「え」と「お」は、それぞれ「い」と「う」で表現します。以下が有名な例です。

- こころ(kokoro)→くくる(kukuru)

- 晴明祭(seimei)→しーみー(siimii)

ということで、永良部=エラブ(erabu)は本土風の発音で、琉球風だと永良部=イラブ(irabu)なのです。現地での読み方に合わせて、明治時代に「伊良部島」へ改名されたと考えられます。

■ 参考

港周辺に残る島の歴史

どうやら伊能忠敬とゆかりがありそうな口永良部島。港周辺を歩いていると、他にも島の歴史を知ることが出来る案内板や建物を発見しました。

こちらは『松田新四郎の碑(中央の石碑)』。1857年、薩摩藩が口永良部島で強制労働による製糖業を突如開始。島民の生活を守ろうとした松田新四郎と有志の2人は事業阻止を企む首謀者として、木刀で殴られる「杖刑」を受けました。この刑により有志の2人は亡くなりましたが、松田新四郎は大怪我を負いながらも生き延びて、口永良部島での強制製糖業は無くなったそうです。

明治に入り、枕崎のカツオ漁船団がやって来ると、松田新四郎は入津税を徴収し島を整備。その生涯を島の発展のために捧げた、という旨が看板に書かれています。

草が生い茂る場所に2つの案内板がありました。1919年に川上久良氏が書き残した島の見取り図には「密貿易所タリシ口永良部島」「245戸、人口が1454人」と記入されているそうです。このことから、江戸時代の口永良部島は薩摩藩の密貿易の拠点となっていたことが分かっています。

その密貿易には、英国人が暮らした西洋館が関わっていたとのこと。密貿易が幕府にばれることを恐れて、西洋館は明治維新の数年前に取り壊されました。雑草に覆われているこの筒状の石が、西洋館にあった大きな水槽の一部だったようです。

「西郷隆盛が口永良部島に」という案内板もありました。1862年2月、奄美大島での流罪を終えて帰路に就く途中、口永良部島の有馬新次郎さん宅で5泊したそうです。この空き家が有馬さんの家なのでしょうか。

こちらは本村温泉にあった『ガジュツ乾燥工場跡』の案内板。ガジュツは胃腸薬・恵命我神散の主原料となっているショウガ科植物。現在、本村温泉がある場所には、1966年から1988年までガジュツ乾燥工場があったそうです。

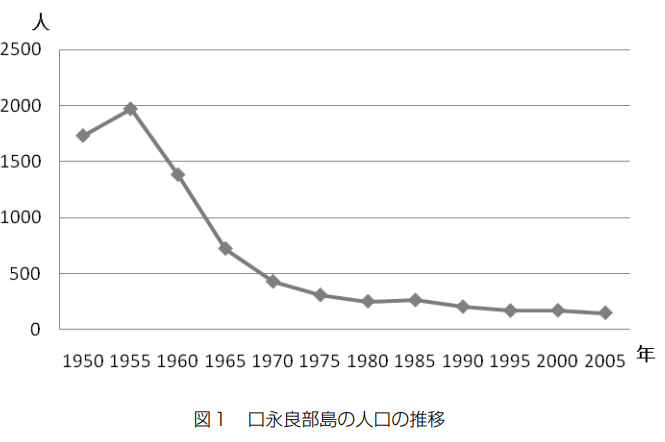

1955年の口永良部島の人口は約2,000人。高度経済成長に伴い、多くの島民が島を離れていくなか、残った島民はガジュツの栽培と子牛の生産で安定した収入を得ることが出来たとのこと。

■ 参考:3

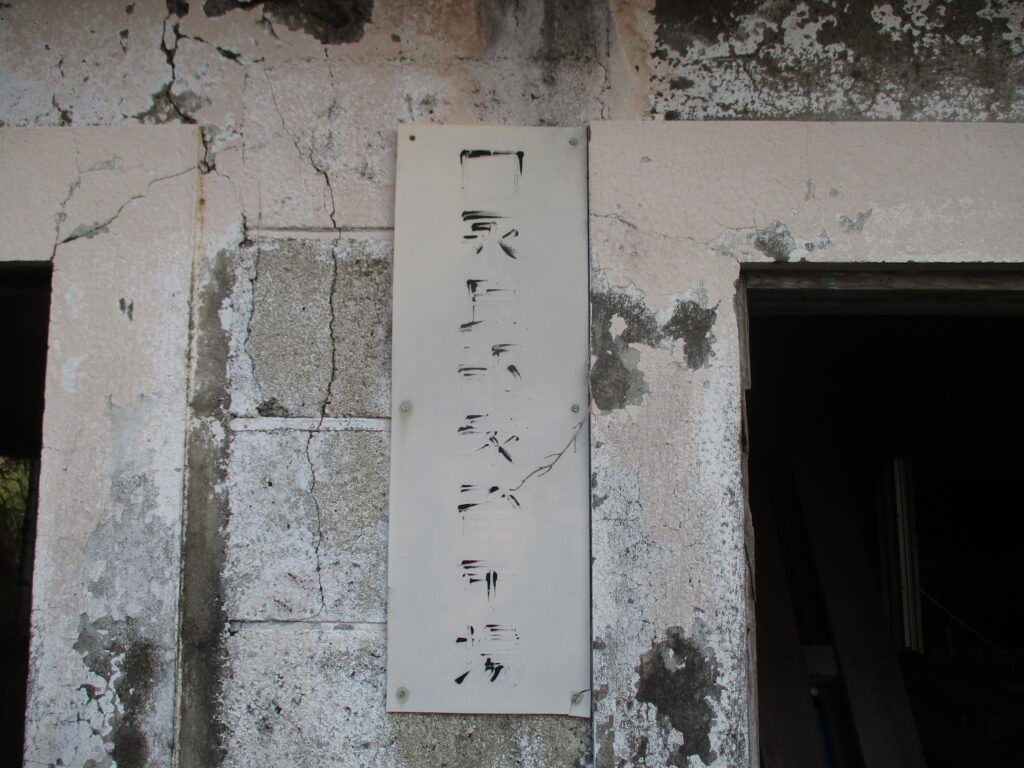

1958年の口永良部島では、牛が島で唯一の運輸機関だったそうです。また「口永良部島家畜市場」の看板が付いている建物も発見しました。

■ 参考:4

しかし、現在は廃墟となっています。畜産は今も続いているようですが、今回の滞在中に牛の姿を見ることはありませんでした。

そしてやはり、集落には空き家が多いです。

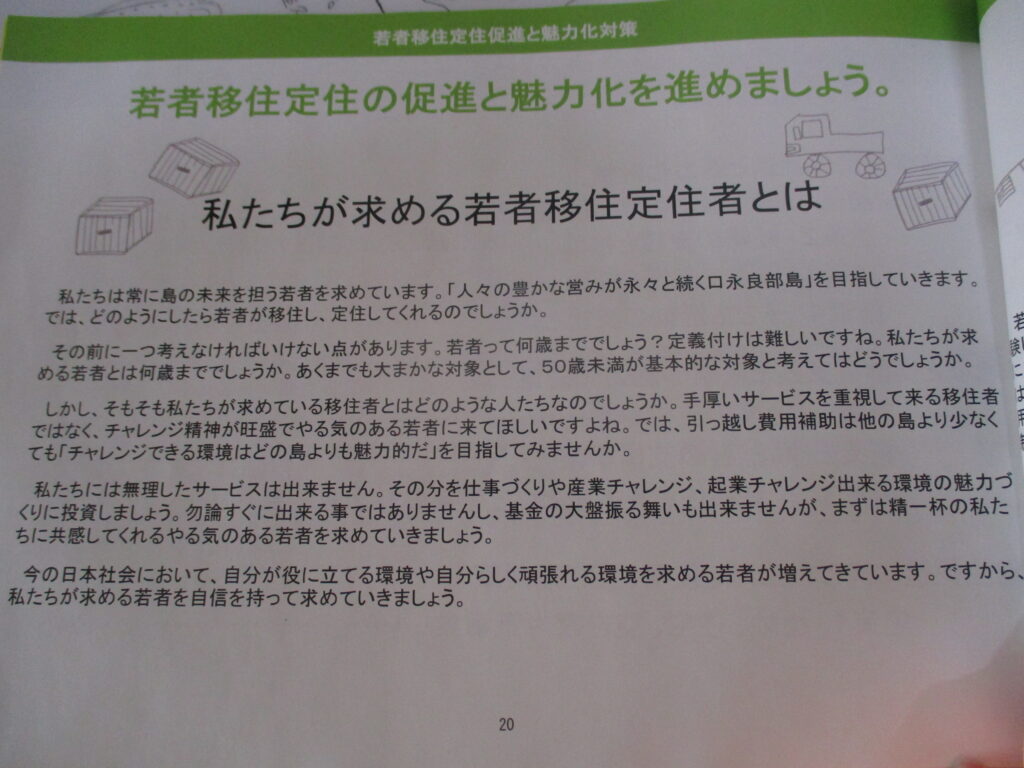

乗船券売り場の傍らには「私たちが求める若者移住定住者とは」という書面がありました。手厚いサービスを重視して来る移住者ではなく、チャレンジ精神が旺盛でやる気のある若者に来てほしいようです。

1965年前後の港の様子を紹介する案内板もありました。当時は折田丸という船が就航していたようですが、干潮の時には接岸できず、艀(ハシケ)が使われていたそうです。

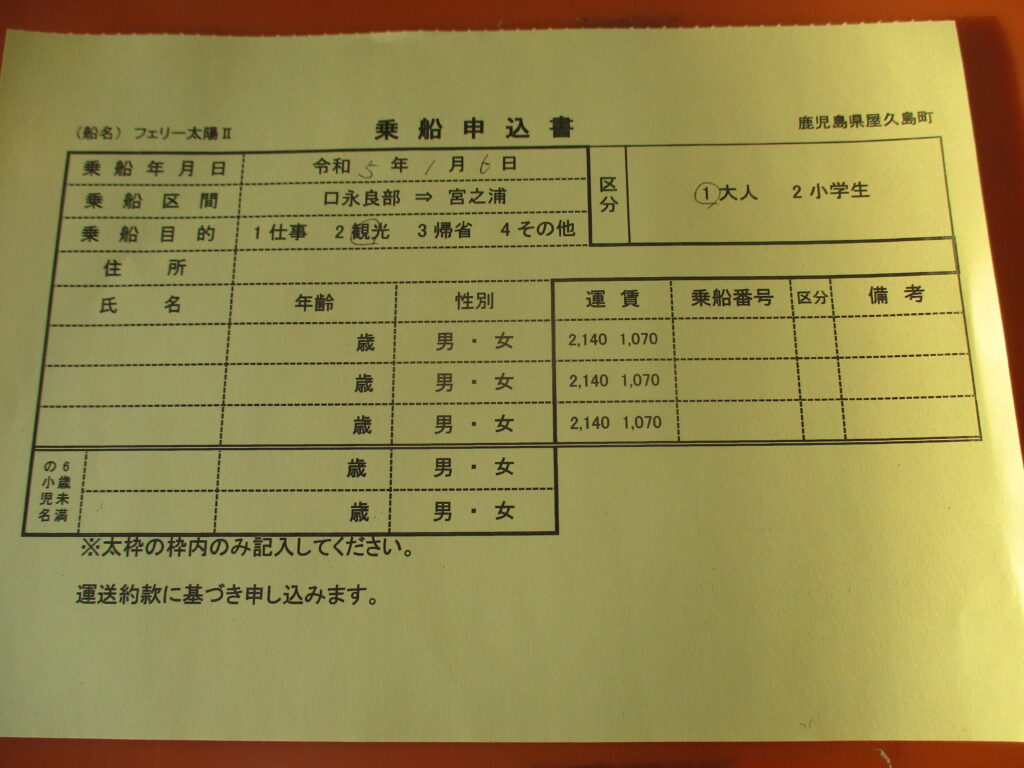

口永良部島の観光はここまで。幸い帰りはフェリー太陽Ⅱに乗ることが出来そうです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント