今回はワーケーションを、観光地や地方からの視点で解説します。結論としては、観光に力を入れたい地域は、ワーケーションの受け入れ体制を作るべきです。

新しい働き方 ワーケーションとは何か

ワーケーションとは「ワーク(work)」と「バケーション(vacation)」を合わせた造語のこと。つまり、仕事と休暇の両立させる働き方です。

コロナ前からアメリカで提唱されていましたが、日本のネット上では「休暇中でも休まらない」「(上司として)部下の管理が難しい」など、否定的な意見が散見されました。

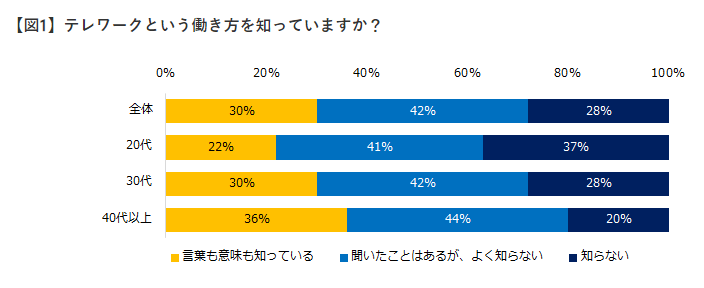

2019年春にエン転職が行ったユーザー調査によると、平均しておよそ3割がテレワークを知らず、4割が「聞いたことがあるが、よく知らない」という回答です。そもそもコロナ前の日本では、会社以外で働く考え方が普及していなかったことが伺えます。

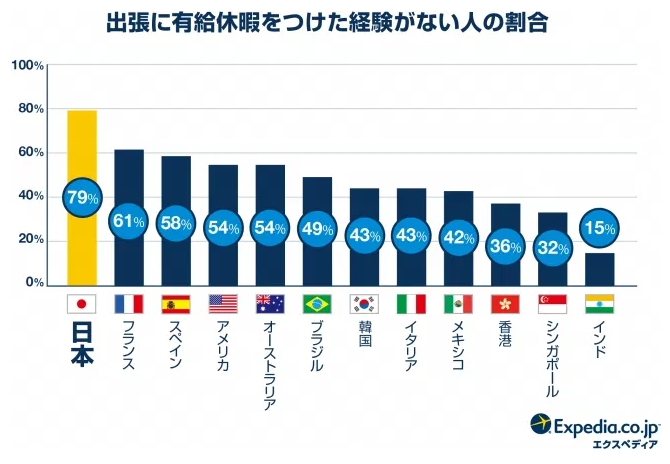

Expediaが2019年に行った調査でも、せっかく遠方へ出張に行っても、有給休暇をつけて旅先を楽しむような経験(=ブリージャー)をしたことがない日本人が多いことは明らかです。

テレワークやワーケーションは職場以外でも作業が出来る環境が必要ですが、ブリージャーはそうではありません。それでも普及していないのは、「交通費や宿泊費は会社が出しているのに、それで観光を楽しむのはもってのほかだ」という考え方によるものでしょう。

観光へのインパクト~長期滞在と閑散期集客~

コロナの影響で、在宅ワークをはじめ、日本でも会社以外で働くという考え方が急速に普及。2020年7月末には、菅官房長官もワーケーションの意義を強調し、企業への働き方改革を求めるなど、潜在的なワーケション可能人口が増加しました。

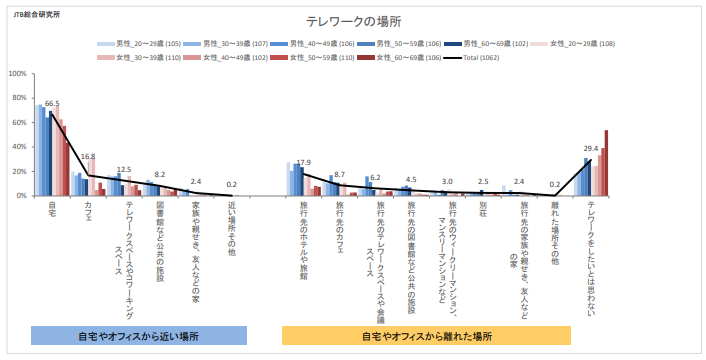

JTB総研が2020年3月に行った調査によると、7割近くがテレワークをしたいと回答しており、「旅行先のホテルや旅館」でのテレワーク、つまりワーケーションをしたいと回答している人も17.9%います。

環境省は「令和2年度(補正予算)国立・国定公園への誘客の推進事業費及び国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進事業費に係る事業」を公募。500以上の団体が採択され、各地で受け入れ態勢の整備が進められようとしています。

■ 参考:日本の国立公園について

地方行政で先陣を切ってワーケーションの取り組みを始めたのが和歌山県と長野県です。両県は2019年に『ワーケーション・スタートアップ宣言』に署名し、 ワーケーション自治体協議会(WAJ) の立ち上げにも携わっています。

ワーケーションで期待されるのは旅行者の長期滞在と閑散期の集客。いずれも観光業へ大きなインパクトを与えるはずです。宿泊施設はデイユースやワーキングスペースの提供による、新しい収益源を確保することも出来ます。

長期滞在を通じて、旅行者が地元の人と交流したり、その地域を深く知ったりすることで、「地域のファン」となり、地域の関係人口創出にも繋がるかもしれません。

受け入れ地域の課題

地域貢献活動やCSR活動、SDGsの取り組みとしてワーケーション制度を導入する企業もあります。

2015年から働き方改革を進め、2017年にワーケーション、2019年にブリージャーを導入したのが日本航空株式会社(JAL)です。2020年秋からは地域と連携し、ワーケーションを通じた社会貢献活動を行い、その効果を検証する取り組みを行うことを発表しています。

地域の課題を企業が取り組めるようにプログラム化されていると、企業側も導入しやすいはず。テレワーク環境だけでなく、今後は体験プログラムもワーケーション先に選ばれる理由になると考えられます。

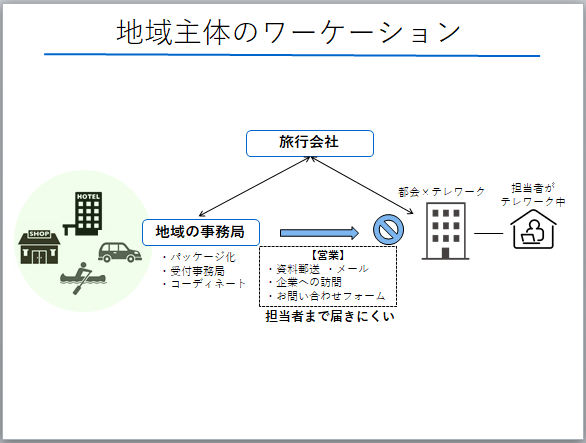

受け入れ地域の課題となるのは、誰が主体で行うのかという点です。ワーケーション需要を取り込むためには、地域の事業者が連携し、点ではなく面としての商品化が求められます。

また、観光や旅行のコーディネートで手数料を取る場合、旅行業の登録も必要になります。作成したワーケションプログラムを企業へ売り込むことを考えると、旅行会社との連携も欠かせません。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント