ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「御船印の旅(さんふらわあ編)」その3をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

別府観光港 さんふらわあ歴史館を見学

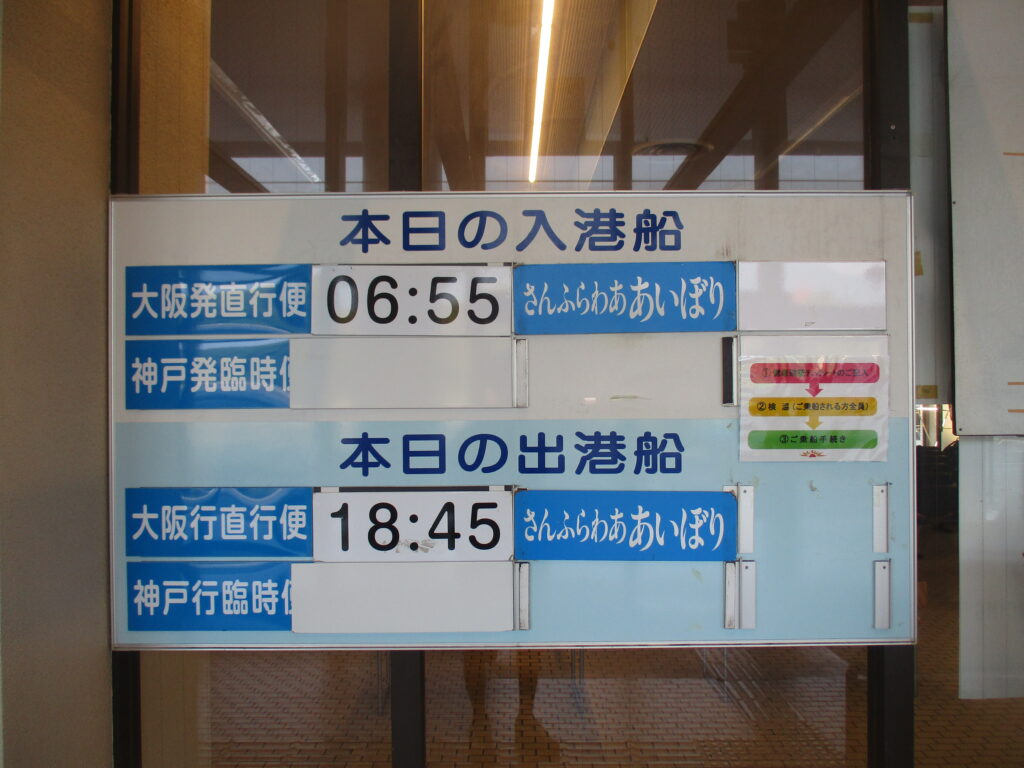

2020年6月10日、前日の19時に大阪南港を出港した「さんふらわあ あいぼり」に乗船し、大分県・別府へ向けて移動しています。

デッキへ出ると別府の街並みが近づいていました。

背後に鶴見岳や由布岳がそびえ、斜面に沿って家々が並んでいる様子が分かります。別府といえば温泉。古くから人々に親しまれてきたという、別府温泉の湯けむりはまだ見えません。

さんふらわあ あいぼりは、定刻の7時に別府観光港へ入港しました。

こちらは別府観光港にあるさんふらわあ歴史館。Wikipediaによると、さんふらわあの歴史の始まりは沖縄ー鹿児島間を運航しているマリックスライン。マリックスラインはかつて『照国郵船』という会社でした。

1970年、照国郵船は子会社として日本高速フェリー株式会社を設立。日本高速フェリー株式会社によって1972年に建造された船が「さんふらわあ」です。当初は名古屋ー高知ー鹿児島航路の運航を行っていました。

現在のさんふらわあに「太陽マーク」が描かれているのも、照国郵船の貨客船「はいびすかす(鹿児島ー奄美航路)」に描かれていたハイビスカスのペイントが好評だったことによるものです。「さんふらわあ」の名前が付く船は他にも、神戸⇔大分と大洗⇔苫小牧で運航されています。

大阪・神戸⇔九州のさんふらわあを運航するのは「株式会社フェリーさんふらわあ」、大洗⇔苫小牧は「商船三井フェリー株式会社」。これまでは船を運航する会社が異なりましたが、2023年10月に商船三井フェリーがフェリーさんふらわあを吸収合併し、『商船三井さんふらわあ』が発足しました。

船から日本一の温泉へ

別府市のホームページによると、別府温泉郷は源泉数と湧出量で日本一!その中でも代表的な8つの温泉を「別府八湯」と呼ぶそうです。

別府では半日時間があるので、歩いて温泉郷を観光します。別府観光港からまずは3kmほど歩いて「湯けむり展望台」へ。

こちらは九州横断道路。観光開発を目的として1964年に開通し、別府港からもうひとつの温泉地・湯布院、熊本の阿蘇などを経由し、長崎市まで続いています。

源泉数・湧出量ともに、別府に次いで全国第2位が湯布院温泉。大正時代には由(湯)布院・塚原を加えて「別府十湯」と呼ばれていましたが、1924年に別府市の市政がしかれたタイミングでこの2湯が外れ、「別府八湯」となりました。湯布院が独立して発展したのは、九州横断道路の開通が大きく貢献しているようです。

道沿いにさっそく「ゆ」の看板がありました。こちらは『わくわく温泉 かっぱの湯』。平日は昼12時 ~ 翌朝9時まで、土日は24時間営業だったので、船を降りて朝から利用することが出来た施設ですが、2023年8月いっぱいで27年の歴史に幕を下ろしました。

こちらは別府湾に注ぐ春木川。温泉が流れ込んでいる影響で、年間を通じて水温が高く、野生化した熱帯魚・グッピーが生息していることで知られています。

熱帯果樹・バナナもありました。沖縄では「道端にバナナ」は普通のことですが、大分でバナナは珍しいはず。日本最大級の地熱発電所もある別府には、年間を通じて地面の温かい場所があるのかもしれません。

道沿いのこうしたパイプからも湯気が出ています。

ということで、港から歩くこと約45分、湯けむり展望台に到着。

ここからの景色は2001年にNHKが全国から公募した『21世紀に残したい日本の風景』で2位に選ばれました(ちなみに1位は富士山、3位は函館)。街からわんさかと湯煙が立ち上る様子を期待していましたが、意外と普通の景色です。

カメラをズームすると分かりました。天然温泉の煙なので、その勢いは日によって変わるのでしょう。夜になると湯煙がライトアップされ、その夜景の様子は「日本夜景遺産」にも認定されています。

ここからまた歩いて、次に向かうのは「べっぷ地獄めぐり」。ここには7つの源泉があり、お手軽に見学出来るよう観光地化されています。

別府温泉の観光と別府港の歴史

湯煙が近づいてきました。こちらは「鉄輪温泉」の街並み。別府温泉郷の源泉の約半数が、鉄輪に集中しています。

別府温泉郷の歴史は、温泉地に長く滞在して病気を治したり、体調を整えたりする『湯治』が始まりです。895年(=平安時代)に醍醐天皇が、1044年に後冷泉天皇がそれぞれ病気療養のため「紫石温泉(別府八湯のひとつ)」に湯治したと言われています。

1700年代後半(=江戸時代)になると、江戸や大阪など、都市に居住していた職人や商人らの文化(町人文化)から温泉番付が登場。番付は効能の高さを元にランク付けされ、別府温泉と浜脇温泉(別府八湯のひとつ)は上位常連だったそうです。

やがて、それぞれの温泉周辺に温泉街が形成され、庶民の湯治が一般化。瀬戸内海方面から、食料や生活用品を積み、船を宿代わりにして湯治を行う「湯治船」もやって来ました。多くの湯治船が係留されてた春の別府港の光景から、『湯治船』は春の季語にもなっています。

明治時代初期、別府が温泉都市として発展することを期待した政治家・松方正義の発案により、別府港の整備が行われ、1871年に完成。1873年には、大阪府管轄の官製組織・大阪開商社(貿易・工業・商社など様々な事業を行っていた会社)の西洋型木造蒸気船「益丸」が就航しました。

今回私はさんふらわあ あいぼりで、大阪から12時間かけてやって来ましたが、益丸就航当時は30日かかっていたそうです。

100年の時を経て 瀬戸内海に紅(くれない)が復活

1877年2月から9月にかけて、南九州を戦場とした西南戦争(西郷隆盛とその仲間たち vs 明治政府)が勃発すると、九州方面への輸送量が飛躍的に増加しました(輸送需要の高まった)。その結果、瀬戸内海に小規模船主が乱立(みんな稼ぎたい)。競争激化により共倒れしかねない状況となったそうです(恐らく安く請け負っていた)。

そこで1884年、大阪の中小船主55名が合同で大阪商船会社を設立。当時は本州から海を越える鉄道や道路が全通していなかったため、船が本州と四国・九州を繋ぐ物流の主軸を担うこととなり、一部航路には政府も補助金を出していました。

1912年、阪神ー別府航路に大阪商船の貨客船「紅丸」が就航。この船が大阪・神戸と別府温泉結びつける大きなきっかけを作り、現在のフェリーさんふらわあへと襷が繋がれています。

今回私が乗船したさんふらわあ あいぼりは、25年の運航を終え、2023年1月12日に引退しました。新造船の名前は「さんふらわあ くれない」。そう、紅丸就航から約100年の時を経て、瀬戸内海と別府に紅(くれない)が復活したのです。

また、別府駅前には両手を挙げた油屋熊八氏のブロンズ像があります。1911年、別府に亀の井旅館を創業。1916年には、紅丸を運航する大阪商船に交渉し、別府港に汽船専用の桟橋を実現させた人物です。

その後も、熊八氏は積極的に温泉地・別府のPRを行い、1928年には亀の井自動車を設立。別府観光の目玉として、日本初・女性バスガイドを乗せた地獄めぐり定期観光バスの運行を開始しました。このバスは現在も運行されていますが、今回は引き続き歩いて地獄をめぐります。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント