ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2018年 奥尻島旅行記」をお届けします。

北海道最西端・奥尻島上陸

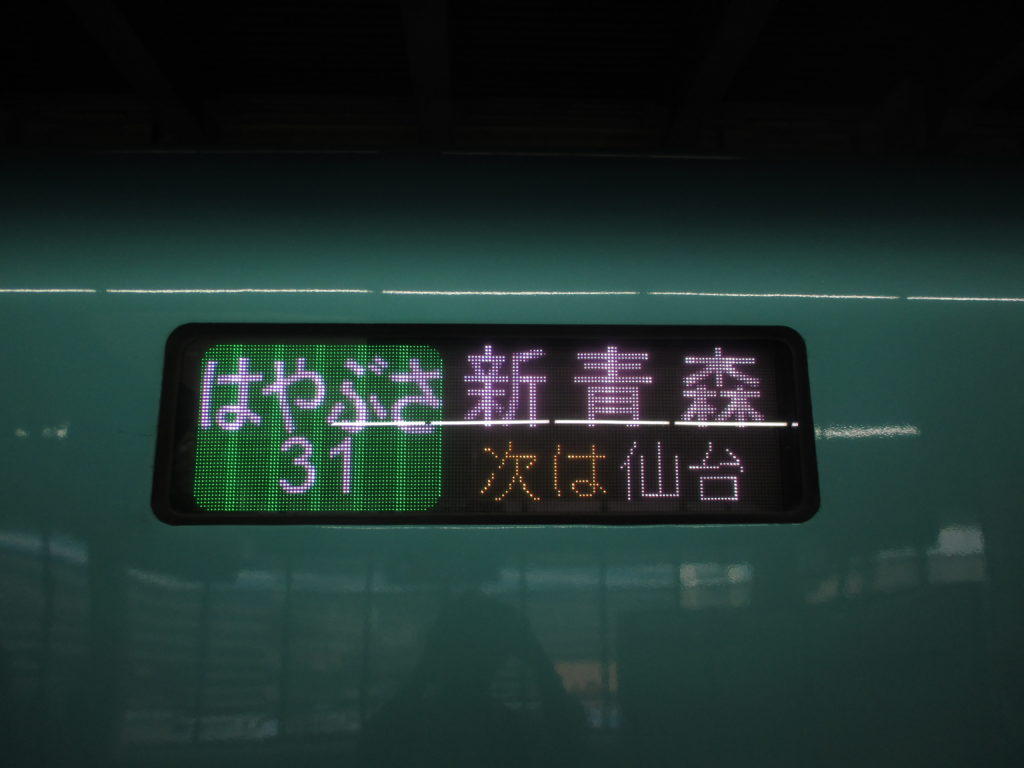

2018年6月8日の夕方、大宮駅の新幹線ホームへやって来ました。この日は仕事が早く終わったので、土日休みを使って急遽旅へ出ることに。服装もスーツのままです。

16時46分発のはやぶさに乗車し、まずは終点の新青森駅へ。北海道・新函館北斗駅まで新幹線で行くことも出来ますが、今回はあえて新青森駅で降ります。料金は片道17,000円です。

新青森駅到着後は普通列車に乗り換えて、青森駅へ到着したのは20時前。

青森駅のそばにあるスーパー銭湯「青森まちなかおんせん」で汗を流し、日付が変わる頃、青森市街地から30分ほど歩いて青森港フェリーターミナルにやって来ました。

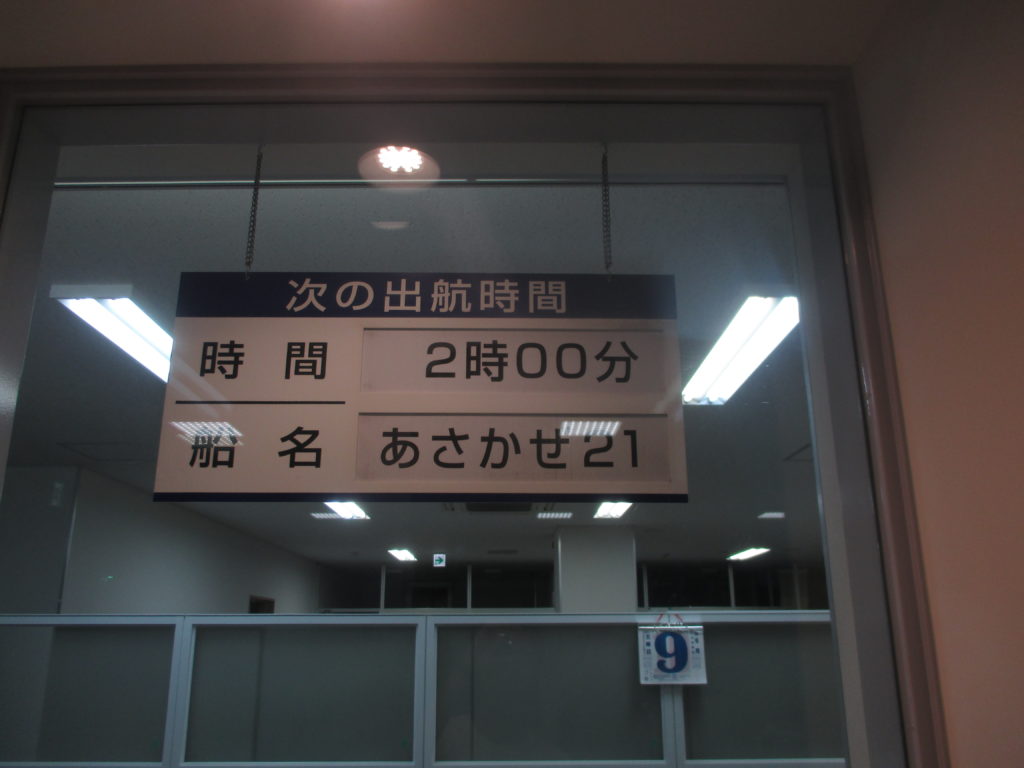

青函フェリー・あさかぜ21がこの日の宿です。青森から函館までの船代は2,000円程度。船を宿にすることで、【新青森→新函館北斗の交通費】&【函館での宿代】を節約することが出来ます。これが新函館北斗まで行かず、青森駅で新幹線を降りた理由です。

深夜2時に青森を出港し、函館到着は翌朝6時前。枕だけがある、硬い床の上での雑魚寝ですが、しっかり眠ることが出来ました。

翌朝、デッキから見えた函館山の山頂付近は雲に覆われており、天気はあまり良くなさそうです。函館(五稜郭)に上陸した後は、路線バスに約2時間揺られ、江差港フェリーターミナルまで移動。今回の目的地は北海道の離島・奥尻島です。

江差港からは2017年就航のハートランドフェリー・カランセ奥尻に乗船。船の名前になっている「カランセ」は、奥尻島で育つ幻の植物「オクシリエビネ」の学名です。

出港からしばらくすると、空が晴れてきました。この日私は江差港から乗船しましたが、船の看板には「せたな」という地名も書かれています。2018年当時、5月~10月の間、カランセ奥尻は【奥尻島→江差→奥尻島→せたな→奥尻島→江差→奥尻島】という1日の運航スケジュールでした。

1977年に運航を開始したせたな↔奥尻航路でしたが、私が奥尻島を訪れた2018年度をもって廃止。利用者の減少に加え、団体客を受け入れてきた奥尻島唯一のホテル・湯ノ浜温泉ホテル緑館の閉館が影響しているそうです。

出港から約2時間、奥尻島に上陸しました!写真は奥尻島のマスコットキャラクター「うにまる」さん。フェリーの発着時間に出現することもあるようですが、この日は出会うことが出来ませんでした。

日帰りで滞在時間は約4時間。レンタサイクルで港周辺をふらふらするつもりでしたが、お店の方に「風が強いから止めた方がいい」と言われ、レンタカーを借りることにしました。島の周囲は約84km。4時間あれば島を1周することが出来るはずです。

レンタカーで島を1周

ここからはレンタカーで島を1周する道中で撮影した写真(順不同)とともに、奥尻島がどんな島なのかをご紹介します。

まず「おくしり」という島の名前は、アイヌ語で「向こうの島」を意味する「イク・シリ」が由来。北海道最西端に位置しています。

東京へ行くよりもウラジオストクの方が近く、1805年にはロシアの軍艦が島に接近し、経緯度などを測定したそうです(この前の年、ロシアはサハリンや択捉島にも攻撃している)。

こちらは奥尻海峡を望む場所に鎮座する宮津弁天宮。もともと「番所(江戸時代、通行人や船舶などを見張り、積み荷の検査や税の徴収などを行った)」があった場所に、島民らが大漁を祈願するため、1831年にお社を建てたのが始まりとされています。

5億年前の海底の隆起によって誕生した奥尻島。島内で発見された遺物や遺跡から、8000年前(縄文時代早期)には人が暮らしていたことが分かっていますが、島に定住していた人はほとんどいなかったようです。

奥尻町のホームページに掲載されている年表の始まりは1454年。これは室町時代の武将で、松前藩主の祖とされる武田信広が島に漂着した年です。

年表の1833年には、遠島刑(流罪)を受けた豊吉という人物が島から脱走したとの記述があり、江戸時代の奥尻島は流罪の地になっていたことが分かります。

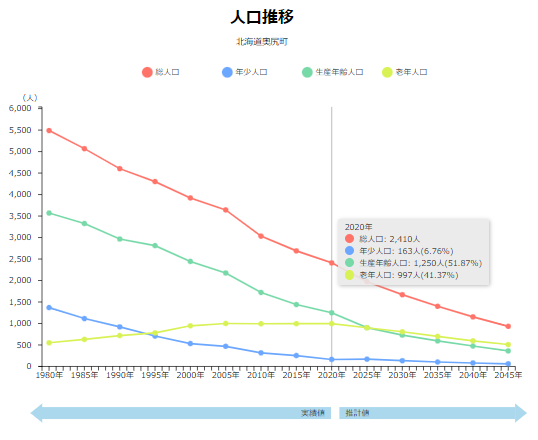

1868年(明治初期)の人口は46人。現在の奥尻町には約2,400人が暮らしていますが、人口は右肩下がりです。

島の歴史・人口・産業

1869年(明治初期)、全国各藩による北海道分領地支配が施行されると、島全体が奥尻郡となり、1871年までは福岡藩(現在の福岡県)の支配地となりました。1872年からは管轄が開拓使に代わり、その後奥尻村を経て、現在の奥尻町が成立したのは1966年です。

1767年、田口九兵衛が漁業を営むために移住して以来、永住する人が増えたということで、奥尻島では昔から水産業が盛ん。明治末期まではニシン漁が中心で、「夢の島」「宝の島」とも呼ばれていました。

近年の漁業の中心はイカやホッケ、ウニ、アワビ(詳しくは奥尻町が出している主要水産物カレンダーをご覧ください)。また釣りのメッカとしても知られています。

ウニマル公園にあるこのオブジェは、奥尻島を代表する海の幸「キタムラサキウニ」がモチーフになっており、夜になるとトゲが光るそうです(笑)

こちらは奥尻島の最北端・稲穂崎の売店。真ん中のかごに入った貝は「桜貝」という奥尻島の名物。漁期が短く、この時期(6月)にしか食べることが出来ない珍しいものです。

ちなみに稲穂崎周辺は、「賽の河原」という道南五大霊場のひとつ。小さなお地蔵さんや石積み、札などが無数にあり、不思議な雰囲気が漂っています。

島の産業を見ると、漁業に従事している人が特別多いわけではなく、働いている人の4分の1以上が公務員、または建設業(公共工事を請け負っていると思われる)という状況です。一応奥尻町のホームページには、基幹産業として「水産業と観光産業の両立を目指す」と書かれています。

奥尻島の観光のシンボルとなっているのが、港の近くにある「なべつる岩」。高さ19.5m、周囲約100mの自然の岩で、その形が鍋の取っ手(=つる)に似ていることが名前の由来です。

1993年7月に起きた北海道南西沖地震による揺れと津波で左側が大規模に崩落。1mほど沈降もし、陸続きでもなくなってしまいました。修復工事が行われ、現在は補強され震災前の太さに直された姿、つまり完全に自然の岩ではないそうです。

時間が無かったので見学することは出来ませんが、島の最南端・青苗岬周辺には「南西沖地震慰霊碑」や「奥尻津波記念館」もあります。

またこちらは「青苗岬徳洋記念碑」。1880年(明治時代)、イギリスの東洋艦隊が青苗岬で座礁。たまたまその船に乗っていた皇族・有栖川宮威仁親王が、島民や他国軍艦と協力し、人々の救助にあたったそうで、その出来事を後世に伝えるための記念碑です。

水と緑が豊かな島

一方で、奥尻島は海だけではありません。

島の6割がブナ原生林に覆われているため、水が豊富で、川や滝をあちこちで見ることが出来ます。写真は道沿いで見つけたホヤ石の滝。水力発電にも利用されています。

ここが北海道、また離島であるとは思えない、日本のふるさとの景色がありました。北海道の離島で稲作が行われているのは奥尻島南部だけ。1887年から稲作が行われ、現在は10数戸の米農家によって「ふっくりんこ」「ななつぼし」「ゆめぴりか」等が収穫されているそうです。

こちらはブドウの木だと思われます。ブドウ栽培からワインの醸造までが全て島内で行われている奥尻島。奥尻ワイナリーでは現在、9種類のワインが販売されています。ちなみに、ワイナリーがある離島は日本でここだけです。

草原では「おくしり和牛」の放牧も行われていました。町の耕地の約半分は公共育成牧場の牧草地で、1970年代から肉用牛の生産に力を入れています。

島の全域が檜山道立自然公園に指定されており、自然が豊かであることは言うまでもありませんが、クマやシカ、キツネなどの動物や、マムシは生息していないそうです。

奥尻島の海は、その透明度の高さから「奥尻ブルー」と呼ばれています。ただ、この日は風と波が強かったので、奥尻ブルーを楽しむことは出来ず。

さらに神威脇温泉保養所という天然温泉やグルメも楽しむことが出来ますが、今回はその時間もありませんでした。

最後にやって来たのは球島山展望台。ここは奥尻島で一番人気のスポットとして紹介されていることが多いです。駐車場に車を止めて、約90段の階段を登ると…

海と森のパノラマが広がりました。ということで、無事滞在時間4時間で島を1周することが出来たので、レンタカーを返却し、港へ向かいます。ちなみに、1周している途中、すれ違う車や人はほとんどいませんでした。

島が一番盛り上がるのは奥尻ムーンライトマラソンが開催される時でしょうか。もともと沖縄県・伊平屋島で開催されていたムーンライトマラソンの暖簾分けを受けた大会で、2014年から開催されています。

■ 参考:2019年 伊平屋島旅行記

日帰り観光 滞在時間約4時間

16時前、船は大きく揺れながら接岸。さらば奥尻島。帰りはそこそこ揺れる船旅となりました。

奥尻島への観光客数は年間3万人前後で推移しています。今回は往復ともハートランドフェリーを利用しましたが、島には空港もあり、JALの小型機(36人乗り)が函館との間を1日1往復運航しています。

ただ、飛行機を利用する人は少ないようで、2018年度の函館-奥尻間の搭乗率38.9%という数字は、JALが道内で運行する航路の中で最も少ないです。

綺麗な空港ですが、カフェや飲食店もなく、私が訪れた時も空港内には誰もいませんでした。

18時過ぎ、江差港に到着。なお、せたな航路の廃止以降は、奥尻島を出港する船の時刻が繰り上げられたため、日帰りで島を1周することは出来なくなっています。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント