ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は【2021年→2022年 年末年始の旅】その6をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

西表島から歩いて由布島上陸

2021年12月30日、年末年始の旅の3日目は石垣島のゲストハウスからスタート。

この日は午前中に西表島へ渡り、夕方の飛行機で石垣島から中部国際空港へ移動します。朝起きて部屋のテレビを付けると、ちょうど西表島が紹介されていました。

8時30分発の安栄観光の船に乗船。石垣島離島ターミナルから西表島・大原港までは約45分の船旅です。

西表島に上陸しました。

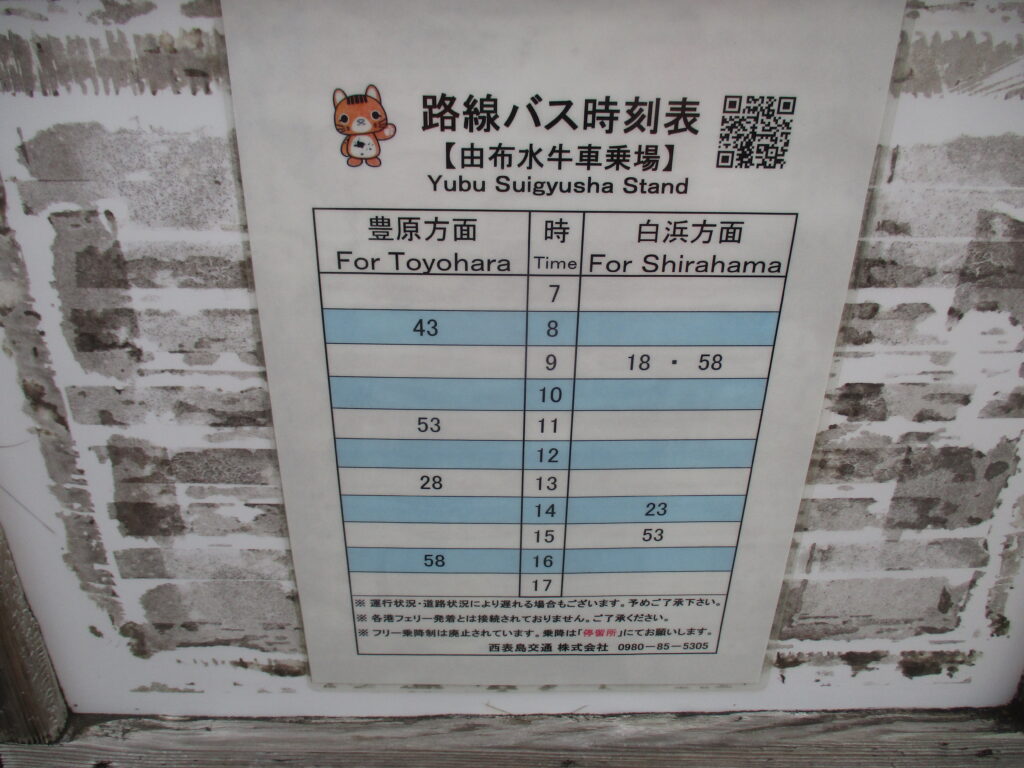

西表島からさらに「由布島」という離島へ渡るため、大原港を9時36分に発車する西表島交通・白浜行き(日本最南端の路線バス)に乗車し、由布水牛車乗場まで移動。運賃は450円でした。

周囲130kmの西表島。沖縄県では本島に次ぐ大きさの島ですが、約2,400人しか住んでおらず、面積の9割が亜熱帯林(国有林)となっています。バスの車窓からもうっそうとした木々の緑が見えました。

こちらは日本最大規模のマングローブ林が広がる仲間川。地殻変動や海面変動によってユーラシア大陸から分裂して出来た西表島は、サンゴ礁の影響を受けていないため、他の沖縄の島々と雰囲気が異なります。

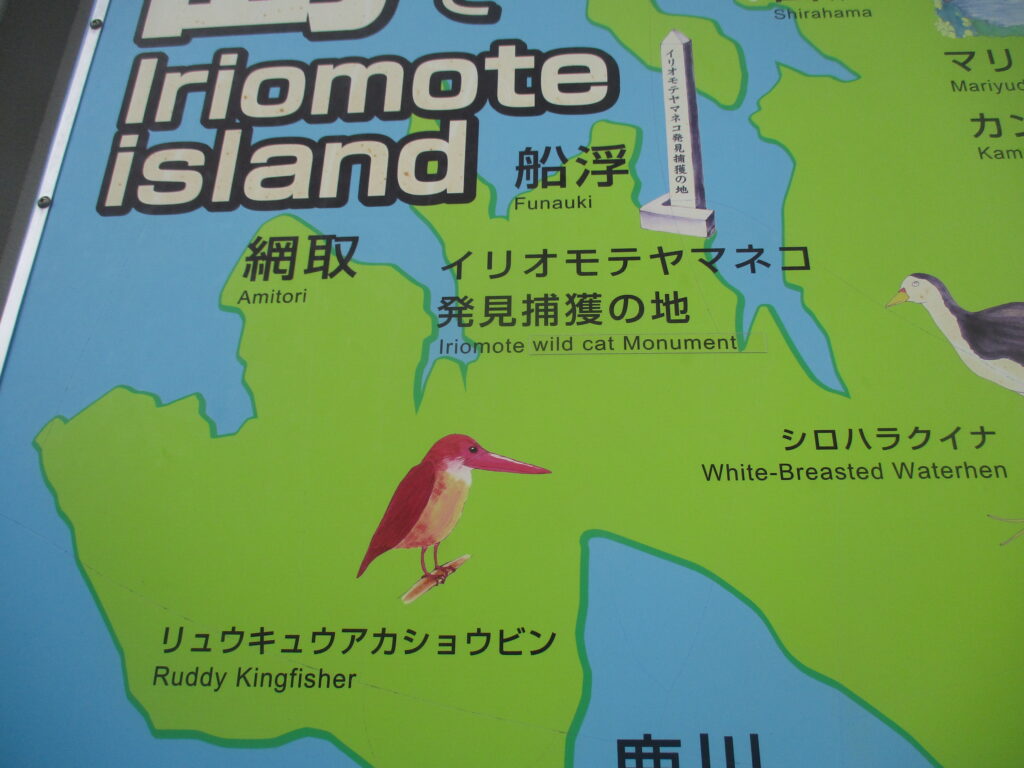

大陸の一部から島になると、動植物も独自の進化を遂げます。有名な固有種が「イリオモテヤマネコ」。日本に2種類しかいない野生ネコのひとつで、絶滅危惧種に指定されています。

そうした独自の生態系が評価され、西表島は2021年に奄美大島・徳之島・沖縄北部(やんばる)と共に世界自然遺産へ登録されました。

今回の滞在では、西表島の自然に触れる時間が全くありませんでしたが、バスの車窓からそれらしい景色を見ることが出来ただけでも満足です。

港から約20分で「由布水牛車乗場」に到着しました。バス停の名前にもなっている通り、ここから由布島へは水牛車で渡るのが一般的です。水牛車で渡る島は日本では他にありません。

水牛車の乗車券はバス停の前にある旅人の駅・由布島で購入。料金は往復で2,000円(入園料を含む)。大きな荷物も無料で預けることが出来ましたが、旅人の駅は2022年1月で閉鎖され、現在は水牛車の運賃も由布島への入園料も由布島で支払うようです。

こちらが水牛車の時刻表。9時から16時の間で30分おきに運行されており、個人の場合は予約も必要ありません。

そしてこちらが水牛。Wikipediaによると、水牛は主に東南アジアに生息し、肉や乳を得られるだけでなく、水田での労働力として活用されているそうです。肉は固いため日本では食されておらず、英語でも「牛肉・Beef」ではなく「水牛肉・Carabeef」と訳されます。

家畜伝染病・口蹄疫を予防するため、水牛に触れることは出来ません。口蹄疫はヒトに感染する一方で、ヒトを通じて家畜に感染することもあるそうです。

水牛のサイズはこんな感じ。大人の女性の足の長さと、水牛の足の長さは大して変わりません。

船で渡るには水深が浅すぎるため、島の開拓当初から、島民の方の移動手段として水牛車を利用していたそうです。水牛車の運休日は設定されていないので、満潮の時間でも水牛の足より潮が高くなることは無いのでしょう。

なお、潮の満ち引きによって水牛車の営業時間は変わるので、事前に由布島のホームページでチェックが必要です。

今回私は水牛車を利用せず、西表島から由布島へ徒歩で渡りました。なお、歩いて島へ渡る場合も入園料金700円は必要です。橋で繋がっていない有人島に歩いて上陸するというのは、初めての経験かもしれません。

サンダルを持参していなかったので靴のまま。くるぶしくらいまで水に浸かりながら歩きました。

水牛車を利用して由布島に上陸している人はたくさんいますが、歩いている人が誰もいない理由はこれでしょう。徒歩よりも若干早く島に渡ることが出来ます。

こちらは由布島に置かれていた昔の水牛車。現在の水牛車は屋根と窓が付いて雨風を凌ぐことが出来るようになっただけでなく、大型化されていることが分かります。

一方、歩いて由布島へ渡ると、こうした水牛車の写真をたくさん撮ることが出来ます。

途中で休憩している水牛もいました。

サンダルを持参して、往復のどちらかだけでも島と島の間を歩いてみるのがおすすめです。

西表島側には足を洗うためのホースも用意されています。

ちなみに、西表島から由布島へ繋がっている電柱には「由布」と書かれていました。

出発から約15分、由布島に上陸。軽自動車が停車しており、どうやら関係者の方は自動車で島に渡ることも出来るようです。

沖縄にある水牛の島を観光

西表島・大原港行きのバスは1日4便しかないため、バスの時間から逆算して由布島の滞在時間を考えなければなりません。

帰りのバスは11時53分、由布島から西表島のバス停までは歩いて約20分、現在の時刻は10時38分…ということで、由布島での滞在時間は50分程度。かなり小さな島なので、それでも十分楽しめるはずです。

■ 参考:島内マップは こちら

島の雰囲気はこんな感じ。サンゴ砂の道が整備され、細かく看板もあるので、迷ったりする心配はありません。

水浴びをしている水牛たちがいました。彼らは体毛がほとんどないため、日差しを浴びると日焼けをしたり、体温が上昇してしまったりするため、水辺を好むそうです。

こちらは休憩中の水牛たち。いわば「乗務員控室」というような場所でしょうか。

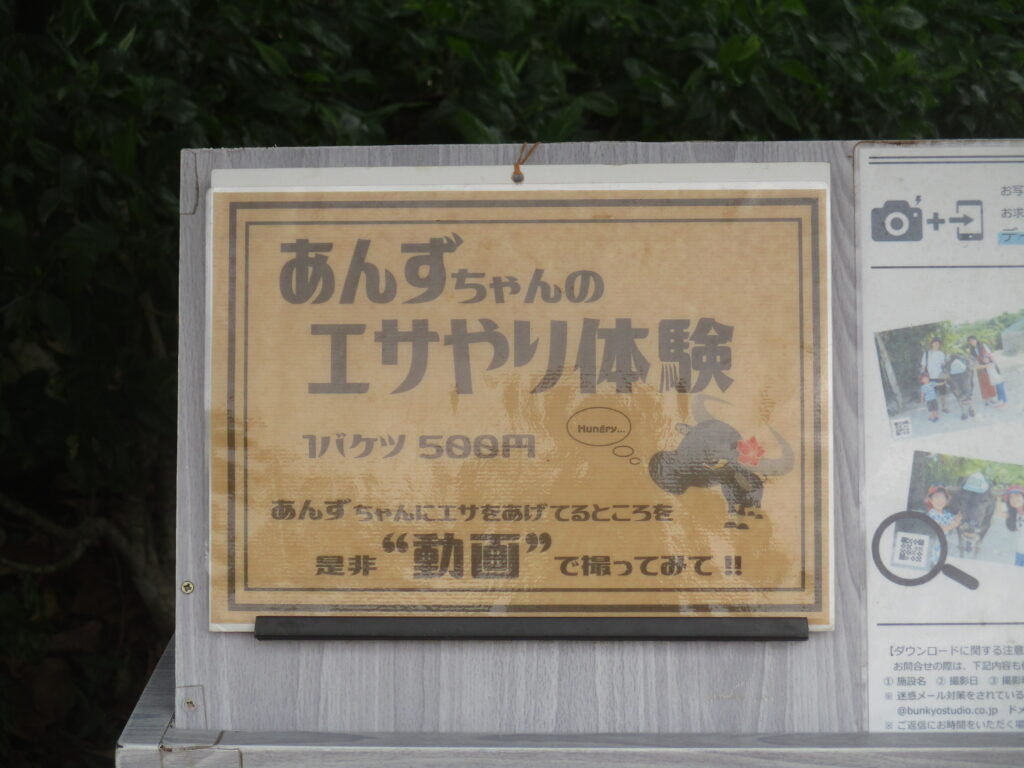

エサやり体験もありました。1バケツ500円とありますが、バケツの中身は不明です。

こちらがあんずちゃん。写真・動画映えを狙ってか、ハイビスカスでおめかしをしています。

上陸からゆっくり歩いて約15分、レストラン&ショップ「水牛商店」に到着しました。食事とお土産を楽しむことが出来る施設です。

この商店の目立たないところに「一昔前の由布島」という掲示板がありました。今では水牛一色の由布島ですが、その背景にはどんな歴史があるのでしょうか。

ここからは「水牛車待合所」にあった由布島の年表をもとに、由布島の歴史と水牛について探っていきます。

なぜ水牛?由布島と水牛の歴史

無人島だった由布島に人が住み始めたのは戦前のこと。西表島で水田耕作を行う竹富島と黒島の季節農家たちが、西表島で流行していた「マラリア」を防ぐため、蚊のいない由布島に居を構えたそうです。

終戦を機に定住者は増加し部落や公民館を形成。1971年までは小中学校(1948年~)もあり、島には100人以上が暮らしていたそうです。

1950年代、マラリアの収束で島に新たな産業(パイナップルやさとうきびの栽培など)が興ると、各世帯で水牛を持つようになりました。水牛は日本にいない動物ですが、1933年から1938年にかけて、台湾からの移民と共に石垣島へ役畜として導入されていたようです。

1958年、由布島と石垣島を結ぶ定期船が就航。しかし、船が島に接岸するのは大潮の満潮の時だけ。それ以外の時は艀(はしけ)や水牛車を使って、人や物資が運ばれていました。

電話線も引かれ、徐々に人々の生活が形成されていきましたが、1969年の台風エルシーによる高潮で島全体が水没。これにより1971年には3世帯を残し、ほとんどの住民が西表島に移住したそうです。

その翌年、由布島に残った西表正治氏が「島をパラダイスガーデンへ」のロマンスを描きながら、1頭の水牛を連れて島にヤシや花の植樹をスタート。

そして1980年、由布島植物園が開園すると、1日10名程度の観光客が水牛車で訪れるようになりました。その最初の水牛が大五郎。現在も立派な角と頭蓋骨が展示されています。

島へ水牛車で渡ることが注目を浴びて、観光客数は年々増加。テレビCMも放送され、1993年には年間15万人ほどの観光客が由布島へ訪れるようになりました。2018年の調査では、八重山圏域に訪れる観光客のおよそ4人に1人が由布島に上陸しているようです。

現在も島全体が【亜熱帯植物楽園】として整備され、木々や植物にはもれなく、写真のような案内が設置されています。

こちらはShell&Green Oasis。様々な貝殻が展示されいる無料の施設です。他にも島内には「ブーゲンビリアガーデン」や「蝶々園」など、無料で見学することが出来る施設があります。

また、今も島には数十人が暮らしているそうですが、住居のようなものは見当たりませんでした。

始祖・大五郎から現在までつながる血筋

こちらが由布島の水牛の始祖・大五郎の写真。立派な水牛です。

相方・花子との間に生まれた3頭の水牛のうち、さゆりからまた子どもが生まれ…というように、大五郎と花子の家系は現在まで続いており、竹富島や沖縄本島(ビオスの丘・ふくらしゃやなど)で活躍している水牛たちも、その血筋にあたります。

こちらは由布島ある「水牛之碑」。水牛たちへの感謝の意が込められています。

この日も由布島には多くの人が訪れていましたが、歩いて由布島へ渡る人はゼロだったことからも、島そのものより水牛車の人気が高いことが伺えました。

私は帰りも海を歩いて西表島へ。

西表島の「旅人の駅」へ戻ると、無料でパイナップルジュースをいただきました。外で靴も洗い、大きな荷物も受け取って、港方面へ戻るバスに乗車します。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント