ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2020年 おきなわワールド旅行記」前編をお届けします。

テーマパーク・おきなわワールドに行ってみた

2020年4月5日、沖縄本島の南部・南城市にある沖縄県内で最大規模のテーマーパーク「おきなわワールド」へやって来ました。

キャッチコピーは「沖縄の魅力のすべてが一堂にそろう」。最近では外国人観光客にも人気のスポットで、年間100万人の観光客が訪れるそうです。私がおきなわワールドに到着したのは15時前。コロナの影響で営業時間が通常よりも短く、この日の閉園は17時半。滞在時間は2時間半しかありません。

入園すると植物で作られたシーサーがお出迎え。シーサーはインドや中国の獅子と日本の狛犬の雑種です。詳しくははおきなわワールド・王国村にある「王国歴史博物館」で知ることが出来ますが、今回は行くことが出来ず。

園内には様々な施設がありますが、全ての始まりは1972年にオープンした玉泉洞(鍾乳洞)です。沖縄が米軍統治下にあった1967年、調査により全長5,000m、鍾乳石の数1000万本以上(国内最多)という鍾乳洞の全貌が明らかになりました。現在は890mが一般公開され、手軽に見学を楽しむことが出来ます。

玉泉寺の入口にある記念撮影は「通過儀礼」のようで、断ることが出来ません(笑)私は1人でしたが、「はい、シーサー」のポーズで写真を撮られました。この写真は出口で購入することが出来ます(買いませんでした)。

玉泉洞が開業する1年前、1971年に運営会社・南都が設立されました。創業メンバーの方々が全国の旅行会社へ営業活動を行い、団体旅行を誘致することに成功。当時の国鉄が実施した沖縄PRキャンペーンポスターにも採用され、多くの人に認知されたそうです。

南都は玉泉洞で得た資金を投資に回し、1979年にハブ公園、1992年に南都酒造所をオープン。1994年には沖縄県博物館相当施設に指定され、1996年には玉泉洞王国村をオープン。一連の施設名が「おきなわワールド」になったのは2002年のことです。

■ 参考:博物館相当施設・東南植物楽園に行ってきた

鍾乳洞の中へやって来ました。なかなか広く、写真では伝わらない迫力があります。また、本土の洞窟のようなひんやりと感じではなく、むわっとしているのも沖縄ならではです。

玉泉洞を見学

沖縄本島を含む、沖縄の多くの島々は隆起したサンゴ礁が土台となっています。

海中のサンゴ礁には、サンゴや貝殻など、硬い骨格を持つ生き物(=主成分は炭酸カルシウム)が生息しています。これらの生き物は死んだ後で海底に堆積。時間をかけて圧縮された後、石灰岩となります。

そして、地殻変動により海底が隆起すると、炭酸カルシウムを多く含んだ石灰岩の台地が陸上に出現するのです。玉泉洞もはるか昔は海底にあり、壁面をよく見ると、サンゴや貝殻の形がそのまま残っている様子も見られます。

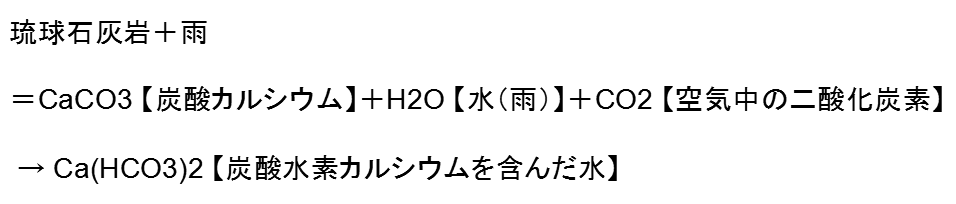

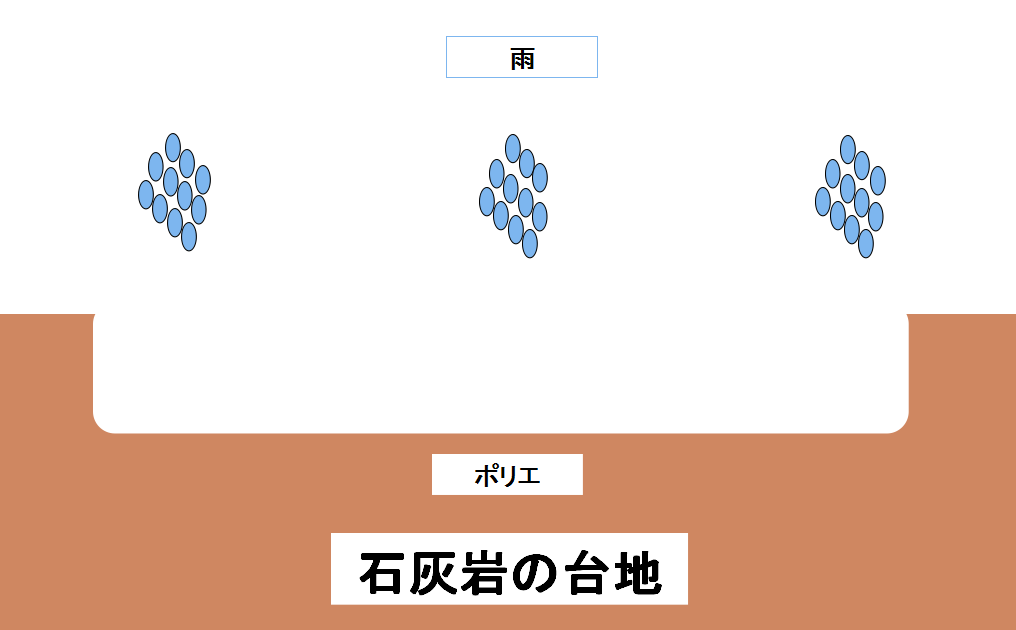

通常の石灰岩よりも新しいが故、琉球石灰岩として区別される沖縄や奄美の石灰岩。沖縄県の面積の約3分の1は琉球石灰岩に覆われており、この石灰岩の台地に雨が降ると…

琉球石灰岩は溶けてしまい、炭酸水素カルシウムを多く含んだ水になるのです。

琉球石灰岩の鍾乳洞

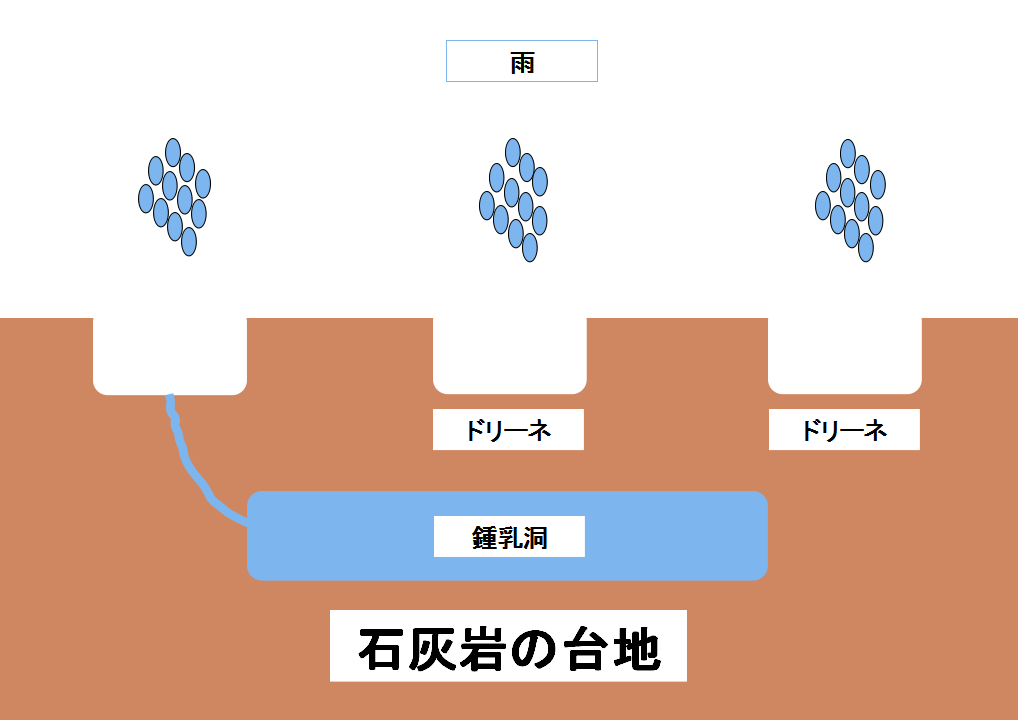

岩石が雨水や地下水で溶かされる(溶食される)ことによって出来る特徴的な地形が「カルスト地形」。カルスト地形を作る岩石で代表的なものが石灰岩です。

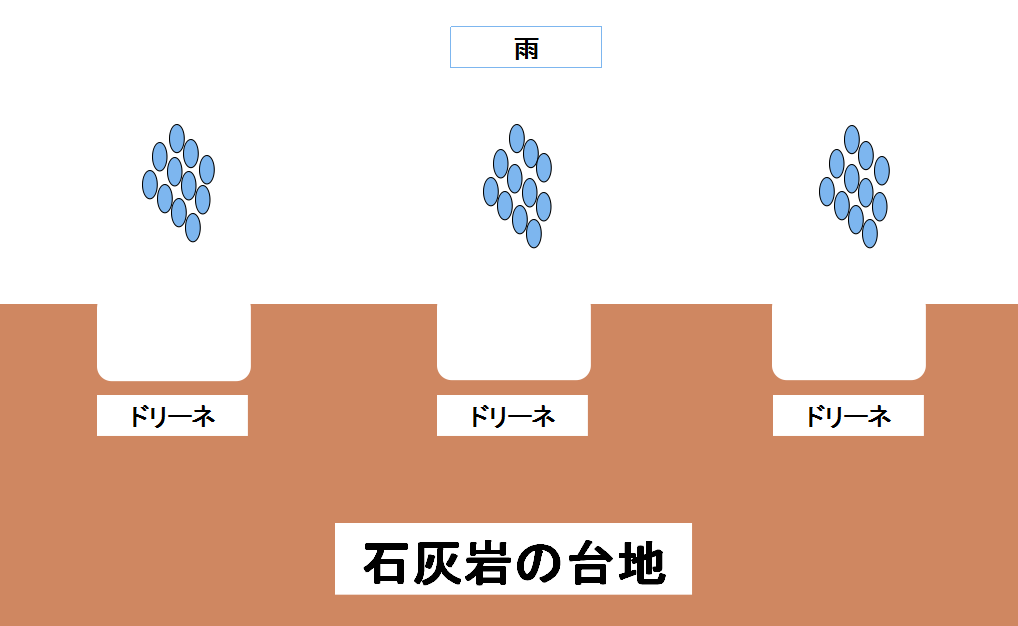

石灰岩の台地に雨が降ると、炭酸カルシウム成分を多く含む場所から溶食され、地面に窪地(=ドリーネ)が出来ます。

その後、ドリーネが拡大すると、隣り合ったドリーネが連結。より大きな窪地(=ウバーレ)が出来ます。

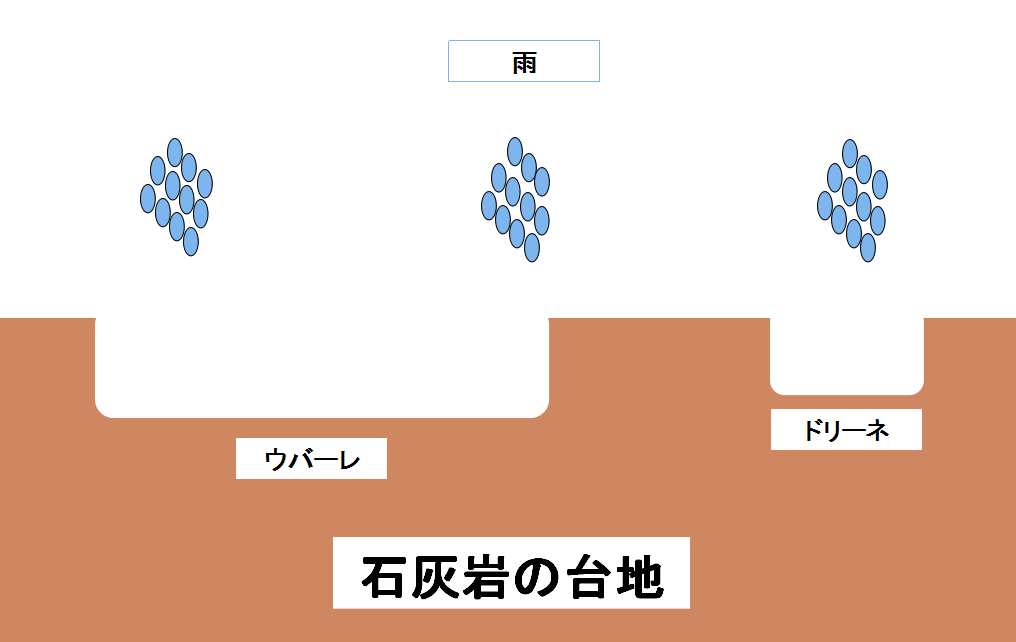

ウバーレがさらに広がって出来た窪地はポリエと呼ばれます。こうなると、窪地の底面積は数百平方キロメートルに及び、スロベニアには人が住んでいるポリエもあるそうです。

鍾乳洞もカルスト地形のひとつ。地下に染み込んだ水が石灰岩の台地を溶食し、地下に洞窟が作られるのです。玉泉洞内でも様々な地形を見ることが出来ます。

石灰岩と雨水が混ざり、水には炭酸水素カルシウムが多く含まれているため、鍾乳洞内に滴る水が白っぽく濁っているのが特徴的です。

足元をよく見ると、写真のような塊がぽつぽつとあります。こちらが水に含まれている炭酸カルシウムです。

これが基礎となり、写真のような鍾乳石(石筍)へと成長していきます。

「大仏御殿」のように、名前を付けられた鍾乳石も多いです。

天井からも無数のつらら石が伸びています。玉泉洞は一般的な鍾乳洞よりも成長のスピードが早いそうです。

と言っても、そのスピードは3年に1mm程度。30万年前からの自然の営みによって、現在の姿にまで成長したのです。

沖縄では昔から水不足に悩まされる地域が多かったと言われています。陸から海までの距離が近く、降った雨がすぐに海へ流れてしまうことに加えて、石灰岩質の台地は水が浸透しやすいので、降った雨は地中にすばやく浸透してしまうのです。

そのため、琉球石灰岩の台地には川が少なめ。川の流れは地面を削り谷を作りますが、そうした作用が働かないめ、琉球石灰岩の台地には平べったい土地が広がります。

沖縄本島の琉球石灰岩の分布地と一致するのが米軍関連施設です。もともとは日本軍の基地だった場所も多いので、戦前の日本軍が地形を考慮して場所を選んでいたことが分かります。

大きなものから小さなものまで、こうした鍾乳洞が点在している沖縄本島南部。沖縄戦(1945年)の時には、頑丈で水も得られた鍾乳洞(ガマ)が空襲などからの避難場所として活用され、多くの人々の命が救われました。

なお、玉泉洞は大雨による増水の影響を受けやすく、戦時中は利用されることがなかったそうです。

玉泉洞には生き物たちも暮らしており、出口付近の水槽で展示されていますが、野生の魚たちが泳いでいたりする様子は見ることが出来ませんでした。

鍾乳洞内に「古酒蔵」もあります。ここでは『泡盛をベースに、ハブのエキスと数種ハーブをブレンドした特性のハーブ酒』が保管されているそうです。

沖縄の水は不味い?

沖縄に住む人々の飲み水は地下水、ということは炭酸水素カルシウムが含まれています。

こちらはおきなわワールドの近くにある全国名水百選・垣花樋川。沖縄本島南部の水は硬度が高く、人によってはお腹を壊したり、シャンプーをしても髪がゴワゴワになってしまったりする場合があるようです。

那覇市内では浄水場内には硬度低減化施設が導入され、硬度に配慮した水道水の運用が行われています。それでも那覇市水道局のホームページには、水道水を沸騰させると白い沈殿物(炭酸カルシウム)が析出すると紹介されており、「沖縄の水道水は不味い」という口コミもネット上で散見されるのが実情です。

そんなわけで、那覇市のミネラルウォーター支出金額は全国でもトップクラス(家計調査より)。ウォーターサーバー普及率も沖縄県が日本一と言われており、街を歩いていると水の専門店も多く見られます。

ようやく出口が見えてきました。玉泉洞の見学に約1時間をかけてしまい、16時から始まるスーパーエイサーショーの時間ぎりぎりになってしまいました。

スーパーエイサーショーとハブショーも見学

玉泉洞を出たところにあるのが「熱帯フルーツ園」。パイナップル・パパイヤ・バナナなど、南国ならではのフルーツが育っている様子を見ることが出来ます。

■ 参考:沖縄のパイナップル畑を見学

エイサー広場に到着。急ぎましたが、玉泉洞の出口からは5分ほどかかりました。

迫力と活気があり、見応えはありますが、「あれはエイサーではない(笑)」と話す沖縄の方が多いのもまた事実。本物のエイサーを見たい方は「沖縄全島エイサーまつり」などに合わせて、沖縄を訪れるのがおすすめです。

エイサーショーの次は16時半からの「ハブショー」へ。こちらは最初の注意事項を聞くことが出来なかったので、撮影OKなのか分からず、写真は残っていません。ショーの内容は以下の通り

- ハブに風船を割らせる

- 飼育員の方が素手でハブに触れてみる

- ハブとマングースの水泳競争

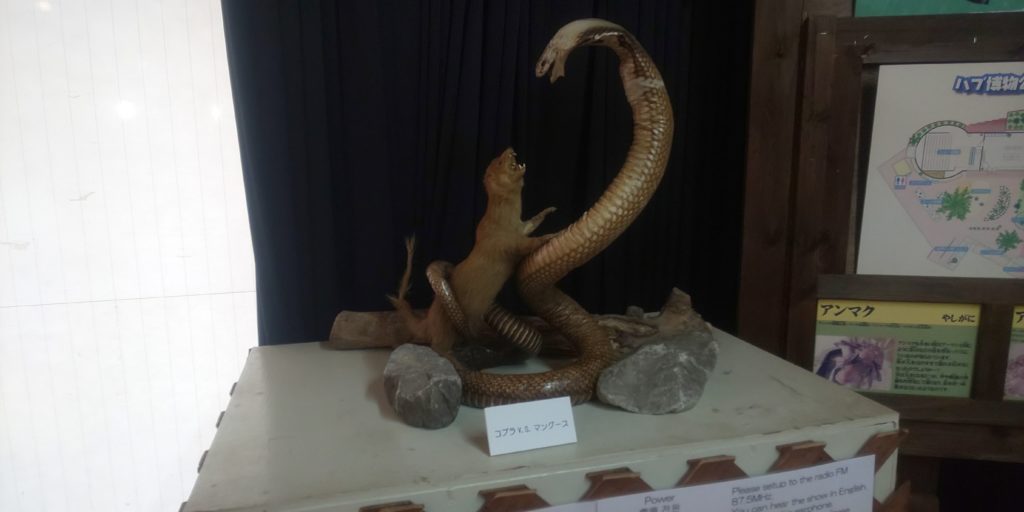

ハブとマングースを戦わせるというような内容はありません。2005年に動物愛護法が改正され、動物同士の対決は禁止になったようです。終了後にはハブと記念撮影も出来ます。

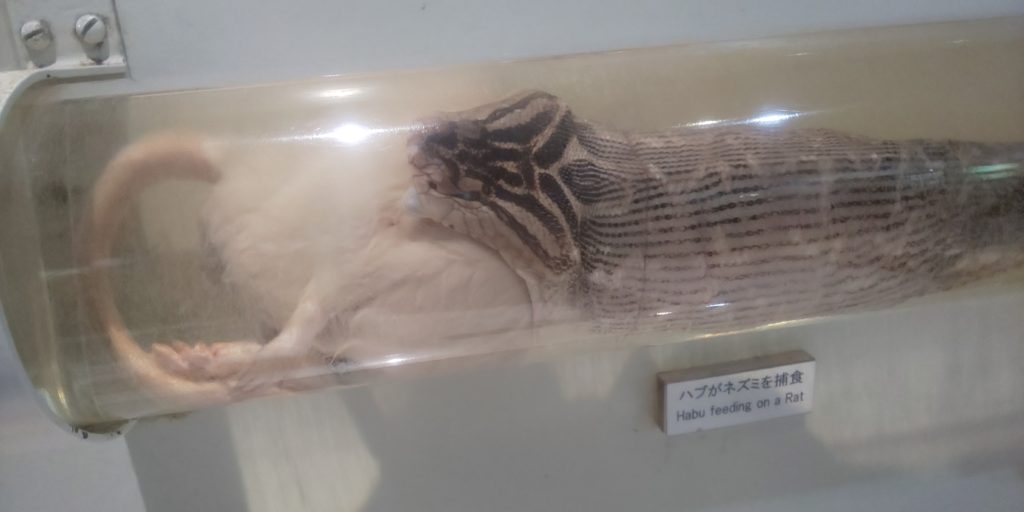

ハブショーが行われる施設に併設の資料館も見学。ハブはトカラ列島の悪石島と小宝島の間にある渡瀬線よりも南に生息し、トカラハブ・ヒメハブ・サキシマハブは沖縄が大陸と陸続きだった時代からいる固有種です。

もうひとつ沖縄で確認されているのがタイワンハブ。こちらは中国や台湾が原産ですが、ハブ酒やハブショーに使うため輸入され、いつの間にか野生化してしまったそうです。

ハブ vs マングースのショーがいつから行われていたのかは不明ですが、沖縄にマングースが持ち込まれたのは、今から100年以上前の1910年。どうやらマングースは、サトウキビ畑を荒らすネズミの退治が目的だったようです。

サトウキビ畑からネズミがいなくなることで、ネズミをエサとするハブもいなくなると考えらました。しかし、マングースの繁殖力が強く、沖縄の貴重な生き物に危害を与える状況になってしまったため、2000年から環境省はマングースの駆除対策を始めたのでした。

ということで、これにておきなわワールドの見学は終了!3時間ほどの滞在でしたが、時間は全然足りませんでした。ちなみに私は沖縄に移住してから、一度も野生のハブとは出会っていません。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント