ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は【2020年→2021年 年末年始の旅】旅行記その10をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

石北本線 普通列車で旭川から網走へ

2020年12月30日、前日は宗谷本線で旭川駅ー稚内駅を往復しましたが、この日乗車するのは石北本線です。

まずは旭川駅を9時19分に発車する普通列車「上川行」に乗車。目的地は石北本線の終点・網走駅です。

今は全列車が旭川駅まで乗り入れていますが、石北本線の正式な起点は旭川駅ではなく、2つお隣の新旭川駅となっています。

新旭川駅は、先に開業していた宗谷本線の新しい駅という形で1922年に開業。同年に石北本線の新旭川駅ー愛別駅間が開通し。その翌年には上川駅まで延伸されました。

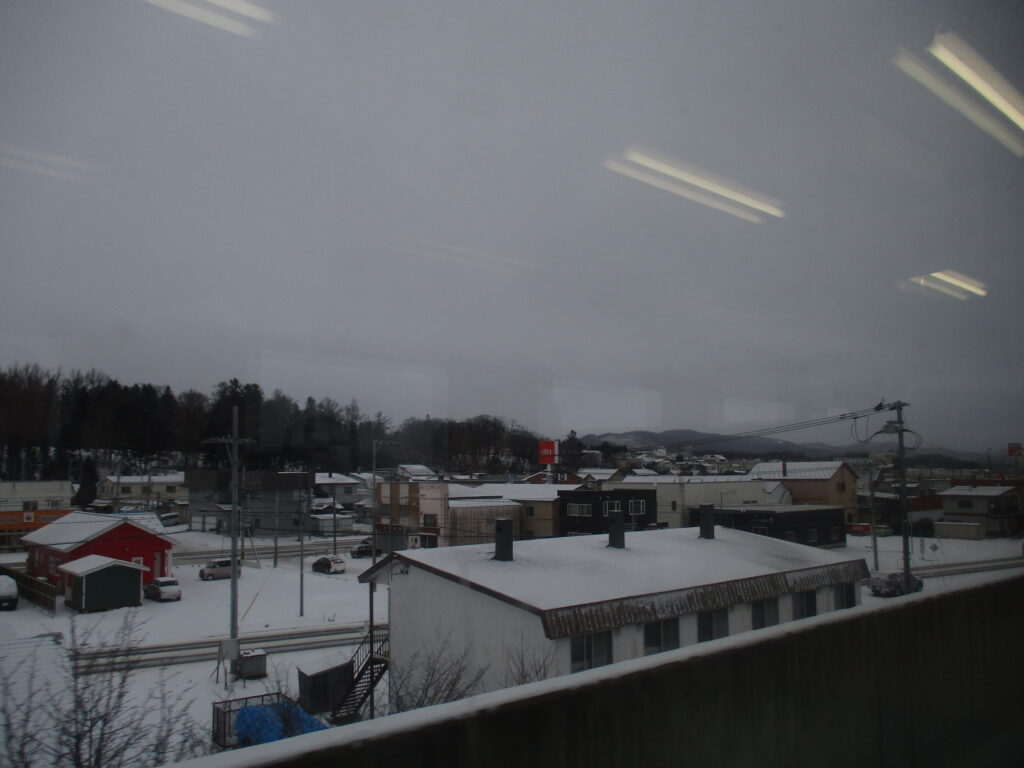

旭川駅から上川駅までは約1時間。旭川駅周辺は都市の景色が広がりますが、気付けば車窓の景色は雪原に変わりました。

上川駅に到着。次の列車まで約40分あるので、駅の周辺を少し歩いてみます。

上川町は1895年に和歌山・岐阜・愛知からの団体移住者が開拓した愛別村から、1924年に独立して誕生した町です。スキージャンプ・高梨沙羅選手の出身地で、駅には横断幕が掲出されていました。

大雪山の麓・層雲峡温泉への玄関口でもあります。ちなみに、層雲峡にあるセブンイレブンが高梨選手の実家のようです。

在来線で日本最長の駅間

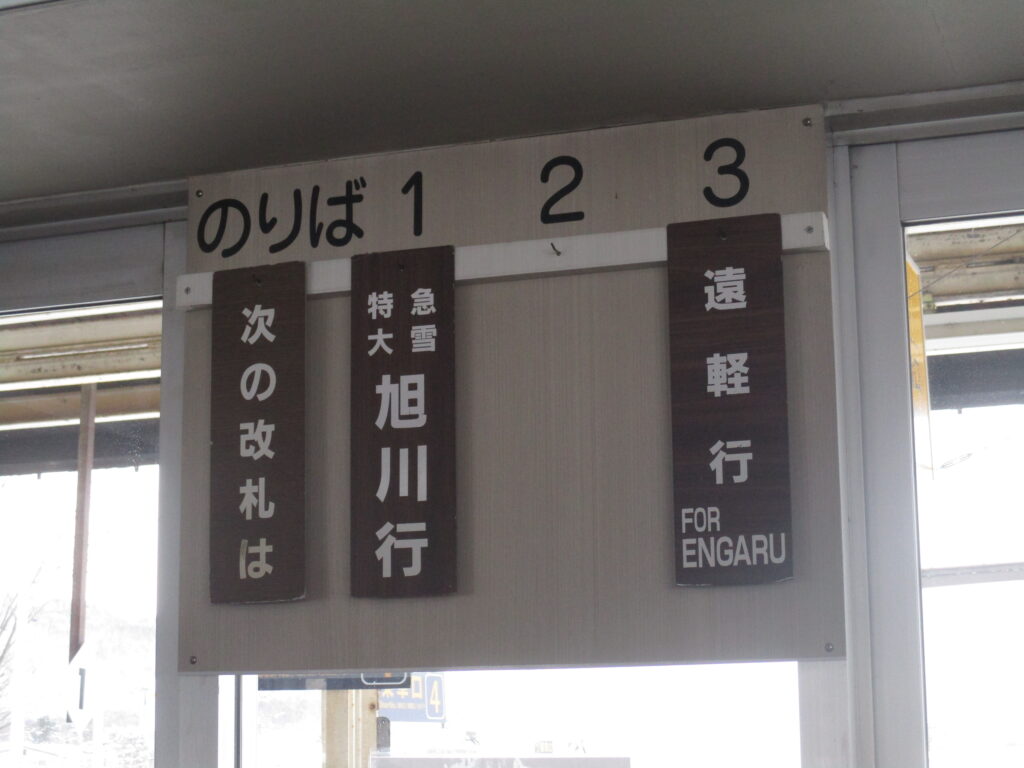

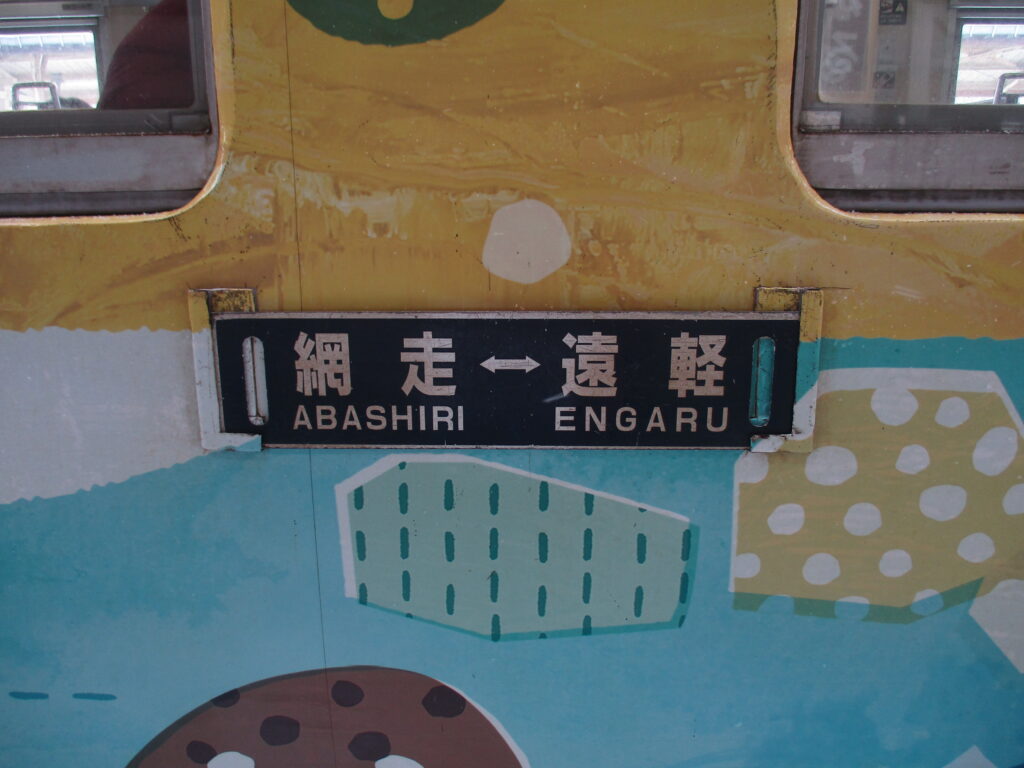

上川駅からは「道北・流氷の恵み」とラッピングされた、11時20分発「遠軽行き」の普通列車に乗車。この列車の次の停車駅「白滝駅」までの距離はなんと37.3km。12時前に到着する予定です。

上川駅から網走方面に向かう普通列車は1日2本しかありませんが車内はガラガラ。石北本線は全線が「単独では維持することが困難な線区」と発表されている路線です。

列車は瑠辺志部川と並行しながら、山の中へと入っていきます。かつては上川駅から白滝駅の間にいくつか駅がありましたが、それらが廃止となったことで、現在同区間は青函トンネル区間を除く、在来線で日本最長の駅間となりました。

上川駅を発車してから約15分、列車は案内もなく、駅のない場所でゆっくりと停車。外の様子を確認すると、運転席のドアにハシゴがかけられ、関係者と思われる方々が乗ってきました。

ここは中越信号場。かつてここには中越駅がありましたが、現在は保線・除雪の作業員の方々の事務所になっているようです。そしてここから白滝駅までが、現在の石北本線で最も開業が新しい区間となります。

中越信号場から15分ほどで上越信号場に停車。この先列車は全長4,356mの石北トンネルを通過し北見峠を越えます。上越信号場も元々は駅で、石北トンネル建設の際に水や石炭を供給する重要な拠点となっていました。

再び作業員の方々の乗降が行われた後に上越信号場を出発。間もなく列車は長いトンネルに入り、写真はトンネルを抜けた後の景色。国境(石狩から北見)の長いトンネルを抜けても、ひたすら銀世界が続きます。

ここでついに寝てしまい、目が覚めると、列車は白滝駅を通過した先にある下白滝信号場に停車していました。反対からやって来た列車は「特別快速きたみ」です。

白滝駅の住所は遠軽町。遠軽町は全国の市町村の中で9番目に大きな町で、白滝駅から遠軽駅までは40km近く離れています。

その途中にある丸瀬布駅には「SLと昆虫のまち」という看板が設置されていました。これは駅から車で15分ほどの場所にある丸瀬布森林公園が由来。この公園には【雨宮21号】という蒸気機関車が運行され、【昆虫生態館】という施設もあります。

12時半過ぎ、終点の遠軽駅に到着しました。遠軽町の開拓は、駅の開業よりも前の1987年、キリスト教主義の大学を設立するという夢を掲げた移民団がやって来たことが始まりです。

鉄道開業の歴史とカボチャ団体の陳情

明治政府(開拓使)にとって、千島 ・オホーツク海方面からのロシアの攻撃に対応するための防衛前線と考えられていた網走への交通手段の確保は急務でした。

網走刑務所に送り込まれた1,200人もの囚人の手によって、1890年には北見峠を超える道路(現:国道333号線)は完成していましたが、当時はまだ車がありません。歩きや馬で移動していた人々にとって、鉄道開通は悲願だったことが想像されます。

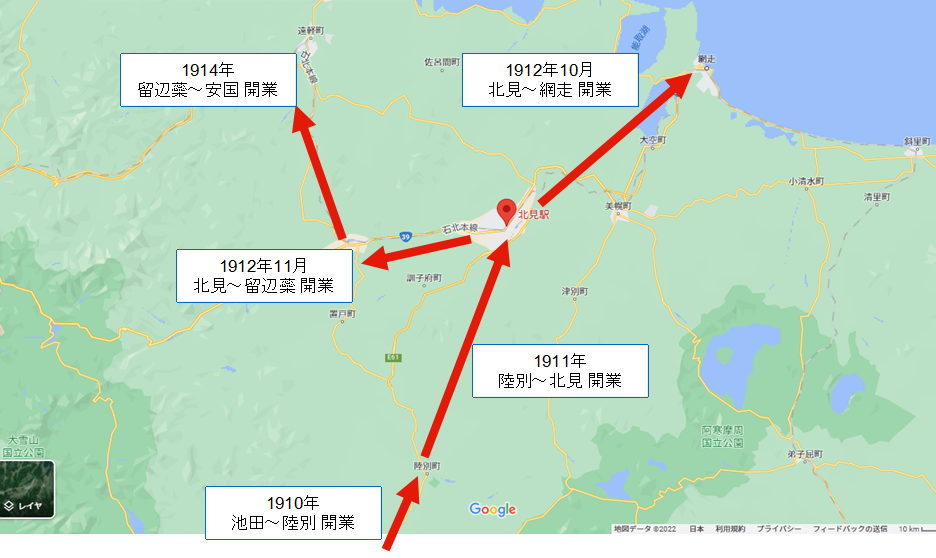

現在の石北本線の中で最初に開業したのは、1912年の野付牛駅(現在の北見駅)ー網走駅間。野付牛駅はすでにこの前年、池田駅からやって来る網走線の終着駅として開業していました。旭川駅ー上川駅間の開業が1923年なので、それより10年近くも前に石北本線の建設は始まっていたのです。

そして、1915年に遠軽駅が開業。その後はオホーツク沿岸から名寄方面へ向かう路線が整備され、名寄本線が開通しました。行政的にはこれで旭川と網走が鉄道で繋がったのでOKだったと思いますが、NOを出したのが遠軽町民(を中心とした北見地方の人々)でした。

かつては遠軽駅の0番線から名寄本線が出ていました。名寄本線を利用して旭川まで行く場合、片道8時間を要したそうです。

また、合併前の白滝村には1912年に入植した紀州(和歌山)の団体がおり、彼らの利便性向上のためにも、北見峠を越えるルートの建設が求められました。

旭川駅ー上川駅間は1923年に開業しましたが、第一次世界大戦と関東大震災などによる不況から、工事の話は一旦ストップ。しびれを切らした遠軽町の有志らは、1924年に東京を訪れ、鉄道省をはじめ国会や政党本部、その他関係機関に陳情を繰り返しました。

彼らはカボチャ弁当を食べながら活動していたことから「カボチャ団体の陳情」として、当時のメディアなどでも報じられたそうです。

その活動が功を奏し、翌年から現在の石北本線ルートの工事が始まり、1932年に全線開業となりました。つまり、北海道の鉄道は開拓や軍事、資源の運搬が目的で建設された場合がほとんどですが、石北本線は「地域からの要請」ということで、他の路線と事情が少々異なるのです。

遠軽の人々は今も鉄道を利用しているのか

「そこに住んでいる人のため(=旅客輸送のため)」に建設された路線の場合、採算が取れるかどうかは、沿線の人々が鉄道を利用するかどうかにかかっています。

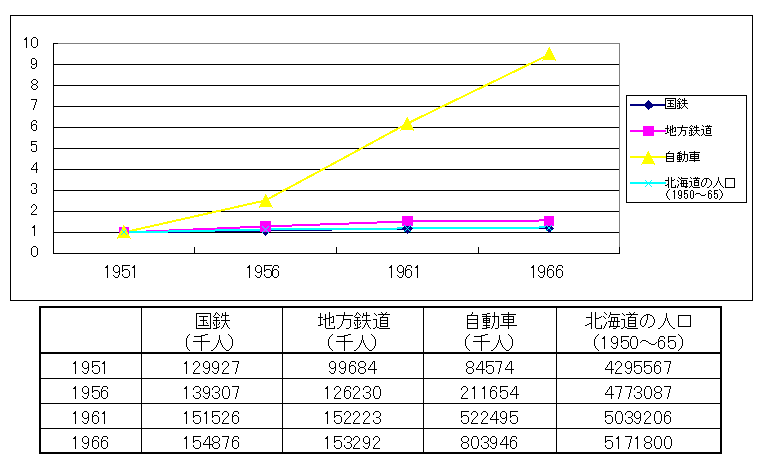

こちらは1951年から1966年における、北海道内の陸上旅客輸送量と人口の推移を示したグラフ。1951年(人口は1950年)の数値を1とすると、やはり自動車の利用が急激に伸びていることが分かります。「車社会」が進み、鉄道を利用する人が減り、鉄道の運行本数が減って不便になり、皆さんますます車を利用するようになり、鉄道を利用する人はさらに減って…という循環です。

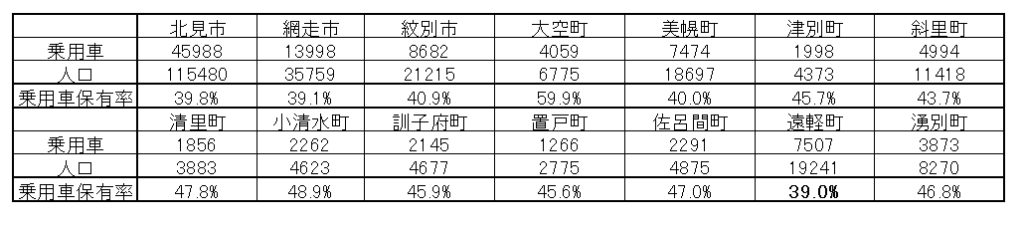

しかし、「鉄道建設を要請した遠軽町民は、きっと今も鉄道を利用しているのだろう」と思い、乗用車数と人口から、乗用車保有率を計算してみると、周辺市町村に比べて、遠軽町は乗用車保有率が低いことが分かりました。車を持っていないということは、やはり皆さん石北本線を利用しているのでしょうか。

鉄道開通によって栄えた北見

ということで、遠軽駅からは北見駅を経由し網走駅へ。

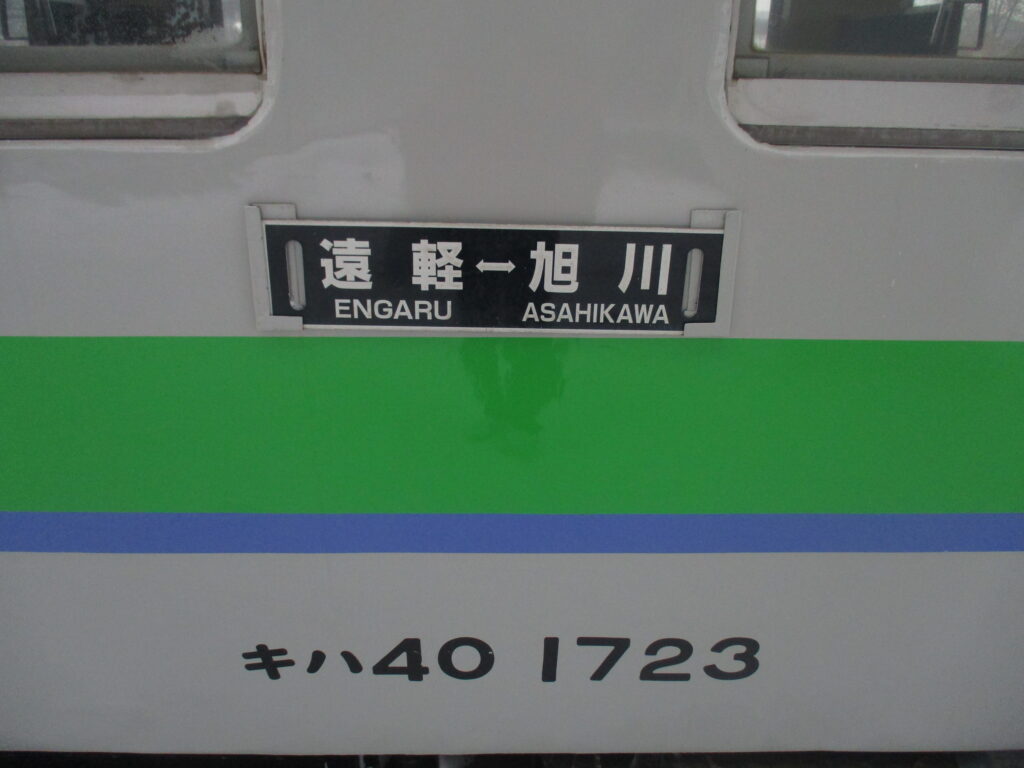

上川駅から遠軽行きとして運行してきた列車が、そのまま網走行きとなっていました。時刻は13時前、網走駅に到着するのは16時です。

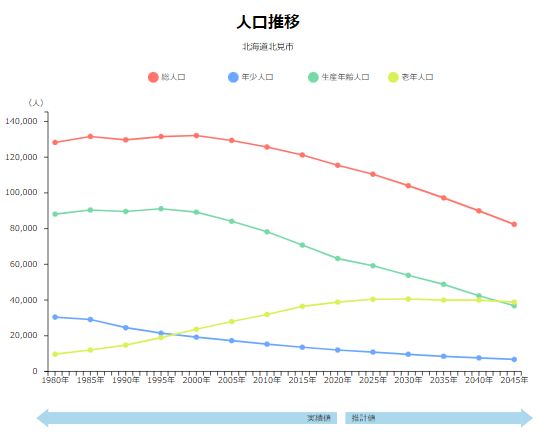

引き続き雪の中を走り14時半に北見駅に到着。遠軽町も大きいですが、北見市は北海道内の市町村で最も大きな町で、日本でも4番目の広さとなっています。

北見駅では30分ほどの停車時間があったので、列車に荷物を置いたまま駅の外へ。北見市はオホーツク圏の中心都市。駅前にはルートインと北見信金のビルがそびえます。

明治以降の開拓、特に鉄道開通以降に北見の人口は増加。農耕地の拡大による森林伐採で、農業も林業も生産量が急増し、運搬業や加工業も成長しました。まさに、明治政府が目指した鉄道による効率的な開拓の事例でしょう。

2020年の人口は11万5千人。北見盆地で栽培される玉ねぎの生産量は日本一で、全国で生産される玉ねぎの2割を占めています。さらに、ホタテの漁獲量も日本一です。

北見の名産品といえば「ハッカ」。1902年から栽培が始まり、昭和初期には世界市場の約7割を占めるまでに成長したそうです。現在は安価な合成ハッカの登場により衰退しましたが、駅のお土産屋さんにもハッカコーナーが設けられていました。

最近の北見はハッカよりもカーリングで有名です。北見市常呂町のカーリング人口は5人に1人とも言われています。小栗祐治さんがカーリングを持ち込み、1988年に日本初の屋内専用施設が出来たところから、常呂町にカーリング文化が根付いていきました。

列車に戻り、網走駅へと向かっていきます。

緋牛内駅は小さな駅舎に「ひうしない」という駅標が4つもある主張が強めの駅です。

北見駅から約1時間で網走駅に到着しました。本日の宿の最寄り駅は、ここからもう2駅先なので、列車を乗り換えます。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント