ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は沖縄で「ウミガメの上陸と産卵」を見てきたので、その様子をお届けします。

月と潮の満ち引きについて

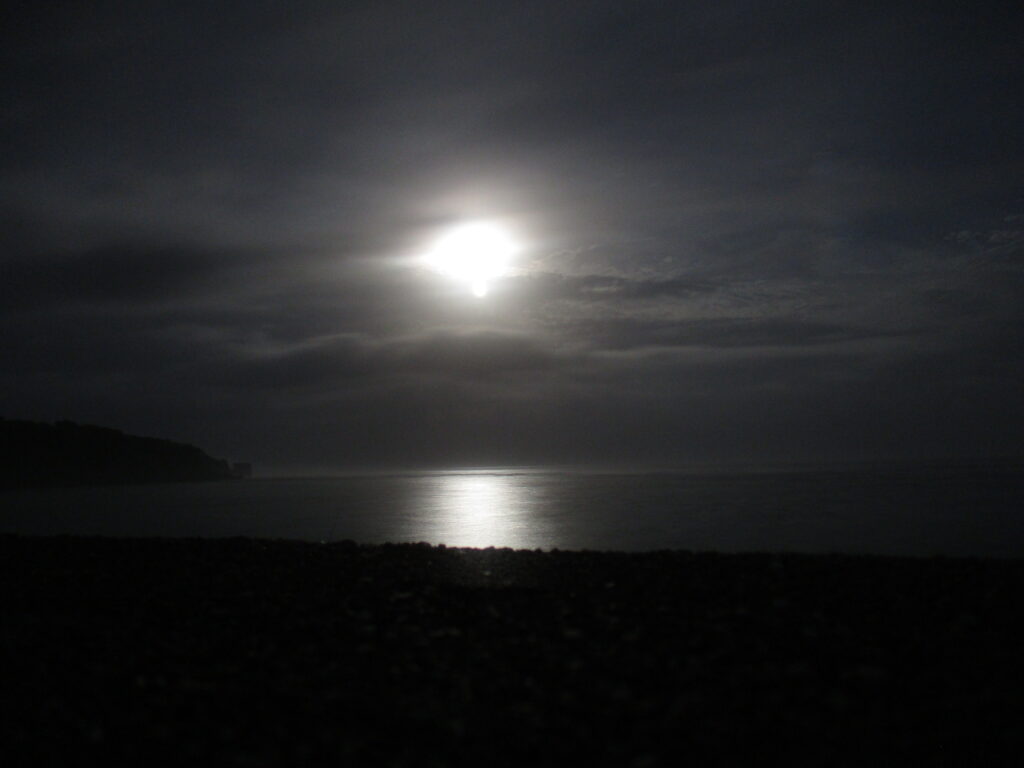

2021年5月下旬の夜、沖縄本島のとあるビーチを訪れました。

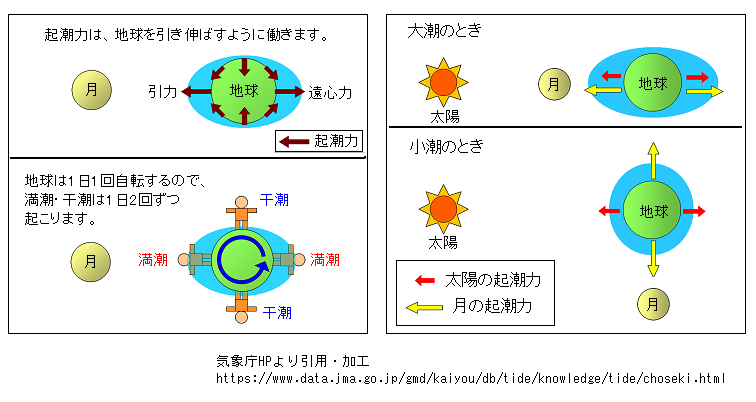

この日は満月。満月は太陽→地球→月が一直線に並んだ時に見られます。一方、太陽→月→地球が一直線に並んだときに見られるのが新月です。

地球上の物質には、月の引力と地球の自転による遠心力が働いています。地球の7割を占める海は、こうした引力・遠心力・(起潮力)の影響を受けて、満ちたり引いたりするのです。満月・新月の時は、1日の干潮時・満潮時の潮の高さの差が大きくなることから「大潮」と呼ばれます。

沖縄本島を含め、沖縄には周囲をサンゴ礁に囲まれた島が多いです。潮が高くなると、普段は沖にいる生き物もサンゴ礁を越えて浅瀬へ来ることが出来るようになります。そのひとつがウミガメです。

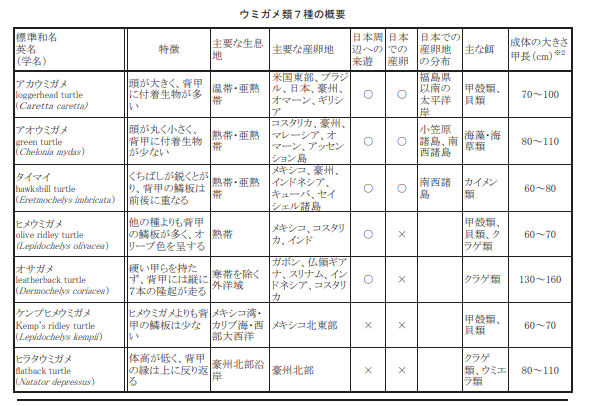

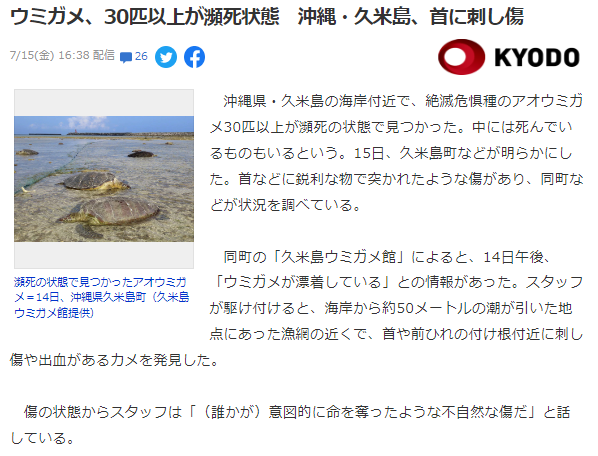

毎年5月下旬から8月にかけて、日本各地の海岸にウミガメが産卵のため上陸します。日本で産卵をするウミガメはアカウミガメ・アオウミガメ・タイマイの3種類。どれも絶滅危惧種に指定されていますが、沖縄ではその全ての種類を見ることが出来るのです。

夜の沖縄でウミガメの上陸と産卵を見る

ウミガメの産卵が行われるのは、暑さと外敵の目を避けられる夜。沖縄では【大潮の日かつ満潮時刻が夜】の場合に、ウミガメ上陸の可能性が高まります。

警戒心が強いとされるウミガメ。動く光に敏感なため、夜の砂浜で明かりを照らして歩いている人がいると、上陸を断念するそうです。上陸しても、産卵に適した場所が見つからなければ海へ帰ってしまいます。

産卵シーズンの大潮の日、かつ満潮時刻に合わせて夜のビーチを訪れても、野生の生き物なので、必ずしもその姿が見られるとは限りません。しかし、この日はラッキーでした。写真は砂浜に残されたウミガメの足跡です。

アオウミガメは体が大きく、片ヒレで体重を支えることが出来ないので、左右の前ヒレを同時に動かして進みます。そのため、砂浜に残された足跡が左右揃っていればアオウミガメ、人間の歩いた足跡のように、左右が交互になっていればアカウミガメかタイマイです。

砂浜に残された足跡を辿ると、産卵中のアカウミガメがいました。ただし、暗闇の中で砂浜で、素人が砂浜に落ちている岩とウミガメを見分けるのは困難です。

この日は偶然、県から許可を得て、この浜に来るウミガメの観察・保護活動を行っている方々に出会い、ウミガメの場所を教えてもらうことが出来ました。

なお、ウミガメの保護活動や観察会についてのルールは、全国の各地で異なるので、現地でのルールを確認し、それに従うようにしましょう。

感動!観察のルールを徹底解説

この浜では、満潮のタイミングで、1人が暗闇の砂浜を歩いてウミガメを探します。その間、観察で訪れた人たちは陰で待機。スマホの明かりや会話はNGです。

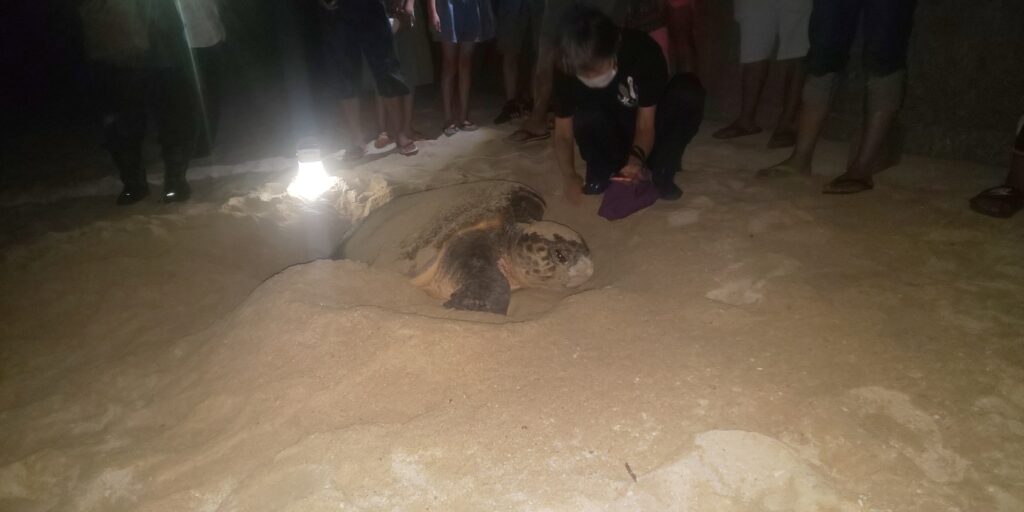

ウミガメの上陸が確認出来たら、ウミガメが砂浜に穴を掘り、産卵を始めたのを確認してから、少しだけ明かりを付けて、静かに見学をするという流れです。

産卵のために砂浜へ上陸したウミガメは、植物が生えている場所(=海水の影響を受けにくい場所)まで移動。四股を使って体がすっぽり埋まる大きさの穴を掘った後、後足(ヒレ)を使って直径20~30cm、深さ50~60cmの穴を掘ったら、そこに卵を産み落とします。

今回は教えていただいたのでアカウミガメと分かりましたが、実際は暗かったり、砂を被っていたりで、パッと見で種類を見分けるの難しいです。ただ、沖縄本島でタイマイの産卵を見ることが出来るのは非常に珍しいため、基本的には「アカかアオ」かの判断になります。

足跡以外で一番分かりやすいのは「頭の大きさ」。アカウミガメはアオウミガメに比べ頭が大きいです。

そして、ウミガメの産卵で有名なのは、カメが「涙を流す」こと。確かにこちらのカメも目を潤ませていますが、カメが感情的になっているのではありません。

ウミガメが普段口にしている、海の生き物や海藻、海水の塩分濃度はウミガメの体液の約3倍。過剰に摂取してしまっている塩分を、常に排出することで体内の塩分濃度を一定に保っています。つまり、海にいる間もウミガメは泣いているのです。

産卵を終えると、後足を交互に使って穴を埋め、次に激しく前足を動かして前方の砂を後方に飛ばしながら徐々に前進。穴埋め作業を終えると、ウミガメは海へ向かって歩き出します。上陸から海に戻るまでの所要時間は1時間以上です。

■ 参考:1

沖縄の場合、陸にいる1時間のうちに潮が引いてしまうと、サンゴ礁の岩々が露出し、ウミガメがうまく海へ戻れなくなります。この時がまさにそうで、観察していた人たちで人間の壁を作り、岩がない場所へとカメを誘導しながら、何とか海へ帰すことが出来ました。

産卵をするウミガメは、シーズン中に2~5回上陸し、合計500~600個の卵を産むとされています。翌年に再び産卵にする個体もいますが、多くの場合は数年空けて、また産卵をするそうです。

ウミガメの卵は太陽の光と地面の熱で温められて、およそ60日でふ化。地中でふ化した子ガメたちは地上を目指してもがき、その動きを通じて穴の底に砂がたまります。そして、ふ化から2~3日後の夜、子ガメたちは地上へと出ることが出来るのです。

ちなみに、ウミガメの性別はふ化した地面の温度で決まります。29℃より高いとメス、低いとオスになるそうです。温暖化の進行とともにメスばかり増えることが懸念されています。

ウミガメの保全 砂浜を守ることはなぜ大事?

日本は北太平洋唯一のアカウミガメ産卵地です。日本で生まれたアカウミガメは、黒潮に流されるようにして太平洋を横断。多くはカリフォルニア半島の沖合に流れ着き、そこで十分に成長した後に、日本へ帰って来ると言われています。

■ 参考:日本近海の海流について

アカウミガメが産卵するのは、早くても生まれてから30年後。「ウミガメは自分が生まれた浜で産卵する」という説が正しければ、今回出会ったアカウミガメは30年以上前の沖縄で生まれ、太平洋を旅した後、沖縄に帰ってきたと考えられます。

沖縄の一部穴場海岸

— Jovislander@沖縄にいる旅好き (@jovislander) July 11, 2021

・観光客がいなくなった

・土日は地元の人が殺到

・砂浜で焚き火したり

・ゴミ置きっぱなしにしたり

・無法地帯っぽくなってる

観光の人はツアーに申し込んだり、写真撮ってすぐ帰るから、まあある意味自然は守られる。

相手が地元の人だから… 何だか色々考えさせられます。

ウミガメを保全する上で最も重要なことのひとつは、産卵に適した砂浜を維持し、卵の安全を確保すること。しかし、現在の沖縄本島の状況を見ている限り、こうした環境を維持することは難しいでしょう。

日本最大のアオウミガメ産卵地である小笠原諸島のビーチでは、ウミガメの卵がある場所に目印の枝が立てられており、それを案内する看板もあります。

しかし、今回訪れた浜では、そうした対策はなされていません。保護活動をされている方々によると、「卵の場所を知られるといたずらされる」とのこと。こうしたことをするのは、観光客ではなく沖縄に住む人です。

沖縄では、一般的には良くないとされる行いであっても(日本の法律的に犯罪であっても)、その行いが良くないことであると認識されていない場合がゼロではありません。

■ 参考:沖縄の教育問題について

なぜウミガメの保全が大事なのか。それは、数の変化を定量的に評価できる海洋動物が少ないからです。ウミガメの産卵回数減少は個体群の減少と考えられ、海の生物群集、あるいは生態系の健全度の指標となるとされています。

日本のアカウミガメの産卵回数は、1990年代に全国的に大きく減少しましたが、97~98年頃に底を打った後は、徐々に回復に向かっています。ウミガメとその生息環境を保全し、産卵回数の回復をはかることは、今後の国や地方行政の課題のひとつです。

.

今回はここまで。本日もありがとうございました。

★こちらもおすすめ★

コメント