ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は「2019年 伊平屋島旅行記」その2をお届けします。

★前回の記事は こちら ★

伊平屋島で野宿する

2019年8月29日、運天港を11時に出港するフェリーいへやⅢに乗船し、伊平屋島へ上陸。港から歩いて野甫大橋を渡り、野甫島へ上陸しました。

こちらは野甫島にある世界塩の探検館ソルトクルーズ。入場無料だったので、少し中を覗いていこうと思いましたが、前年の台風の影響でしばらく休館とのことでした。

こちらには「世界塩の博物館」というバス停があります。今回私は港からここまで歩いてきましたが、伊平屋島にはコミュニティバスもあり、一律100円で利用することが出来ます。

また、お隣の伊是名島と野甫島を結ぶ渡船もありますが、こちらは定期船ではないので予約必須。乗船人数によって料金も変わるようです。

この日私に宿はありません。テントを持参していたので、ここからは野宿予定地「クマヤキャンプ場」を目指して約16km、3時間以上歩きます。

野甫島と伊平屋島を結ぶ野甫大橋。潮が満ちて、数時間前に見えていた砂浜はすでに水没しています。そして、海の向こうに見えている沖縄本島では、強めの雨が降っているようです。

間もなく伊平屋島にも激しい雨(夕立)が降ってきたので、野甫大橋近くにあった東屋に避難。

すぐ止む雨かと思いきや、意外と止まず。東屋ではFree Wi-Fiが繋がったので、雨宿りしながらしばしPC作業。

時刻はもうすぐ18時。雲の切れ間から夕陽が差し込み、虹も出ましたが、雨は止む気配がありません。

天気予報を確認すると、夜も雨は降るようです。クマヤキャンプ場は、島のパンフレットには載っておらず、他の方の旅行記ブログからその存在を知りました。キャンプ場の設備などは分からなかったため、もしクマヤキャンプ場へ行って、雨を避ける場所がなかったら最悪です。

ということで、この日はここをキャンプ地とすることにしました。スマホの充電は無くなり、明かりを使うことも出来ません。硬く冷たい地面に横になり、目を閉じて、真っ暗な中で朝になるのを待つだけです。

翌朝、テントから出ると、綺麗な朝焼けを見ることが出来ました。シャワーはもちろん、夕食も食べていません。

夕方から降っていた雨は夜も降り続き、テントが浸水しないかが気になって、なかなか寝ることが出来ず。幸いテントに浸水することはありませんでしたが、もう疲れ果てたので、9時の船に乗って帰ることにしました。

コミュニティバスが来ない

東屋近くにあったバス停で朝一のコミュニティバスを待ちます。

しかし、定刻の7時半を過ぎても、バスが来る気配はありません。そして、パンフレットに載っていた問い合わせ番号に電話をしても繋がらず。

結局、20分待っても来なかったので、港まで急いで歩くことにしました。時刻は8時前。果たして9時出港の船に間に合うでしょうか。

木々の間から船が見えました。港までもう少しです。もし後ろからバスが走って来たら、それに乗るつもりでしたが、結局港に着くまでバスは現れず。

もう少しのところで、運天港行きのフェリーいへやⅢは行ってしまいました。

今一度、港のバス停を確認すると、やはり1日6便運行があるようですが、本当に伊平屋島にはバスが走っているのでしょうか。

次の船は13時。約4時間暇になったので、港の前でレンタサイクルを借りて、島の北部を巡ります。船の出入港前後しか開いていないようで、電話をするとすぐにスタッフの方が来てくれました。

ギア付の自転車で料金は1時間300円。「船が出港する時間まで借りたい」と伝えたところ、2時間600円計算で貸していただけることに。ありがたいサービスです。

自転車の旅スタート!と思ったら、港前のバス停に1台のワゴン車が。どうやらこれがバスだったようです(ナンバーの色、白いけど大丈夫か…)。

レンタサイクルで沖縄の島を旅する

まずは港周辺の集落を散策。伊平屋島と野甫島で構成されている伊平屋村の人口は約1,100人です。

これだけ自然豊かな場所にあるスナックは珍しいはず。噂話をはじめ、島情報の全てが手に入る場所だと思われます(笑)

こちらは島で唯一の中学校。すぐ近くには小学校もあります。そして、離島の学校近くに設置されているものといえば…

島で唯一の信号機です。車や人はほとんど通りませんが、子供たちの教育用に設置されています。

ちなみに、野甫島にも小中学校がありますが、2023年4月は小学校が休校。全校生徒は中学生2人となっているようです。

小さな島にある商店の特徴は以下の4点

- 薄暗い

- 独特のにおい

- 値札がない

- 工具系も売っている

島旅好きの人は共感出来るはずです。まえどまりスーパーもそんな感じでした。

集落の次に目指すのは、パンフレットで「伊平屋を代表する観光名所」と紹介されている「念頭平松」。港からの距離は約5kmなので、自転車なら30分程度で行くことが出来ます。

さとうきび畑と田んぼが広がる農業の島

集落を抜けて、のどかな景色の中を走ります。

こちらの写真は、歩道の柵の向こうに広がるさとうきび畑を撮ったもの。

こちらの写真は、上の写真と同じように見えますが、よく見るとさとうきびではなく田んぼ。まっすぐ伸びる道の片方はさとうきび、もう一方では米の栽培が行われているのです。

温暖な気候を生かして、伊平屋島では米の二期作が行われており、ひとめぼれとちゅらひかりという品種が収穫されます。日本で米の二期作が行われているのは沖縄だけです。

こちらは沖縄本島南部・南城市に今もある、沖縄で最初に作られたという水田。今では『沖縄の畑=サトウキビ畑』のイメージが普及していますが、戦前の沖縄では稲作も広く行われていました。

戦後の焼け野原からスタートする際 、米を収穫するためには田んぼの整備が必要でした。一方サトウキビは、沖縄の土壌である意味「勝手に育つ」もの。米軍統治下の沖縄には海外から安価な米が輸入されており、1950年代中頃から砂糖の値段が上がったため、さとうきび栽培が広まったのです。

沖縄のお米は「日本一早い新米」として、6月に流通し始めますが、収穫量は47都道府県で東京都に次ぐ少なさとなっています。

また、歩道にドンと置かれたこちらは北海道名物・牧草ロール。沖縄でも畜産が行われている地域でよく見られます。

牛もいました。伊平屋島で生まれ育った牛は「おきなわ和牛」というブランド牛として出荷されます。

■ 参考:沖縄・奄美の島では畜産が盛ん

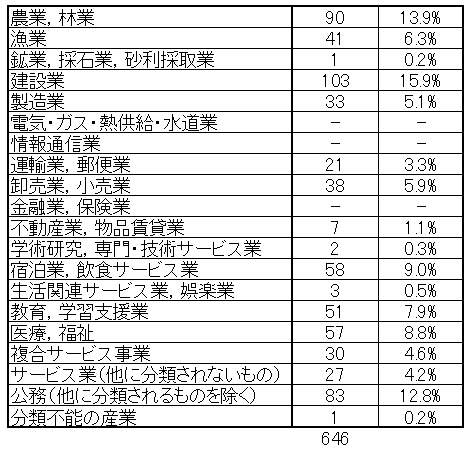

こちらは伊平屋村の産業構成。建設業に従事している人が最も多く、その次に多いのが農業従事者です。

さらに、こちらは島の南部にて。潮が引いてむき出しになった海底に、木の棒が何本も刺さっています。これは「もずく」の養殖。伊平屋島では1980年代初頭からもずく養殖が行われており、「もずく特区」も設置されています。

伊平屋島では、島民のおよそ2割が第一次産業(農業・漁業)に従事しており、第三次産業従事者は半分程度(公務員を除く)。伊平屋ブルーの絶景だけでなく、島の産業も興味深いものでした。

.

今回はここまで。 本日もありがとうございました。

★続きはこちら★

コメント